Nel Giardino delle Vergini Suicide di Sofia Coppola

Giulia Regoli

Nel 1999, la regista Sofia Coppola ha scritto e diretto l’adattamento cinematografico del famoso romanzo di Jeffrey Eugenides, Le Vergini Suicide (1993), creando quello che sarebbe poi diventato uno dei suoi più celebri film, nonché punto di riferimento per la rappresentazione del tormento dell’adolescenza femminile: Il Giardino delle Vergini Suicide, presentato al 52esimo Festival di Cannes. Un titolo che rappresenta una predizione, un destino inevitabile che si conosce fin dall’inizio, sin da una delle prime battute: “Cecilia fu la prima ad andarsene”.

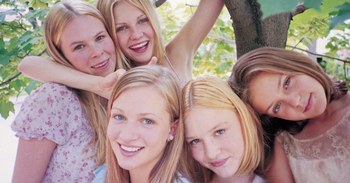

A Detroit, nel 1974, vive la famiglia Lisbon, composta dai due genitori (James Woods e Katherine Turner) e le loro cinque figlie: Therese (Leslie Hayman), Mary (A.J. Cook), Bonnie (Chelse Swain), Lux (Kirsten Dunst) e Cecilia (Hanna R. Hall). Le ragazze vivono in un ambiente soffocante, tra la madre particolarmente invadente e il padre incapace di far valere la propria opinione, e quell’estate Cecilia, la sorella più piccola, tenta il suicidio. Nell’atmosfera decadente della provincia americana, tutto cerca di essere mantenuto segreto - anche quando poi, la seconda volta, la ragazza muore davvero. Questa vicenda fa diventare le sorelle Lisbon delle figure mitologiche, quasi eteree, che attraggono l’attenzione di quattro ragazzi del quartiere, che diventano ossessionati dalle loro vite e cercano in tutti i modi di contattarle. Solo loro, così, si accorgono dell’isolamento e dello stato di controllo in cui le ragazze vivono - condizione che continuerà a inasprirsi man mano che il film andrà avanti a raccontare la loro storia, fino al tragico epilogo.

Il tema dell’ambivalenza è un pilastro portante della pellicola di Sofia Coppola. Il Giardino delle Vergini Suicide, infatti, presenta delle ambiguità significative: il punto di vista esterno e maschile in una storia che parla della condizione del crescere come donne; l’estetica eterea, quasi sublime, in contrasto con la sofferenza dei personaggi. Queste lo rendono un’esperienza complessa da comprendere, da elaborare e sfaccettata. Le sorelle Lisbon, infatti, sono le protagoniste della storia, ma allo stesso tempo vengono narrate da chi non le conosce, al di fuori del proprio vissuto e della propria casa. Diventano così l’emblema della difficoltà del trovare e riconoscere la propria identità oltre le imposizioni, le oggettificazioni e gli ostacoli dovuti soprattutto al declino della provincia americana e alla costrizione a cui sono soggette in base agli standard femminili. Non a caso, il loro isolamento diventerà ancora più duro e confinante quando Lux non rispetterà le regole dei genitori, che costringeranno tutte a rimanere in casa e a essere persino ritirate da scuola. I loro sentimenti e il loro stato d’animo vengono perciò schiacciati dalle regole sociali.

Questa apparente favola sull’adolescenza, caratterizzata da una regia di Coppola che inserisce appositamente elementi estetici di stampo convenzionalmente femminile - forse proprio per sfidare la concezione di superficialità a loro associata - è perciò un incubo annunciato. Le scene del film si nutrono di questo contrasto tra leggerezza e profondo disagio, complice anche una colonna sonora scritta dalla band francese Air dai toni romantici e allo stesso tempo inquieti, portando sullo schermo e al suo esterno quella complessità che ai personaggi femminili, di solito, non viene mai concessa. Il Giardino delle Vergini Suicide, attraverso una narrazione fatta soprattutto di suggestioni, è paradossalmente in grado di acuire la rappresentazione della personalità, delle emozioni e delle reazioni delle sorelle Lisbon, nonostante il punto di vista interno sia quello di ragazzi che non le hanno mai davvero conosciute.

Non a caso, l’ultimo atto di ribellione delle sorelle si presenta come un rito collettivo: una sorta di performance a lungo preparata e studiata, di cui proprio quei ragazzi sono resi spettatori. Il finale diventa un tentativo di esorcizzazione, in un ambiente che sta lentamente decadendo: fin dalla morte di Cecilia, gli olmi del quartiere continuano ad ammalarsi, sintomo forse di un dolore crescente che non riesce però a trovare lo spazio di esprimersi. Tutta la pellicola, perciò, può essere letta come una climatica celebrazione della femminilità contro una società che rifiuta di riconoscerne l’ambivalenza. D’altronde, la potenza della visione ricade proprio in questa ambiguità: nessuno dei personaggi sembra riconoscere ciò che va al di là della superficie, il malessere latente che si amplifica e alla fine esplode - o meglio, implode.

Cecilia, la più piccola delle sorelle Lisbon, è quindi la prima ad andarsene, ma si fa anche simbolo di una condizione universale e ben riconoscibile di incomprensibilità. Durante il suo ricovero in ospedale, quando le viene detto dal medico che ancora non ha l’età per capire quanto diventerà complicata la vita, la ragazza esprime un concetto che racchiude in poche parole tutto quello che la pellicola vuole trasmettere: “Evidentemente lei, dottore, non è mai stato una ragazzina di tredici anni”.

Foto 1 da Cineteca di Bologna.

Foto 2 da Birdmen Magazine.