Mary Oliver e le sue “wild geese” contro le aridità del mondo

Giulia Regoli

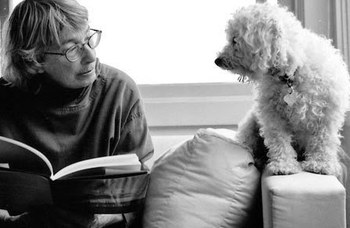

Mary Oliver è una poeta statunitense famosa per le sue osservazioni sulla natura, attraverso la quale comunica un’emotività intima e profondamente connessa alla ricerca di sé. Come lei sin da piccola passava il tempo a rifugiarsi nei boschi attorno a casa, così con i suoi testi vuole offrire una rassicurazione e un porto sicuro, soprattutto a chi sente di non appartenere al mondo, per vari motivi.

“You do not have to be good”, così inizia la poesia Wild Geese (1935), una delle sue più famose odi alla preservazione dell’interiorità di ciascuna persona a dispetto di ambienti infertili e inadatti a mettere radici. “Non c’è bisogno di essere brav* o buon*”, quindi, e non c’è bisogno di rispettare gli standard imposti da altri per avere e riconoscere il proprio valore. Già solo dal primo verso, si può intuire perché questo testo abbia spopolato negli ultimi tempi sui social media, diventando oggetto di letture, meme, video edit. È stato anche fonte di ispirazione per discorsi che sovvertono le logiche capitaliste della produttività e l’obbligo di aderire alle norme sociali. Da queste, non fanno che scaturire metri di giudizio che causano un forte disagio psicologico, sperimentato soprattutto dalle ultime generazioni. La potenza emotiva della poesia diventa, qui, un mezzo per esprimere un malessere condiviso, usando il linguaggio forse più comune in questa epoca storica.

Infatti, in Wild Geese, Mary Oliver continua dicendo “You do not have to walk on your knees / for a hundred miles through the desert, repenting”, intendendo contrastare la narrazione per cui l’esistenza e il benessere si debbano meritare patendo sofferenze e sacrifici ripetuti.

La compassione verso di sé è l’approccio che può aiutare a liberarsi da questo paradigma imposto e la poeta trova spunto proprio nella natura: “You only have to let the soft animal of your body / love what it loves”. Solo attraverso l’autenticità, il ritorno a uno stato quasi primordiale e anche infantile delle cose, si può riconoscere il valore del proprio esistere.

La lettura di questa poesia vuole essere quasi terapeutica. Ce ne accorgiamo quando Mary Oliver ci chiede di raccontarle delle nostre sofferenze e lei ricambierà, lasciando tutto il resto sullo sfondo (“Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. / Meanwhile the world goes on”). La sincerità e l’autenticità verso di sé e verso gli altri possono essere un antidoto potente alla solitudine e al malessere: il mondo nonostante tutto continua a girare, ma non significa che bisogna sottovalutare il dolore che proviamo, perché fa parte di tutto ciò che ci circonda.

Con la scrittura di Wild Geese, Mary Oliver cerca di offrire una prospettiva più collettiva e comunitaria della sofferenza: la particolare attenzione alla natura a cui si rivolge non sono che appunti per ricordarci che ciascuna persona è parte del grande schema di tutte le cose e, perciò, importante.

Le “wild geese” (oche selvatiche, ndt.) sono quindi un simbolo della libertà mista all’appartenenza al mondo, perché non sono l’aderenza alle aspettative sociali, quanto facciamo o quanto produciamo a stabilire se siamo persone degne o meno di esistere. Mary Oliver punta alla semplicità, all’ispirazione e all’accettazione radicale: il solo fatto di esistere, anche con ciò che viene additato come imperfezioni, colpe e difetti, è abbastanza per avere dignità. Si appartiene al mondo tanto quanto le oche selvatiche che, volando libere, ci dimostrano che si può camminare sulla terra senza legarsi a dettami specifici, “announcing your place in the family of things”, sottintendendo che ognun* ha il proprio posto nel mondo a prescindere da chi è e ciò che fa, ma per il solo fatto di esistere.

Fonti

Foto 1 da bellemeadebooks.blogspot.com (data di ultima consultazione: 10/03/2025)

Foto 2 da deptofnance.blogspot.com (data di ultima consultazione: 10/03/2025)