Frankenstein: la reliquia vibrante di Mary Shelley

Susanna Luppi

Frankenstein or the modern Prometheus vede per la prima volta il mondo nel 1818, quando fu pubblicato anonimamente con una prefazione di Percy Bysshe Shelley.

In un primo momento, il fatto che la vera autrice fosse una donna, Mary Shelley, ha ostacolato la sua divulgazione, come anche il suo apprezzamento. Per ironia della sorte, il rifiuto da parte della società ha contaminato l’intera esistenza del suo protagonista.

Frankenstein, creatura nata dai brandelli della morte, fu però molto di più, per Mary in primis e per l’immaginario letterario poi. Proprio come un’eroina romantica, Mary Shelley è sempre stata in rapporto diretto con la morte. Una vita inaugurata dai dialoghi con la lapide della madre, che porta il suo stesso nome, e costellata da frammenti dei vivi perduti, come il cuore del defunto marito Percy che Mary custodiva come reliquia. Ed è proprio il significato di reliquia a legare in modo indissolubile il personaggio di Frankenstein alla sua creatrice, in un ineluttabile gioco di richiami e predestinazione.

1. Chi era Mary Shelley?

2. Tra galvanismo e racket di cadaveri

3. Il sepolcro come luogo sicuro

4. Bibliografia e Sitografia

1. Chi era Mary Shelley?

“Gli Shelley, nomadi quali erano, piantavano e poi toglievano le tende. Si portavano dietro i mobili, la biblioteca, i conflitti, una famiglia, una rivoluzione privata, un libro su un mostro, i fantasmi dei figli, gli amici. E ovunque si trovassero, tessevano reti di corrispondenza e relazioni”. (Cross, 2024, p. 94)

Mary nacque il 30 agosto 1797 da William Godwin, un filosofo anarchico e idealista, e Mary Wollstonecraft, una scrittrice protofemminista, nota per il suo saggio A Vindication of the Right of Woman (1792).

La madre morì dieci giorni dopo averla data alla luce per complicazioni del parto, fatto che inaugurò l’imperituro legame tra Mary, la morte e le reliquie. L’autrice di Frankenstein, infatti, prima di legarsi al poeta Percy Shelley e prenderne il cognome, si chiamava proprio come la madre, Mary Wollstonecraft: una sovrapposizione fantasmatica con la figura materna, in bilico tra un’identità sfumata e un obiettivo da raggiungere.

Durante la sua giovinezza, Mary potè profittare di un’istruzione poco formale ma approfondita e vasta: aveva libero accesso alla biblioteca di casa, studiò greco, latino e discipline più scientifiche. Partecipava alle visite di intellettuali come Samuel Taylor Coleridge e fu coinvolta dal padre in diversi viaggi d’istruzione. Nel 1811 frequentò sei mesi la Miss Pettsman’s Ladies’ School a Ramsgate.

Era dunque una teenager decisamente fuori dalla norma, con una preparazione quasi al pari di un maschio e un’identità intellettuale forte. Lo stesso padre in quegli anni la definì audace, mentalmente arguta, dotata di una grande conoscenza e quasi invincibile nella sua perseveranza.

Quando Mary era sedicenne, uno studente ribelle e vibrante iniziò a frequentare casa Godwin per affinità intellettuale con le idee del padre: si tratta di Percy Bysshe Shelley.

Tra i due si instaurò un’intesa profonda che avvampò in passione, quasi all’istante. Condividevano ideali, posizioni politiche e, soprattutto, un entusiasmo viscerale per la scrittura.

Shelley era un poeta combattente: ateo, vegetariano, sostenitore dell’amore libero e dell’abolizione della proprietà privata. Valori che per la british society del XIX secolo apparivano troppo audaci e progressisti. Per di più, la sua famiglia faceva parte dell'upper class del tempo, discendente da baronetti e parte integrante dell’aristocrazia rurale del Sussex. Per cui, non stupisce che tra le parti non scorresse buon sangue. “Mad Shelley”, nomignolo affibbiatogli dai compagni di college, fu espulso dall’università di Oxford nel 1811, dopo aver redatto e diffuso il pamphlet The necessity of Atheism. Con questo, i rapporti con l’abbiente famiglia si deteriorarono definitivamente.

Invece, Shelley ammirava William Godwin e tra i due andava tutto a gonfie vele. In breve tempo, instaurarono un rapporto di scambio sia culturale che finanziario, sanando all’occorrenza i rispettivi debiti.

Tuttavia, anche questa stima reciproca si incrinò: la relazione tra Mary e il poeta (lui era già sposato e aveva un figlio, ndr.) e qualche somma non più restituita suscitarono una forte disapprovazione in Godwin, che prese le distanze seppur pretendendo di essere mantenuto dalla giovane coppia.

Nel 1814, Mary e Shelley scapparono in sordina dall’Inghilterra alla volta dell’Europa continentale. Così iniziò una sequela di viaggi, che si perpetrò per la restante vita dei due: toccarono Francia, Germania, Italia (divenuta loro patria adottiva), Olanda e Svizzera, con qualche rientro in Inghilterra nei momenti di difficoltà.

Mary e Shelley scrivevano, si confrontavano e tenevano addirittura un diario insieme. L’uno correggeva le bozze dell’altra e viceversa, si spronavano con suggestioni provenienti da ogni angolo dello scibile. Momenti luminosi di gioia e fervore intellettuale si alternavano alle più nefaste sofferenze, dovute alla morte di ben tre figli, i continui debiti e il suicidio di persone care – Harriet, prima moglie di Shelley e Fanny Imlay, sorellastra di Mary.

Forse è proprio quando tutti muoiono che altre creature prendono vita: in una notte polare, davanti a un fuoco a Villa Diodati (a Ginevra), ospite di Lord Byron, Mary Shelley partecipò alla sfida lanciata dal padrone di casa. Aveva diciotto anni quando scrisse le prima pagine di quello che doveva essere una racconto su un fantasma spaventoso e si ritrovò a mettere insieme i pezzi di un nuovo personaggio, che battezzò col nome del racconto stesso, Frankenstein o il moderno Prometeo. Quella sera Mary vinse quella competizione intellettuale segnando il primo passo per la stesura di un romanzo memorabile.

2. Tra galvanismo e racket di cadaveri

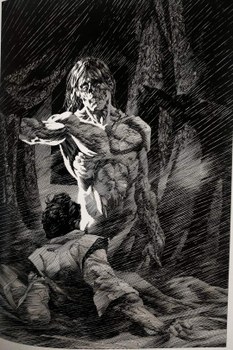

Se Prometeo pagò per tutta l’esistenza l’aver liberato il fuoco, Frankenstein ricevette lo stesso sgarbo da una scarica elettrica. Nel racconto, il mostro prese vita grazie al delirio di Victor Frankenstein, studente e scienziato in erba, convinto di poter invertire il processo di vita e morte con l'utilizzo dell’elettricità.

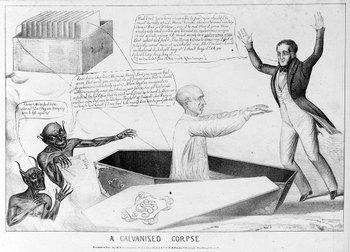

Tra fine ‘700 e inizio ‘800 era in voga il galvanismo, teoria secondo cui gli esseri viventi custodiscono una cosiddetta “elettricità animale” che ne provocherebbe la contrazione muscolare. Tale ipotesi, formulata dal fisico e fisiologo Giovanni Galvani, fu ripresa dal nipote Giovanni Aldini che sostituì le sperimentazioni fatte su carcasse di rane e animali con cadaveri umani. Al tempo, gli esperimenti anatomici erano di pubblico dominio come il loro sensazionale resoconto effettuato dalla stampa. Aldini finì sui giornali per aver testato l’elettricità sul corpo di un ex-assassino: ciò che ottenne fu l'apertura di un occhio, la contrazione della mandibola, il disgusto generale e la morte per infarto del suo assistente, poche ore dopo. In ogni caso, questa non fu né la prima né l’ultima esibizione di galvanismo, e dal diario di Mary Shelley si sa che lei e Percy non erano affatto estranei a queste pratiche. Tra i loro rendez-vous, parteciparono anche a una conferenza sull’uso dell’elettricità in medicina (Lodetti, 2020).

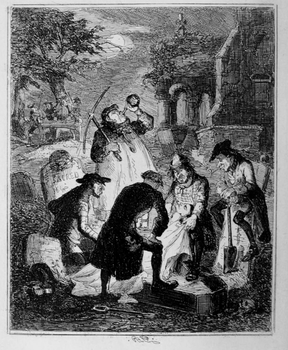

Un altro aspetto di pubblico scalpore era l’attenzione posta sui cimiteri: si era formato un vero e proprio racket dei cadaveri, utilizzati per portare avanti studi anatomici e pratiche galvaniche. In particolare a Londra, non era inusuale sorprendere i parenti dei defunti a passeggiare tra le tombe, più per vedetta che per cordoglio. L’intenzione era tenere alla larga individui solitari a caccia di salme, spesso studenti di medicina in cerca di materiale o addirittura mercenari organizzati, detti resurrectionists. Tra i più noti e scaltri figurava Joseph Naples che fu arrestato e rilasciato più volte per traffico di salme. Grazie al diario che Naples tenne tra il 1811 e il 1812, emerse che i resurrectionists seguivano un programma molto meticoloso per riuscire in questa pratica. Per esempio, il traffico principale avveniva tra ottobre e maggio per motivi climatici. Ancora, le diciture “grande” e “piccolo” indicavano adulto e bambino – la parola “feto” invece, non era in codice. Tra gli acquirenti, una lista di Alias e nomi di taverne.

Il problema dei trafugatori ha origine nel 1752, quando un editto reale proclamò che i corpi dei condannati a morte nella prigione di Newgate fossero consegnati ai professori di medicina (Cross, 2024). La dissezione post-mortem era vista come un oltraggio, una condanna peggiore di qualsiasi altra. Quasi fossero in trance agonistica, i chirurghi con qualità da rapaci, aspettavano il bottino sotto al patibolo. Da qui, le esecuzioni pubbliche furono abolite, poiché questa scena animava la furia del popolo. In assenza di condannati freschi, i medici si rivolsero dunque al mercato nero dei cadaveri, assoldando e foraggiando i resurrectionists.

Lo storico Eric Hobsbawm definì il periodo che va dall'inizio della Rivoluzione francese allo scoppio della Prima guerra mondiale "the long 19th century" (il lungo XIX secolo, ndr). Questo poiché la mistificazione del progresso travolse tutto ciò che gravitava intorno all’idea di modernità. Quando dall’esaltazione scientifica nascevano veri e propri racket di cadaveri, il romanzo Frankenstein si pone come monito: fino a che punto vale la pena spingersi in nome del progresso?

In un mondo che cambia in fretta e in cui il significato di modernità può avere polarizzazione sia positiva che negativa, l’ago della bilancia si sposta veloce tra la speranza del progresso e la paura del cambiamento.

Attraverso Frankenstein, Mary Shelley dà un volto e un’anima alla discrepanza tra l'esperienza umana e l’aspettativa estrema nel progresso tecnologico-scientifico.

Il cimitero è la fucina di orrori di dottori folli e senza limiti come Victor Frankenstein.

Tuttavia, per Mary, è molto di più.

3. Il sepolcro come luogo sicuro

Il cimitero è una figura chiave per Mary Shelley. Dai ricorrenti dialoghi con la lapide materna, agli incontri clandestini con Percy, al fatto che è un semplice contenitore di morte.

“Quel cimitero con la sua sacra tomba fu il primo luogo dove l’amore brillò nei tuoi adorati occhi, amore mio ci incontreremo di nuovo [...]. Un giorno ti raggiungerò. La Natura mi parla di te. Nelle città e tra la gente non sento più la tua presenza, ma sei lì con me, solo mio, inalienabile.” (Cross, 2024, p.29)

Queste sono le parole che Mary dedicò a Shelley nel suo diario, quando ormai le era stato portato via da una tempesta in mare. Il cimitero diventa luogo di gioia e di nuovi inizi, il suo aspetto oscuro è ora convertito in spazio sicuro, al riparo da occhi indiscreti, dalla malvagità di chi è ancora vivo e dal trambusto della modernità.

È un luogo in cui pensare ma anche un contenitore di ricordi fisici, fatti di ossa, organi e abiti. Tutto ciò, per Mary Shelley, non va temuto, bensì va considerato come una reliquia con cui dialogare e da portare sempre con sé. La tomba della scrittrice è piena di altre presenze, come ciocche di capelli dei figli e i resti dei genitori. La più stupefacente è il cuore di Shelley avvolto in una pagina del suo poema Adonais (1821).

L’ineluttabilità della morte e la tenacia della vita sono due forze in perenne scontro nell’esistenza di Mary e in costante dialogo nelle sue opere letterarie.

Del resto, in una notte di tempesta, lei è stata l’autrice che ha dato vita a un corpo diverso, moderno e disgustosamente organico. Ha trapiantato Frankenstein nell’immaginario collettivo, integrandolo come un nuovo organo nel nostro tessuto culturale. Seppur con qualche cicatrice, questa creatura fatta di inchiostro e genio continuerà a contemplarci da lontano, facendoci sentire inadeguati perché ancora troppo empi e meschini per comprenderne la portata rivoluzionaria, o più semplicemente il suo animo. L’essere umano prova repulsione per il suo aspetto ma ne resta attratto, per il fanatismo scientifico che lo ha concepito.

Frankenstein ci rammenta, come nel caso del replicante Roy Batty in Blade Runner (1983), che i creatori, come i padri, si trascinano sempre la stessa colpa: quella di non saper ascoltare.

Mary Shelley, invece, aveva l’orecchio ben teso. Per lei nemmeno i morti erano silenziosi.

Così come le sue reliquie: il sepolcro della madre; parti del corpo dei figli defunti; il cuore calcificato di Shelley. Ogni ricordo fisico è parte di un dialogo che Mary ha iniziato nel momento in cui è nata, assumendo il nome della madre appena deceduta. Anche Frankenstein porta il nome dello scienziato folle che lo ha creato.

Inumata nello stesso sepolcro dei genitori, Mary Shelley continua a parlarci con la voce di Frankenstein, educando alla vibrante melodia del suo coro di reliquie, fatte di scienza e passione.

4. Bibliografia e Sitografia

Shelley, M., Frankenstein, BUR deluxe, 2015

Cross, E., La donna che scrisse Frankenstein, La nuova Frontiera, 2024

Lodetti, L., Lodetti L., Stoinich, E., Frankenstein, ABEditore, 2020

Medwin, T., The life of Percy Bysshe Shelley, us.archive.org (ultima consultazione: 10/10/25)

Hogg, t. J., The life of Percy Bysshe Shelley, archive.org (ultima consultazione: 10/10/25)

About Mary Wollstoncraft Shelley, romantic-circles.org (ultima consultazione: 10/10/25)

Muriel, S. Mary Shelley archive.org (ultima consultazione: 10/10/25)

Muriel, S. Mary Shelley archive.org

Frankenstein at 200 – why hasn't Mary Shelley been given the respect she deserves,

theguardian.com (ultima consultazione: 10/10/25)