Evergreen Review: tra libertà, scandalo e disobbedienza

Alberto Luppino

Fondata a New York nell’America appena uscita dal maccartismo, ma ancora imprigionata tra censura editoriale e puritanesimo culturale, la Evergreen Review fu una delle riviste chiave della controcultura americana. Sulle sue pagine convivevano poesia e politica, erotismo e fotografia, avanguardia europea e Beat Generation: tutto ciò che veniva tenuto ai margini del circuito culturale ufficiale trovava finalmente spazio e voce. Autori come Allen Ginsberg, Henry Miller, Samuel Beckett e Albert Camus riconobbero nella Evergreen uno spazio libero in cui la parola era corpo, critica e provocazione.

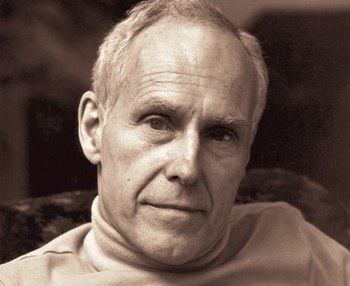

Alla guida del progetto, Barney Rosset, editore militante della Grove Press e protagonista delle battaglie sul Primo Emendamento. La sua rivoluzione fu sì estetica, ma ancor prima politica: pubblicare significava sfidare i limiti dell’oscenità imposti dall'autorità; far circolare i testi censurati diventava, quindi, un gesto di disobbedienza civile, con l'obiettivo di rendere la controcultura finalmente visibile, condivisa e accessibile.

1. Una rivista controcorrente: la nascita della Evergreen Review

2. La parola come atto sovversivo

3. L’eredità della disobbedienza

4. Fonti

1. Una rivista controcorrente: la nascita della Evergreen Review

La Evergreen Review nacque nel 1957 dall’iniziativa di Barney Rosset, nel solco delle battaglie culturali già avviate con la Grove Press, la casa editrice di cui era fondatore e che trasformò in uno dei laboratori più audaci della nuova avanguardia americana. Prima ancora che la rivista vedesse la luce, la Grove si trovava già al centro di aspre dispute giudiziarie per la pubblicazione di opere considerate oscene dal sistema legale statunitense: dall’edizione integrale di L’amante di Lady Chatterley di D. H. Lawrence nel 1957 fino alla versione originale incensurata di Tropico del Cancro di Henry Miller nel 1964, destinato a diventare uno dei casi più emblematici nella storia della censura letteraria negli Stati Uniti.

Non si trattava di incidenti isolati, ma di una precisa strategia editoriale. Rosset non pubblicava testi provocatori malgrado il rischio dei processi: li cercava con consapevolezza, quasi per scatenarli. Ordinava dall’estero edizioni non censurate, accettava il sequestro postale dei volumi, difendeva i librai incriminati e affrontava processi che, passo dopo passo, costrinsero i tribunali a ridefinire i confini dell’oscenità e della libertà di stampa. In quelle aule si affermò per la prima volta il principio del valore sociale o letterario come criterio di tutela costituzionale delle opere d’arte: una svolta che, come osservò Fred Kaplan sul New York Times, “innescò un’autentica esplosione della libertà di espressione” nella cultura statunitense.

Il primo numero, pubblicato nell’inverno del 1957, dichiarò subito questa vocazione. Un saggio di Jean-Paul Sartre, un racconto di Samuel Beckett e un'intervista al batterista jazz Baby Dodds, tra gli altri, disegnarono uno spazio editoriale che si sottraeva a confini nazionali e disciplinari e dove la parola era intesa come un atto di responsabilità etica, oltre che forma artistica.

Nata come little magazine modernista in-ottavo, la rivista conobbe presto una rapida metamorfosi: all’inizio degli anni Sessanta, si presentava come un magazine patinato di grande formato destinato alla diffusione di massa. Durante questa fase prese forma anche lo slogan-manifesto “Join the Underground”, che sintetizzava con efficacia l’ambizione del progetto di Rosset: portare l’avanguardia fuori dalle cerchie ristrette e immetterla nello spazio pubblico.

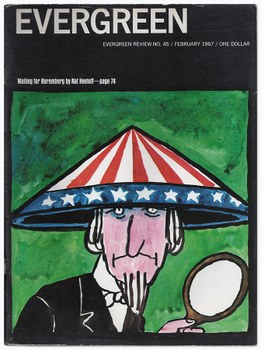

A sostenere questa espansione contribuì anche la costruzione di una forte identità visiva. La prima impostazione grafica fu affidata a Roy Kuhlman, designer della Grove Press; negli anni successivi, la direzione artistica passò a Richard Hess e poi a Ken Deardorf. Le fotografie di Richard Avedon, Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson e Robert Frank dialogavano con i testi, mentre Kuhlman portò nel design editoriale l'estetica dell'espressionismo astratto. Le sue copertine interpretavano i contenuti attraverso tipografie irregolari, segni pittorici e materiali poveri che scardinavano l’idea del libro come oggetto borghese ordinato. A questa stagione appartengono copertine destinate a diventare simboli dell’epoca, come Hanoi Sam di Tomi Ungerer o il celebre ritratto di Che Guevara firmato da Paul Davis.

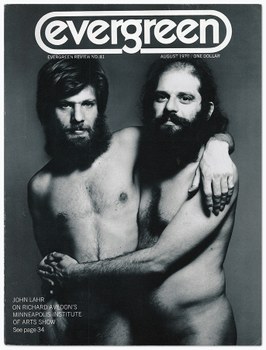

Alla crescita simbolica fece eco una crescita materiale: dalla pubblicazione trimestrale si passò alla bimestrale, poi alla cadenza mensile, con tirature comprese tra le 100.000 e le 250.000 copie per numero e oltre 40.000 abbonati. Proprio questa ampia diffusione accentuò i conflitti con la censura: il numero 32, che introdusse stabilmente fotografie di nudo, fu sequestrato dalla polizia di Hicksville (New York), con l’accusa di oscenità, segno che la battaglia per la libertà di parola si estendeva ormai anche alla rappresentazione del corpo.

Da questa traiettoria maturò un nuovo concetto di libertà editoriale: la parola come atto sovversivo. Pubblicare non significava più soltanto dare voce a contenuti alternativi, ma, numero dopo numero, rivendicare il diritto stesso di farli esistere sulla pagina stampata. L’esperienza della Evergreen ottenne un riconoscimento anche istituzionale quando, nel 1988, il PEN assegnò a Rosset e alla sua équipe il Publisher’s Citation per il servizio reso alla letteratura internazionale e alla libertà dello spirito artistico.

2. La parola come atto sovversivo

Nonostante il buon esito del numero d’esordio, fu la seconda uscita a portare davvero la Evergreen Review al centro della scena culturale americana. Come annunciava il banner di copertina, “San Francisco Scene”, il volume 1, numero 2 (autunno 1957) si presentava come un autentico manifesto beat su carta. Accanto ai testi di Lawrence Ferlinghetti, Jack Kerouac, Gregory Corso e Michael McClure compariva “Urlo” di Allen Ginsberg, alla sua prima apparizione su una rivista dopo il celebre processo per oscenità che aveva colpito la City Lights di Ferlinghetti. Con quella scelta, la poesia beat veniva sottratta alla clandestinità giudiziaria e restituita al pubblico, sancendo de facto la vittoria della parola poetica sulla censura legale.

Questa funzione pubblica della letteratura trovava piena espressione nella visione dichiarata di Rosset, che affermava senza ambiguità: “Sento personalmente che non è mai stata scritta o pronunciata una parola che non debba essere pubblicata”. La Evergreen divenne così il luogo in cui comparivano per la prima volta autori destinati poi a essere stampati in volume dalla Grove Press. La rivista operava da banco di prova della libertà culturale, prima dello scontro editoriale e giudiziario.

Per Rosset, tuttavia, il vero scandalo risiedeva nella diffusione popolare dei libri messi sotto accusa, più che nei loro contenuti. Testi come Tropico del Cancro, Fanny Hill o Pasto nudo diventarono accessibili a lettori comuni in formato economico, fuori dal controllo dell’élite culturale. Dietro le accuse di oscenità, Rosset individuava soprattutto forme di paternalismo e classismo culturale, fondate sull’idea che i ceti popolari non fossero “attrezzati” per confrontarsi con il sesso senza esserne corrotti. Per la Evergreen, al contrario, la libertà di stampa coincideva proprio con la democratizzazione della cultura radicale: nessuna autorità poteva stabilire chi fosse degno di leggere cosa. Per essere davvero libera, la cultura doveva appartenere a tutti.

Fin dai primi numeri, la rivista si aprì a un orizzonte internazionale. Accanto alle voci americane trovarono spazio autori come Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Eugène Ionesco e Kenzaburō Ōe. La Evergreen funzionava come un vero crocevia culturale globale che permise di ridimensionare la centralità dell’esperienza americana a favore di una cittadinanza letteraria transnazionale basata sulla condivisione delle avanguardie.

La dimensione politica si espresse in modo sempre più esplicito attraverso la pubblicazione di documenti e interventi militanti, come gli estratti dal Diario in Bolivia di Che Guevara (vol. 12, n. 57). In questo modo, la scrittura politica entrava tout court nel circuito della letteratura e ribadiva uno dei principi cardine della rivista: la parola è azione, uno strumento capace di tradurre la lotta in linguaggio pubblico e di far circolare l’utopia oltre i confini ideologici e geografici.

In questa traiettoria di progressiva politicizzazione della parola, spiccò la figura di Henry Miller. Se, dopo la pubblicazione di “Urlo”, la Evergreen aveva sancito la legittimità pubblica della libertà poetica, Miller portò la rivista al centro di un terreno ancora più esplosivo. Con Tropico del Cancro e Sexus – tra i libri più perseguitati dalla censura internazionale – lo scrittore proponeva un’idea dell’erotismo come conoscenza del reale. In una lettera del 1959 indirizzata all’avvocato norvegese Trygve Hirsch, pubblicata dalla Evergreen, Miller formulava la propria autodifesa come una vera dichiarazione di poetica: non era l’ossessione per lo scandalo o il gusto per la pornografia a guidare la sua scrittura, ma il tentativo di raccontare la vita nella sua totalità, senza separare corpo, desiderio e coscienza.

Nel difendere Sexus davanti ai tribunali, Miller respingeva l’etichetta di “pervertito” o “deviato” e rivendicava apertamente il diritto dello scrittore a utilizzare un linguaggio confessionale, capace di restituire la vita “nuda”, senza filtri moralistici. L’oscenità non risiedeva nei testi, sosteneva, ma nello sguardo di chi pretendeva di purificare e impoverire l’esperienza umana per puro decoro sociale. Da questa posizione prendeva forma un’idea destinata a diventare cardine della filosofia della Evergreen, ovvero la parola come corpo. Mettere al bando un libro equivale a mutilare l’essere umano della sua facoltà di esprimersi e comprendersi. Sopprimere l’erotismo significa negare una parte essenziale dell’esistenza e trasformare la letteratura in un mero esercizio di menzogna morale.

La battaglia per la libertà d’espressione si estese presto anche al campo visivo. Fotografia, erotismo e arte sperimentale si imposero come strumenti di rottura culturale. I nudi fotografici e la narrativa radicale di autori come Jean Genet, William S. Burroughs e Georges Bataille portarono il corpo al centro del discorso pubblico, come spazio poetico e politico del desiderio, dell’identità e del dissenso, anticipando sensibilità che sarebbero poi emerse con forza nella cultura queer contemporanea, da Kathy Acker a Dennis Cooper.

3. L'eredità della disobbedienza

Nei primissimi anni Settanta, la Evergreen accentuò sempre di più la propria dimensione militante. Il dissenso assumeva forme via via più strutturate e la rivista ne accompagnò l’evoluzione. L’underground di Rosset si trasformò in un vero e proprio terreno di contestazione politica.

Dopo sedici anni di attività radicale, nel 1973 la rivista chiuse i battenti, travolta dalle difficoltà economiche e dal mutamento del clima culturale. Eppure la sua parabola non si esaurì: nel 2006, la Evergreen tornò in formato digitale, fedele alla vocazione originaria alla libertà editoriale assoluta e in sintonia con le nuove frontiere della controcultura globale.

La sua eredità non risiede tanto nei nomi dei suoi collaboratori o nelle battaglie giudiziarie affrontate, quanto nell’idea che seppe incarnare: la disobbedienza come linguaggio estetico. Scrivere, pubblicare, tradurre, mostrare diventarono gesti politici capaci di incrinare l’ordine costituito e di ampliare lo spazio del pensabile. La Evergreen diede forma a un diritto che non era solo giuridico, ma culturale: il diritto di dire, mostrare e desiderare senza chiedere autorizzazione.

Come ricordava Erich Fromm, la ragione comincia nel gesto di chi disobbedisce, perché solo la libertà rende possibile il pensiero. La Evergreen Review ne resta una delle più luminose espressioni nel panorama culturale contemporaneo.

4. Fonti

Fromm, Erich. “Disobedience as a Psychological and Moral Problem”, da On Disobedience and Other Essays, 1984, su Borough of Manhattan Community College (data di ultima consultazione: 13/12/2025).

Miller, Henry. “In Defence Of The Freedom To Read”, su Evergreen Review (data di ultima consultazione: 06/12/2025).

Defender of the “Obscene”, su Columbia Magazine (data di ultima consultazione: 08/12/2025).

Evergreen: The Glossy of the Underground, su PRINT Magazine (data di ultima consultazione: 12/12/2025).

Grove Press at the Vanguard, su Evergreen Review (data di ultima consultazione: 08/12/2025).

Index 1957 – 1967, su Evergreen Review (data di ultima consultazione: 10/12/2025).

Index 1968 – 1984, su Evergreen Review (data di ultima consultazione: 10/12/2025).

Introduction to Evergreen Review Reader 1967-1973, su Evergreen Review (data di ultima consultazione: 08/12/2025).

Rosset by Barney Rosset review – a publisher’s fight against censorship, su The Guardian (data di ultima consultazione: 08/12/2025).

The Day Obscenity Became Art, su The New York Times (data di ultima consultazione: 08/12/2025).

Foto 1 da Columbia Magazine (data di ultima consultazione: 10/12/2025).

Foto 2 da Evergreen Review (data di ultima consultazione: 10/12/2025).

Foto 3, 4, 5 da Evergreen Review (data di ultima consultazione: 10/12/2025).

Foto in copertina da Evergreen Review (data di ultima consultazione: 10/12/2025).