Bob Marley: il profeta che ha cantato la libertà

Alberto Luppino

Bob Marley è molto più di un nome nel mondo della musica. Con canzoni intrise di messaggi di speranza, libertà e resistenza, è diventato una figura leggendaria, simbolo di lotta contro le ingiustizie sociali e politiche. Dalla Giamaica, Marley ha portato il reggae oltre i confini dell’isola e lo ha diffuso in tutto il mondo con una voce che gridava per il cambiamento sociale. Ancora oggi, le sue parole riecheggiano nei cuori di milioni di persone, a più di quarant’anni dalla sua scomparsa prematura.

1. Dalle radici al microfono: l’ascesa di Bob Marley

2. Musica e resistenza: il suono come arma

3. Il reggae: tra ritmo e rivoluzione interiore

4. Rastafarianesimo e libertà: Bob Marley come profeta moderno

5. “One love”: l’etica dell’unità

6. Fonti

1. Dalle radici al microfono: l’ascesa di Bob Marley

Il 6 febbraio 1945, nel piccolo villaggio di Nine Mile, in Giamaica, nasce un bambino destinato a cambiare per sempre la musica e la cultura popolare: Robert Nesta Marley, meglio conosciuto come Bob Marley. Sua madre, Cedella Booker, è una giovane giamaicana di origini umili, mentre suo padre, Norval Marley, un ufficiale britannico di mezza età, è una figura sfuggente. Muore quando il figlio ha appena 10 anni, lasciandolo con pochi ricordi e con un forte senso di rifiuto.

Lontano dai riflettori, Nine Mile è una terra di colline verdi, strade polverose e una forte identità collettiva. Qui Bob Marley sviluppa il suo primo legame con la musica, influenzato dalle sonorità folk giamaicane e dagli inni spirituali che risuonano nelle case e per le strade. Il destino, però, lo porta altrove. All’età di 12 anni si trasferisce con la madre a Kingston, nel cuore pulsante della cultura urbana giamaicana. E proprio nei vicoli di Trenchtown – un ghetto segnato dal degrado e dalla disperazione – trova la sua vera voce.

Negli slum di Kingston degli anni ‘60, cresce la subcultura dei rude boys: giovani afro-caraibici emarginati che rifiutano il lavoro tradizionale e adottano uno stile di vita ribelle, spesso legato a piccoli crimini e provocazioni contro l’ordine. Questo atteggiamento influenzerà, seppur con toni meno violenti, anche il movimento rastafariano, a cui Marley si avvicinerà negli anni successivi.

Nel 1962, a soli 17 anni, Bob Marley registra il suo primo singolo, “Judge Not”. Il brano passa inosservato, ma lui non si arrende. L’anno successivo fonda i Wailers con Peter Tosh e Bunny Wailer, un gruppo che dà una nuova energia alla scena musicale giamaicana. Dire che Marley abbia inventato il reggae sarebbe impreciso, perché il genere nasce dalla fusione di ska, rocksteady e rock ‘n’ roll, che esistevano già da almeno un decennio. È lui, però, a trasformarlo in un potente strumento di espressione, con testi profondi e carichi di significato. Neville Garrick, suo direttore artistico, arriverà persino a definirlo l’autore dei nuovi salmi.

Il primo grande successo del gruppo, “Simmer Down” (1963), si rivolge proprio ai rude boys, esortandoli a placare la violenza e la criminalità che dilagano a Kingston. Il brano incendia le radio giamaicane, facendo capire a tutti che quel giovane magro, con i dreadlock e lo sguardo profondo, non è un artista qualunque.

Nel 1966, la vita di Bob Marley prende una piega decisiva: sposa Rita Anderson e si trasferisce per un breve periodo negli Stati Uniti, nel Delaware. È un momento di trasformazione spirituale e artistica. Nello stesso periodo, i Wailers iniziano a collaborare con il produttore visionario Lee “Scratch” Perry, che affina il loro sound e li spinge verso la scena internazionale. La scalata è appena cominciata.

Il 1973 è l’anno della svolta. I Wailers pubblicano il loro primo album di fama mondiale, Catch a Fire, seguito nell’ottobre dello stesso anno da Burnin’, che contiene le celebri “Get Up, Stand Up” e “I Shot the Sheriff”. Quest’ultimo brano cattura anche l’attenzione di Eric Clapton, che ne realizza una cover e lo porta alla vetta della Billboard Hot 100 nel settembre del 1974.

Proprio quando la band raggiunge il successo internazionale, e la figura di Bob Marley viene riconosciuta per il suo carisma unico, Peter Tosh e Bunny Wailer decidono di lasciare il gruppo per intraprendere carriere da solisti. Nonostante lo scioglimento, Marley continua a registrare i suoi brani sotto il nome di Bob Marley & The Wailers, diventando il volto universale del reggae e della cultura rasta. Da questo momento, la musica di Marley sarà accompagnata da un trio di coriste, le I Threes, composto da Judy Mowatt, Marcia Griffiths e sua moglie Rita Marley, le cui armonie vocali donano un maggior tocco di profondità e spiritualità ai brani.

Negli anni successivi, Marley pubblica una serie di album destinati a entrare nella storia della musica. Natty Dread (1974), Live! (1975), Rastaman Vibration (1976), Exodus (1977), Kaya (1978), Uprising (1980) e il postumo Confrontation (1983) sono vere pietre miliari. Brani indimenticabili come “No Woman, No Cry”, “Three Little Birds”, “Could You Be Loved”, “Jamming” e “Redemption Song” trasformano il reggae in un linguaggio universale, capace di unire popoli e culture.

2. Musica e resistenza: il suono come arma

Negli anni ‘70, Bob Marley è una figura centrale nella turbolenta scena politica giamaicana. Il paese è attraversato da tensioni tra il People’s National Party (PNP) del primo ministro Michael Manley e il Jamaica Labour Party (JLP) di Edward Seaga, due fazioni in lotta per il potere, spesso con esiti violenti. In questo clima incandescente, lo Smile Jamaica Concert, previsto per il 5 dicembre 1976, avrebbe dovuto essere un evento di unità e celebrazione. Tuttavia, la sua organizzazione viene interpretata come un tacito sostegno a Manley, il quale coglie l’occasione per annunciare nuove elezioni.

Due giorni prima del concerto, un gruppo di uomini armati fa irruzione nella casa di Marley a Kingston. Nell’attacco, Rita Marley, il manager Don Taylor e un membro della band rimangono feriti, mentre il cantante è colpito di striscio al petto e al braccio. Nonostante le ferite, decide di salire comunque sul palco, suonando con la fasciatura ancora fresca. Subito dopo, lascia la Giamaica: prima un breve soggiorno alle Bahamas, poi l’esilio a Londra, dove trova rifugio nella musica.

Proprio in questo periodo compone Exodus (1977), un album epocale che Time Magazine definirà come il più importante del XX secolo, capace di intrecciare politica, spiritualità e denuncia sociale con un’energia rivoluzionaria.

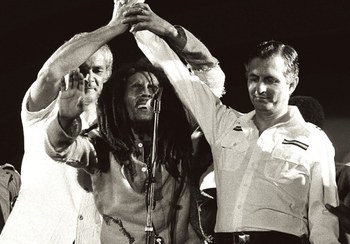

Nel 1978, la Giamaica è di nuovo sull’orlo della guerra civile. Le tensioni tra il PNP e il JLP continuano ad alimentare il caos nelle strade, e ancora una volta Marley sceglie di rispondere con la musica. Il One Love Peace Concert, organizzato il 22 aprile a Kingston, diventa il palcoscenico di un evento storico: Marley riesce a portare sullo stesso palco i due acerrimi rivali, Michael Manley ed Edward Seaga, costringendoli a stringersi la mano davanti a migliaia di spettatori. Un gesto simbolico, potente, che dimostra la sua capacità di trascendere la politica e farsi portavoce di un’unità possibile.

Ma il riconoscimento del suo impegno sociale non si ferma alla Giamaica. Nel 1980, Marley è invitato a esibirsi in occasione dell’indipendenza dello Zimbabwe, a suggello di un percorso che lo ha reso un’icona globale di resistenza e speranza. Il ritmo ipnotico delle canzoni di Marley e i suoi testi incisivi hanno dato voce agli oppressi e fatto della musica un manifesto di educazione politica e spirituale.

3. Il reggae: tra ritmo e rivoluzione interiore

Il reggae va ben oltre la musica: è un’esperienza filosofica, un linguaggio che trascende il suono per diventare messaggio di consapevolezza e resistenza. Il one drop, il tipico ritmo ipnotico, non è semplice suono, ma portavoce di un invito alla meditazione e all’introspezione.

Uno degli elementi distintivi del genere è la ripetizione. Frasi semplici si trasformano in mantra che si imprimono nella mente e nello spirito. Questa caratteristica richiama i canti spirituali giamaicani, dove parole e ritmo si intrecciano per creare un effetto quasi ipnotico. Un esempio emblematico è “Three Little Birds” (Exodus, 1977). I tre uccellini che cinguettano fuori dalla porta, portano con sé un messaggio rassicurante e potente: “Don’t worry about a thing, ‘cause every little thing gonna be alright" (“Non preoccuparti di nulla, perché ogni piccola cosa andrà bene”, ndr.), un inno alla speranza e alla resilienza.

In luoghi come Trenchtown, il reggae ha rappresentato una via di fuga dalla disperazione, un conforto per chi affrontava difficoltà quotidiane. Dove la miseria spingeva molti all’abuso di droghe e alcol, la musica diventava un’ancora di salvezza. Marley ha offerto una risposta forte e autentica ai problemi della vita, trasformando la sofferenza in forza interiore.

In parte, anche la sua biografia personale riflette questa capacità di reagire con dignità e determinazione. Quando nel 1977 gli viene diagnosticato un melanoma al piede destro, Marley rifiuta l’amputazione consigliata dai medici e si affida alle sue credenze religiose. La sua scelta, per quanto controversa, è coerente con l’atteggiamento che ha sempre avuto nella vita e nella musica: seguire i propri ideali anche di fronte a conseguenze dolorose, senza mai cedere al compromesso o alla paura.

4. Rastafarianesimo e libertà: Bob Marley come profeta moderno

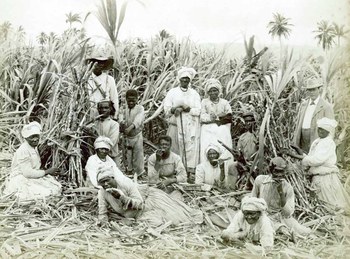

Poco prima di lasciarci nel 1981, Marley ci ha consegnato uno dei suoi messaggi più profondi: “Redemption Song” (Uprising, 1980), un testamento filosofico e politico sull’eredità della schiavitù. “Emancipate yourself from mental slavery” (“Emancipati dalla schiavitù mentale”, ndr.), canta Marley, che riprende le parole pronunciate da Marcus Garvey nel 1937. Secondo il leader panafricanista, la vera liberazione passa prima di tutto dalla mente: bisogna liberarsi dalle catene invisibili del colonialismo e dell’oppressione culturale. Marley raccoglie questo messaggio e lo trasforma in un appello rivolto all’umanità intera, in cui la conoscenza e la consapevolezza di sé diventano strumenti di emancipazione.

La schiavitù mentale è una delle eredità più insidiose del colonialismo (cfr. Jacobs, 2015). Anche dopo l’abolizione della schiavitù, il dominio coloniale ha lasciato cicatrici profonde e influenzato l’identità culturale e l’autodeterminazione delle popolazioni oppresse. Marley denuncia questa forma di sottomissione invisibile e invita a liberarsi dai condizionamenti imposti dalla storia. La presa di coscienza, però, è solo il primo passo: “Won’t you help to sing these songs of freedom?” (“Non vuoi aiutare a cantare queste canzoni di libertà?”, ndr.).

Uno degli insegnamenti più profondi del reggae è l’importanza di prendere in mano la propria esistenza senza aspettare che un intervento esterno porti la salvezza. Bob Marley incoraggia a diventare artefici del proprio destino. In “Redemption Song”, quando afferma “We forward in this generation triumphantly” (“Avanziamo trionfalmente in questa generazione”, ndr.), sottolinea infatti l’importanza di un progresso consapevole e attivo.

Secondo Marley, la libertà individuale è strettamente legata a quella collettiva. La filosofia del reggae pone l’accento sull’importanza della comunità nella costruzione di un futuro migliore. Il riscatto non è solo un percorso personale, ma una lotta condivisa: “We harmonize on the very same song” (“Armonizziamo sulla stessa canzone”, ndr.).

Il fulcro del pensiero di Marley risiede nel Rastafarianesimo. Il movimento socio-religioso nasce negli anni ‘30 con radici proprio nelle idee di Marcus Garvey, figura chiave del Rinascimento di Harlem, che promuoveva la consapevolezza culturale e politica delle comunità afrodiscendenti e il ritorno degli africani dispersi nel mondo alla loro terra d’origine, opponendosi alla condizione di oppressione della diaspora africana. Le sue idee trovarono risonanza anche nei movimenti successivi, come la négritude, che rivendicavano la dignità e l’autodeterminazione dei popoli neri. Nel 1920, Garvey aveva profetizzato che l’avvento di un re nero in Africa avrebbe segnato l’inizio della liberazione per gli oppressi, una vera e propria figura messianica. Dieci anni dopo, questa profezia sembrò avverarsi con l’incoronazione di ras Tafari Maconnèn come Hailé Selassié I, il 225º imperatore d’Etiopia.

Anche grazie all’influenza di figure come Leonard Howell, che diffuse il Rastafarianesimo in Giamaica predicando idee di pace e di uguaglianza, per molti quel momento rappresentava la fine della dominazione europea e l’inizio di un nuovo capitolo di autodeterminazione.

Tuttavia, il Rastafarianesimo non è rimasto immutato nel tempo. Nel corso dei decenni si è trasformato, passando da un’idea religiosa a un’autentica filosofia di vita. Questo cambiamento è stato ostacolato da eventi storici come l’invasione italiana dell’Etiopia nel 1935, che ha fatto vacillare il sogno giamaicano del “ritorno a Sion”, ma anche dalla critica ai dogmi religiosi eurocentrici e dall’assorbimento di idee panafricane e afrocentriche.

5. “One love”: l’etica dell’unità

Uno degli aspetti più affascinanti della religione rastafariana è la concezione dell’individuo, espressa in particolare nel concetto di “I and I”. Questa espressione centrale nel linguaggio rastafari racchiude una profonda visione di unità. Mentre termini come “noi” o “ci” sono considerati manipolatori, poiché distolgono l’attenzione dall’individuo, “I and I” enfatizza l’essenza spirituale condivisa tra le persone: un “tu” e un “io” che si fondono e implicano che siamo tutti parte di un’unica realtà sotto la guida di Jah (o Dio). In altre parole, ogni individuo riconosce l’altro come un riflesso di sé e che, in ultima istanza, facciamo tutti parte della stessa essenza spirituale.

La peculiare visione di unità si estende anche alla relazione con la natura e alla spiritualità che permea il Rastafarianesimo. Un elemento centrale di quest’ultima è l’uso della cannabis, o ganja, considerata uno strumento di meditazione per connettersi con Jah e l’universo. Bob Marley celebra questo legame tra la ganja e la ricerca spirituale in canzoni come “Kaya” (album omonimo, 1978), dove la natura diventa espressione del divino e l’uso della cannabis apre le porte a una visione olistica della realtà.

Il concetto di interconnessione, così radicato nel pensiero panteista rastafariano, si riflette anche nella musica reggae, che diventa un’esperienza comunitaria e spirituale. Il messaggio di amore universale è un atto rivoluzionario, un linguaggio che abbatte le barriere culturali. Il principio di “one love” (un amore, ndr.) –oltre a essere il titolo di una delle canzoni più celebri di Bob Marley– è diventato un simbolo di unità e rispetto reciproco che trascende etnia, fede e colore della pelle. Questo principio si intreccia con l’idea di “One Aim, One God, One Destiny”, che riassume la visione di Marcus Garvey: un destino condiviso da tutti i popoli, che si impegnano in una lotta comune per l’uguaglianza, la giustizia e la libertà.

E in questo contesto di unione e speranza, Bob Marley emerge come la figura centrale di questo movimento. La sua musica è una voce che grida per il cambiamento, per un mondo più giusto. I suoi testi incarnano l’essenza di una lotta collettiva che trascende ogni confine geografico. Trasmettono un messaggio di solidarietà globale, un invito a riconoscere che tutti siamo parte di un cammino condiviso verso un destino migliore.

6. Fonti

Haner, Mark, Bob Marley’s Spiritual Rhetoric, the Spread of Jamaican Culture and Rastafarianism, Western Oregon University, 2007.

Jacobs, Curtis M., History as allegory: Bob Marley and the Rastafarian perspective of history, International Reggae Conference, University of the West Indies, 2015.

Floyd-Thomas, Juan M., Rastafari Theology, Reggae Music, and the Postcolonial Legacy of Bob Marley, University of Chicago, 2010.

Saifu, Phiven, The Philosophy of Rastafari and the Culture of Reggae Music: A Brigde to the Continent of Africa for Black People Living Throughout the Diaspora, California State University, 2014.

Bob Marley, su Britannica (data di ultima consultazione: 23/03/2025).

Bob Marley's Exodus: An album that defined the 20th Century, su BBC (data di ultima consultazione: 23/03/2025).

Bob Marley Festival Spreads Some 'Rastaman Vibration' : Anniversary: Jamaica concert marks the 50th birthday of the late reggae icon and poet-musician, su Los Angeles Times (data di ultima consultazione: 23/03/2025).

La musica è il messaggio: la fede e il ritmo di Bob Marley, con il reggae lontani da Babilonia, su The Hollywood Reporter (data di ultima consultazione: 22/03/2025).

Language and resistance: memories of slavery and Rastafari language, su openDemocracy (data di ultima consultazione: 07/04/2025).

«one love» Meaning, su Dictionary.com (data di ultima consultazione: 07/04/2025).

What Ere Iyaric and “I and I”? Rastafarian Resistance Through Language, su TheCollector (data di ultima consultazione 07/04/2025).

Rastafarianism: Religion or Philosophy?, su The Collector (data di ultima consultazione: 30/03/2025).

The African Nova Scotian Roots of Bob Marley’s “Redemption Song”, su The Canadian Encyclopedia (data di ultima consultazione: 28/03/2025).

The Best Of The Century, su TIME (data di ultima consultazione: 23/03/2025).

The Wailers Songs, Albums, Reviews, Bio & More…, su AllMusic (data di ultima consultazione: 14/04/2025).

Who Were The I-Threes? Revealing The Powerful, Unique Voices Behind Marley’s Music, su uDiscover Music (data di ultima consultazione: 14/04/2025).

Foto 1 da The Guardian

Foto 3 da Reggae In Seattle

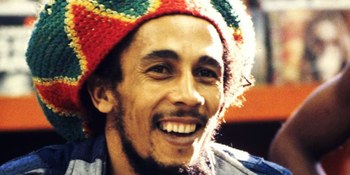

Foto 4 da uDiscover Music

Foto 5 e 6 da TheCollector

Foto 7 e in copertina da Esquire