Dal silenzio al grido: l’esperienza dell’internamento in Joy Kogawa e Miné Okubo

Claudio Ciccotti

Annunciare la fine della guerra a chi dalla guerra è stato profondamente colpito non è sempre e solo un sollievo, anzi, potrebbe essere l’inizio del trauma più grande: trovarsi da solo ad ascoltare l’eterna eco di un dolore che continua a rimbombarti dentro. Abituati al cliché di land of opportunity, lascia sconcertati la notizia per cui anche nella storia di Canada e Usa durante la seconda guerra mondiale, si sono accumulati internamento e segregazione - episodi che cambiarono per sempre la vita di alcuni gruppi etnici che risiedevano da tempo in Nord America.

1. Contesto storico

2. Obasan: uno sguardo al romanzo

3. Simbologia in Obasan

4. Citizen 13660 di Miné Okubo

5. L’impatto delle due opere

6. Bibliografia

1. Contesto storico

Il 7 dicembre del 1941 a seguito del bombardamento nipponico a Pearl Harbor, lo scacchiere delle alleanze belliche del secondo conflitto mondiale cambiò, con l’entrata degli Usa a sostegno di Francia e Gran Bretagna (il Canada già partecipava come alleato inglese), contro Italia, Giappone e Germania.

Canada e Stati Uniti proseguirono anche con la promulgazione di decreti che stabilirono l’internamento in più campi – con tempi e con modalità diverse – dei nipponici, dei tedeschi e degli italiani residenti in Nord-America. Si temeva che queste persone potessero essere spie dei nemici e rappresentare una minaccia interna al Paese. Spesso, l’internamento venne avviato a scopo precauzionale.

Particolarmente dura fu la reazione contro la comunità nipponica: vennero internate, infatti, intere famiglie e non solo potenziali collaborazionisti (di solito uomini giovani e adulti) e altrettanto frequentemente intere famiglie venivano sparpagliate in più campi. Furono molti gli anziani giapponesi che, non conoscendo bene la lingua inglese e non potendo contare sull’assistenza di familiari più giovani, firmarono documenti con i quali si impegnarono a lasciare il Nord America.

Alla fine della guerra e alla chiusura dell’ultimo campo di internamento in Nord America, nella primavera del 1945, molti preferirono tacere la vicenda per non riportare alla memoria i dolori della vita nei ghetti e della separazione forzata dai parenti costretti al ritorno in patria.

Col tempo, venne avviato un processo di riflessione storica capace di recuperare e preservare la memoria di quanto accaduto. Oggi sono molti i memoriali che ricordano i campi di internamento statunitensi e canadesi e, negli USA, il 19 febbraio di ogni anno si celebra il Japanese-American Internment Day: fu proprio il 19 febbraio del 1942 che il Presidente Roosevelt firmo l’Executive Order 9066 aprendo di fatto le porte dei campi di internamento rapidamente allestiti.

La letteratura ha giocato un ruolo importante nel recuperare quel momento traumatico della storia nordamericana, rivelando non solo il l'evento storico in sé, ma anche il trauma etnico e generazionale sulla pelle delle comunità internate. In particolare, la letteratura dei giapponesi del Canada e degli Stati Uniti è stata determinante nel rivelare il rimosso più intimo e l’eredità di quel trauma.

2. Obasan: uno sguardo al romanzo

Nel 1981, in pieno dibattito sull’importanza di tramandare il ricordo degli orrori della Seconda Guerra Mondiale, la nippo-canadese Joy Kogawa pubblica il romanzo Obasan. L’opera rappresenta la presa di coscienza graduale e necessaria di quanto il silenzio non sia la giusta pillola da assumere per alleviare il dolore dei sopravvissuti. In questa opera l’autrice riprende lo scenario storico attraverso la vita di tre donne di tre generazioni diverse, scegliendo di raccontarne la storia attraverso gli occhi di Naomi, la più giovane.

Le altre due donne, entrambe zie (“obasan” in giapponese) di Naomi, vivono come lei il dramma della separazione famigliare, conseguenza diretta e indiretta di quegli internamenti. Appartenendo a due generazioni diverse, però, vivranno il trauma in modi diversi. Naomi bambina rappresenterà l’essenza stessa della presa di coscienza, della metamorfosi dialettica dalla pietra alla rosa, dal silenzio al grido, ossia, dalla concezione di zia Obasan a quella di zia Emily. Il romanzo si apre con una prefazione che permette di focalizzare proprio il senso della metamorfosi:

There is a silence that cannot speak. There is a silence that will not speak. Beneath the grass the speaking dreams and beneath the dreams a sensate sea. The speech that frees comes forth from that amniotic deep. To attend its voice (…) is to embrace its absence. But I fail the task. The word is stone.

La metamorfosi dal silenzio alla parola avviene in tappe essenziali vissute dalla protagonista: dal silenzio che non vuole parlare a quello che non può, con un turning point cruciale; dalla presa di coscienza – scandita da un nuovo punto di svolta – all’abbandono del silenzio.

La prima parte del romanzo, ambientata nel 1972, ci mostra la protagonista Naomi, ormai giovane donna, vittima di quel silenzio che non vuole parlare per quel suo assunto ereditato da zia Obasan secondo cui alcuni ricordi sarebbe bene che svanissero (“Some memories, too, might better be forgotten. (…) What is past recall is past pain”), piuttosto che condividere l’idea di Aunt Emily che, vedendo la nipote come “sua storia”, la incita dicendole che deve sempre ricordare il passato:

“If you cut any of it off you’re an amputee. Don’t deny the past. Remember everything. If you’re bitter, be bitter. Cry it out! Scream! Denial is gangrene.”

La trasformazione dal silenzio al grido a cui è spronata la protagonista è vissuta con dolore, come ogni scontro dialettico che si rispetti.

Naomi non riesce a instaurare relazioni sentimentali con gli uomini. Non si è mai interessata al dibattito attorno alla questione degli internamenti. Non è mai stata una bambina di troppe parole. Quando la sua scolaresca le pone le classiche domande di tutti i bambini curiosi, che lei invece non ha mai posto, si sente quasi a disagio. Cerca di reprimere quella sensazione rispondendo irritata, quasi senza dignità, dovendo ammettere che per alcune domande lei non ha risposta. È come se fosse impassibile alle turbolenze, alle ondate che le si gettano addosso mentre lei, ferma, è una pietra. La morte dello zio la farà ritornare dalla vecchia Obasan.

Tornare tra il pane duro, la casa semi oscura per proteggere i fragili occhi dell’anziana, il disordine della tavola, le scatole con i materiali della zia, la soffitta con gli averi della famiglia, renderanno possibile il flashback della narratrice che rivive al centro del romanzo i momenti della sua infanzia, quando era circondata da quello stesso alone di affetti e terra. E proprio qui, al centro del romanzo, lo scontro dialettico tra le due diverse visioni delle zie (Obasan e Emily) agirà nella protagonista bambina avvalendosi anche di un topos della letteratura canadese: il dialogo tra il mondo interiore e quello esterno, innerscape-landscape, reso qui attraverso immagini naturalistiche che trasformano paesaggio e animali in correlativi oggettivi di stati d’animo complessi.

3. Simbologia in Obasan

La piccola Naomi cattura una rana con una zampa rotta e la porta a casa costruendole una palude in miniatura in un recipiente in vetro ma la rana, guarita, scapperà. Quando viveva ancora con i genitori possedeva una gabbia con dei pulcini e una gallina che, invece di avere istinto materno, ferirà alcuni di quei batuffoli gialli becchettandoli violentemente. Naomi sogna di essere una gallina e si risveglia in una camera di ospedale subito dopo aver rischiato di affogare e, poco dopo, i compagni di classe strangoleranno e colpiranno a morte una gallina nel cortile della scuola. Mentre è con i suoi amici uno di questi farà affogare un piccolo verme che teneva con un bastoncino, impaurito che l’animale potesse giungere a toccargli la mano.

Acqua e morte, acqua e annegamento: il paesaggio è setting di scene traumatiche speso vissute dall’inconscio di Naomi. Naomi è quella rana, mutilata degli affetti dei genitori, costretta da bambina a cambiare casa senza capirne bene le ragione, mentre avverte calare su di lei la cappa di un silenzio che la inghiotte quasi del tutto. Come quei pulcini gialli, così i giapponesi vengono colpiti con forza da quella che dovrebbe essere ormai diventata la loro “mamma”, il bianco Canada. Naomi è quella gallina su cui la società sta agendo, strangolandola e affogandola, privandola degli affetti con cui una bambina dovrebbe crescere.

Lei come quel verme si ritroverà ad affogare nel silenzio e ad agitarsi alla ricerca di un appiglio che lei, a differenza dell’animale, alla fine riuscirà a trovare (dal silenzio alla parola).

Proprio l’aver trovato un appiglio per riemergere dal silenzio rappresenterà il punto di svolta essenziale della storia: quell’appiglio è Rough Lock. Con questo personaggio si introduce l’elemento che si scontra con il silenzio: la forza dello storytelling, il vigore e la necessità di esprimersi. In una parola: il naming. Il processo di riconoscimento della realtà oggettiva dei fatti, il suo preservarla dall’oblio, partendo proprio dall’identità personale, è incarnata da questo discendente della tribù fondatrice di Slocan luogo in cui si svolge l’azione narrativa.

Gli elementi essenziali di questo processo sono due e daranno il via al superamento del silenzio: l’etimologia del nome “Slocan” (che Rough Lock dice sia il risultato dell’incitamento “slow can go” detto da un coraggioso nativo che trovò quel luogo e vi condusse lentamente e con cautela la sua tribù che si stava estinguendo); incitare la bambina a dire come si chiama, ovvero a parlare.

L’importanza del proprio nome è assoluta in questo contesto storico. Esserne privati per vederseli sostituiti con un numero (come avveniva nei campi di internamento), così come essere privati delle leggi che ci contraddistinguono come cittadini, sono due situazioni che mettono a dura prova il concetto stesso di persona, distinta dall’essere nulla, da qualcosa di snaturalizzato, senza importanza, arrivando quasi allo stadio animale per poi annullarsi completamente.

Ecco allora che deve intervenire la parola, che deve scavare lo strato di roccia che sedimenta sull’individuo e deve contribuire a farlo tornare persona, riprendere la capacità tutta umana di comunicare con il mondo esterno. Non a caso la figura che porterà a questo punto di svolta sarà un nativo, ultimo discendente della sua tribù che, come tale, è il depositario delle memorie dei suoi avi, della sua storia, della natura che ha esperito negli anni, di cui conosce i segreti e che gli permette di salvare la piccola dall’affogamento.

Memoria come passato, ricordi, nomi, sensazioni, microcosmo interiore da proteggere nella parte più profonda del corpo come fosse un impenetrabile okumuki (parola giapponese che indica la stanza più interna delle case nipponiche e che in questo contesto è usata per raffigurare metaforicamente l’anima). Varcarne la soglia costituirebbe una violenza vera e propria per l’anima, per l’io, il venir meno della privacy e la lacerazione della sensibilità.

L’okumuki di Naomi è stato violato. Questo episodio di violenza interiore, che non ha trovato valvola di sfogo se non nel sottotono caratteristico della scrittura della Kogawa, rappresenta il punto di svolta che metterà la protagonista nella condizione di non essere più vittima del silenzio che non vuole parlare ma di quello che non può parlare, da cui poi sarà liberata da Rough Lock.

La protagonista si è ritrovata in questa condizione di ammutinamento quando ancora viveva con i suoi genitori. A violarne il corpo, il vicino di casa, Old Man Gowin. La bambina avrebbe voluto gridare perché la madre le andasse in aiuto, chiedere al fratello di raggiungerla e salvarla dalla presa di quell’uomo che la teneva sulle sue gambe ora facendole domande sulla madre, ora chiedendole se volesse sentire una storia, ora tappandole la bocca intimandole il silenzio e di non rispondere alla voce che la richiamava a casa. A quella voce, da quel momento in poi, Naomi non avrebbe più risposto: il silenzio impostole da Old Man Gowin pesa sulle sue spalle e, bambina, non sa come scrollarselo di dosso. Le conseguenze sono drammatiche e solo molti anni dopo la stessa Naomi capirà come quel momento avesse rappresentato una svolta nel rapporto con la madre e, inevitabilmente, nella sua vita:

The abuse makes Naomi feel abject, afraid, utterly helpless–but also desirous: she starts to seek out Old Man Gower herself, although the secret pleasure he gives her causes her to feel excruciatingly isolated from her mother. (G. Willis, Speaking the silence: Joy Kogawa’s Obasan)

Quando la madre scompare, anche la figura del vicino lascia spazio ad un’unica presenza: il terrore che accompagnerà la bambina fino all’incontro con l’indiano Rough. L’argomento, anche se trattato con guanti di velluto, è chiaramente quello della violenza sui bambini, tema in quegli anni ancora tabù.

Il lettore viene messo nelle condizioni di capire di che cosa si tratta, ma il tabù non è mai raccontato esplicitamente. Si è perciò sempre nel silenzio anche se, nel trattarlo cautamente, si deve apprezzare l’intenzione della Kogawa nel provare a rompere la censura. Questo episodio, come altri, lascia lo sgomento nell’animo di chi legge, non per la licenziosità, ma per il fatto che si arrivi vicini alla meta e poi non si tagli il traguardo: vengono descritte le situazioni di intimidazione della piccola ma non si dà il nome a questo misfatto, così come alla fine del romanzo l’aspettato urlo si potrebbe sentire da ogni dove e, invece, è come se l’inquadratura andasse in dissolvenza passando al lettore e dandogli la possibilità di urlare al posto di Naomi.

Naomi guida lontano per lanciare quell’urlo, corre sul pendio incespicando nella fanghiglia per poter arrivare sullo strapiombo dove ogni anno, il 9 Agosto, aveva sempre sentito dalla voce dello zio la solita frase: “Umi no yo” (“È come il mare”). Corre per andare a liberarsi del peso che si porta fin da piccola, corre via dall’incubo che ha fatto, l’ultimo, la scintilla che fa risvegliare la sua forza di volontà: sogna come sempre l’esercito ma qualcosa è differente. Si sveglia e piange.

È in questo momento che la pietra comincia a sgretolarsi sotto la spinta del sentimento. Questa volta non ha bisogno di similitudini o correlativi oggettivi per descrivere il suo stato d’animo. Al contrario, la natura si farà sentire attraverso lei, attraverso le sue azioni. Invece del grido, invece del mare, sente un inaspettato odore di rose fino ad allora mai emerso dal baratro della wilderness. La metamorfosi è compiuta ed è suggellata dalla sua decisione di no0n pensare al perdono. Dimenticare e perdonare sarebbe impossibile. Pur imponendo il silenzio, il fardello da portare potrebbe essere troppo pesante.

4. Citizen 13660 di Miné Okubo

C’è anche chi il silenzio è riuscito a romperlo molto prima, gridando al mondo quanto successo nei campi di internamento in tempo reale.

Miné Okubo, autrice nippo-americana, incarna il doppio della zia Emily della Kogawa e, già nel 1946 pubblica Citizen 13660, graphic novel autobiografico col quale racconta la sua esperienza da internata in un campo statunitense.

Per lei il problema del silenzio non si pone minimamente e non si lascia intimorire perché, a differenza di Naomi, è pienamente consapevole di quanto le è accaduto: Okubo è stata deportata in più campi di internamento; ha sofferto le condizioni di disagio e separazione, pur riuscendo a restare accanto al fratello per tutto il tempo. La determinazione nel discutere con le donne a quella specie di banco accettazione del campo, per non essere divisa dal fratello, diventa una vero e proprio passe-partout per resistere coraggiosamente durante e dopo il suo internamento.

Riuscire a creare condizioni di vita accettabili anche tra la polvere e gli escrementi della stalla che diventa la sua nuova casa, interagire con gli altri deportati e partecipare attivamente alla vita del campo saranno strategie di sopravvivenza per mantenere la dignità come persona e rispondere all’ingiustizia. Ma anche in quest’opera si trovano delle zone d’ombra. L’autrice disegnerà le scene che le si presentano davanti agli occhi a scopo memorialistico, sollecitata dal fatto che “in the camps I had the opportunity to study the human race from the cradle to the grave”. Farlo non sarebbe stato difficile dato che in questa situazione resa nel reportage grafico-narrativo di Okubo nessuno, tantomeno l’autrice, poteva vantare di avere un proprio spazio per la propria privacy.

La privacy era un bene che sembrava essere stato confiscato dalle istituzioni statunitensi, alla stregua di ogni altra proprietà degli internati nippo-americani. Inoltre, la popolazione trapiantata nel campo cercava di ricreare in quel contesto difficile tutto quello che poteva farla sentire a casa: mettere sulla porta targhette con i propri cognomi piuttosto che i numeri assegnati ai nuclei famigliari (quello della protagonista dà il titolo all’opera), costruire piccoli giardini terrazzati di fronte all’uscio, impegnarsi nella costruzione di un laghetto, vedere spettacoli di cabaret, partecipare alle attività scolastiche e frequentare le piccole biblioteche, fare del gossip quasi la fonte preferita dell’intrattenimento soprattutto quando si cuciva.

Questa altro non è se non la ricostruzione in miniatura di un cosmo più grande: la vita di ciascuno all’esterno del campo.

Chiaramente si tratta di maschere che i deportati indossano: dietro tutte queste attività ilari e quotidiane si cela il bisogno negato dei propri beni, della propria casa, della vita così come era prima della deportazione, la libertà, incontrare senza restrizioni amici e parenti. Tutto diventa occasione per sottrarsi alla disperazione e sfoggiare un sorriso sulle labbra fingendo che tutto sia proprio come quello che, invece, si era interrotto al di là del filo spinato.

Un'altra zona di ombra è l’inversione dei cliché classici della tradizione nipponica. La tradizione nipponica è fortemente sessista ed è nota all’immaginario collettivo per la sua laboriosità. A sfatare questi stereotipi vengono descritte due scene fortemente significative: un bimbo che si diverte più a cucire piuttosto che giocare con gli altri, impaurito che lo deridano, e un uomo che dorme in un luogo aperto a un’ora insolita del giorno invece di lavorare come fanno gli altri suoi compagni. Questi due episodi mostrano chiaramente gli effetti di spaesamento, di confusione all’interno del continuo miraggio e gioco di specchi tra vita reale e vita ricostruita nel campo.

5. L’impatto delle due opere

Le due opere hanno in comune una forte capacità espressiva: Kogawa lacera le sensazioni del lettore con la tecnica del sottotono producendo sgomenti di grande impatto; Okubo colpisce doppiamente il lettore perché il suo messaggio è espresso con ironia rivelatrice attraverso il doppio registro della scrittura e dell’immagine. Tanto Joy Kogawa quanto Miné Okubo hanno rappresentato due voci autorevoli nella presa di coscienza di una situazione che stentava a risollevarsi, messa in ginocchio dal peso del silenzio, l’una parlando della realtà canadese e l’altra di quella statunitense.

Un esempio di come la loro voce non sia rimasta inascoltata è ben riscontrabile nello scatto di volontà fatto dalla giovane generazione dei Japanese-American che non aveva conosciuto gli orrori dell’internamento, perché nata dopo il secondo conflitto mondiale. Questi giovani, una volta appreso durante la loro formazione scolastica il grande dolore vissuto dai loro connazionali e parenti, hanno progressivamente capito che gettare silenzio su un problema avrebbe significato giustificarlo.

Risveglio dell’identità culturale, voglia di fare e ottenere giustizia, riscattare l’identità personale che era stata sottratta con la deportazione, non far sì che l’oblio sia la medaglia al valore ottenuta da ciascuno per aver subito separazioni da cari e da effetti personali: queste sono le colonne portanti erette dalle due autrici per aiutare le rispettive nazioni a rompere il silenzio e completare, anche esse, la metamorfosi verso la parola.

6. Bibliografia

Kogawa, Joy; Obasan. Penguin Canada (2019)

Okubo, Mine; Citizen 13660. University of Washington Press (2014)

Willis, Gary; Speaking the Silence: Joy Kogawa's Obasan. Studies in Canadian Literature, 12(2) (1987)

Immagini

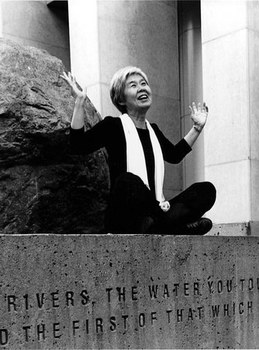

Foto 1 da alpha59.it (data di ultima consultazione: 28.08.21)

Foto 2 da penguinrandomhouse.com (data di ultima consultazione: 28.08.21)

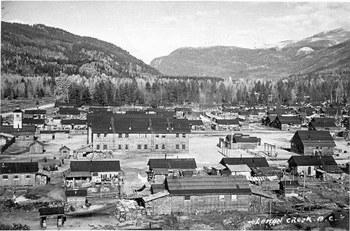

Foto 3 da michaelkluckner.com (data di ultima consultazione: 28.08.21)

Foto 4 da michaelkluckner.com (data di ultima consultazione: 28.08.21)

Foto 5 da responsibletravel.com (data di ultima consultazione: 28.08.21)

Foto 6 da encyclopedia.densho.org (data di ultima consultazione: 28.08.21)

Foto 7 da iexaminer.org (data di ultima consultazione: 28.08.21)