3. Cronaca bianca

Percorso 3. La cronaca bianca nell’emittenza locale: un’Italia raccontata da vicino

Consultando la programmazione delle tv private che iniziano a comparire nella seconda metà degli anni Settanta sulle pagine “spettacolo” di quotidiani locali e nazionali, si profila un’offerta locale modulata su poche ore di trasmissione quotidiana – appena tre, in alcuni casi, distribuite tra il tardo pomeriggio, la fascia preserale e quella serale – che pone solitamente al centro il notiziario, fiore all’occhiello di molte emittenti, per lo più incorniciato da brevi servizi di attualità varia e da film. Negli anni successivi al 1976, il periodo di trasmissione si amplia, prima raddoppiando, poi quadruplicando, e crescendo ancora fino a coprire l’intera giornata. L’allargamento rapido degli orari di programmazione genera l’impellenza di proporre programmi nuovi (autoprodotti e non) e, in effetti, di pensare una programmazione che, se certo può prendere spunto dai contenuti della rete nazionale, da questi deve e vuole affrancarsi, per affermare, in anni cruciali, una sua individualità che sia fedele al presupposto locale. Accanto al notiziario da una parte e ai giochi e ai programmi di intrattenimento più leggero dall’altra, le emittenti private seguono strade che la Rai non può percorrere: la prossimità con eventi e storie locali si traduce nella creazione di rubriche di approfondimento, programmi-intervista, aggiornamenti puntuali di carattere culturale e sociale e inchieste legate all’attualità più stretta e agli scoop cittadini, che i reporter locali raggiungono con immediatezza, sfruttando una più sicura agilità di copertura. Sono spesso contenuti che, se da un lato consentono eccezionalmente alla piccola emittente di emanciparsi rispetto agli stretti confini locali, accogliendo in studio personalità celebri che impreziosiscono l’offerta della televisione privata, dall’altro possono dimostrare che la zona di copertura, per quanto modesta, può farsi teatro di eventi di notevole rilievo, nazionale o internazionale. Certo, in taluni casi la dimensione locale tende quasi già a coincidere, in partenza, con quella nazionale. È il caso delle reti romane come TeleRoma56, che pure affianca a una posizione di sicura prominenza nel quadro della frammentazione territoriale dell’emittenza privata una chiara attenzione al tessuto sociale romano e alle sue istituzioni, come avviene in occasione dell’intervista in studio, curata da Carlo Romeo nel 1987, di Giuseppe Macovech, allora direttore del carcere di Rebibbia e candidato a Roma con i Radicali.

Lo spirito egualitario dei Radicali si proietta nei contenuti della loro televisione, attenta alle questioni sociali più urgenti e critiche, e impegnata a rilanciare l’agenda del partito e a celebrare, di quest’ultimo, la storia passata e recente. Il programma Dossier, che già nel nome reca una promessa di documentazione attenta e costante, ospita approfondimenti di carattere politico e, talvolta, personalità legate alla storia repubblicana recente o alla storia del partito. Nel 1986, Ada Rossi, partigiana e vedova di Ernesto Rossi, è accolta nello studio intimo ed essenziale di TeleRoma56.

Ovviamente, le figure che hanno fatto grande il partito si alternano, sugli schermi di TeleRoma56, con quelle che ancora vi militano attivamente, e i volti illustri sono molti: tra questi, Leonardo Sciascia, che, nel 1984, da poco concluso il suo mandato alla Camera dei deputati e in vista delle imminenti elezioni europee, è interrogato da Marco Pannella circa la situazione politica in Italia.

Sciascia, rifiutando il paragone tra la situazione italiana e quella della Spagna sull’orlo della guerra civile del 1936, sottolinea amaramente l’indifferenza, piuttosto, dell’elettorato attivo. TeleRoma56 è luogo di confronto politico, certo, ma avvicina anche personalità chiave della scena politica recente, non solo legate al partito ma interpellate per fare chiarezza sugli snodi più critici della Prima Repubblica. È di nuovo il programma Dossier che propone, nel 1987, il filmato di un’intervista fatta all’ex brigatista Franco Bonisoli, uno degli uomini che nel 1977 avevano preso parte all’attentato di via Fani. In un estratto di intervista molto rapido, schietto, il giornalista chiede a Bonisoli se Moro, secondo lui, poteva essere risparmiato, e Bonisoli risponde brevemente che sì, la possibilità di trattativa c’era.

Di questi frammenti colpiscono la semplicità dell’imbastimento scenografico, l’immediatezza della formula partecipativa – quella dell’interlocuzione diretta, per lo più in rapporto uno a uno – e la sostanziale spregiudicatezza del contenuto. È un impianto che permette ai temi più controversi e sensibili di penetrare i salotti tv con una spontaneità che la televisione pubblica deve più spesso, per propositi fondativi, mitigare. La vita vera raggiunge gli studi anche nei suoi risvolti più drammatici, come nella puntata di Aria di mezzanotte, su Antenna 3 Lombardia, che accoglie in studio un uomo e una donna che hanno da poco perso i rispettivi figli, morti per tossicodipendenza.

L’occasione offre lo spunto a Enzo Tortora, nel programma di seconda serata, di farsi animatore di un dibattito sull’efficacia delle possibili misure di contenimento della piaga della tossicodipendenza, e sull’utilità della legalizzazione delle droghe leggere. È il 1980; l’eroina conosce una diffusione tale da innescare una vera e propria emergenza sociale. L’anno precedente, in un piccolo comune emiliano, il riminese Vincenzo Muccioli aveva fondato San Patrignano, comunità terapeutica che accoglieva e reinseriva in società giovani tossicodipendenti provenienti da tutta Italia. L’impatto positivo, narrato come salvifico, che la comunità fondata da Muccioli ha sulla riabilitazione di molte e molti, nonché l’attenzione che personalità influenti rivolgono alla ONG – come l’imprenditore Gian Marco Moratti, che sostiene finanziariamente il progetto di Muccioli sin dagli albori –, fanno di quest’ultimo a sua volta una figura di spicco, tanto da comparire come ospite in alcuni programmi televisivi.

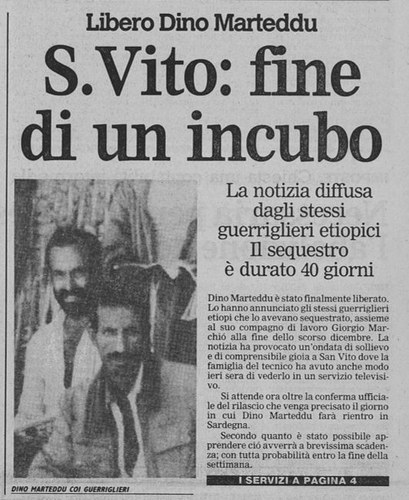

La presenza di Muccioli nel programma di punta di TeleSanterno Ed è subito sabato, talk ludico condotto da Daniele Piombi, è la manifestazione di un interesse da parte dell’emittente rivolto alla dimensione più prossima, quella regionale, ma, contestualmente, denota la volontà di vantare, nel “salotto buono” della programmazione, presenze che quella regionalità la possono riscattare, oltre che rappresentare, e rilanciare grazie a una risonanza sui media nazionali. Allo stesso modo, anche Sardegna 1 coglie immediatamente l’occasione di diventare l’emittente più informata – e, quindi, la più autorevole – nel caso del sequestro di Dino Marteddu, operaio sardo impegnato in lavori di costruzione in Etiopia e fatto prigioniero da un commando di guerriglieri nel dicembre del 1986, tanto che, come ricorda l’allora direttore del tg di Sardegna 1, Sandro Angioni, “l’ANSA chiedeva informazioni a noi”.

Gli sforzi delle piccole redazioni locali per portare avanti un lavoro d’inchiesta di qualità sono significativi, perché devono operare con mezzi tecnici contenuti, ma dove non arriva la disponibilità economica e professionale della Rai, arriva la solida struttura di connessioni sul territorio e arriva la passione per il fare informazione, che fornisce alla redazione di Sardegna 1 il “carburante” per lavorare senza sosta (“mettiamo in moto una macchina micidiale […] per via dei fusi orari andavamo in redazione tra le tre e le cinque del mattino”). Il risultato è una documentazione pregevole, più puntuale di quella Rai, e gli sforzi sono premiati: nel febbraio 1987, quaranta giorni dopo il rapimento di Marteddu, Sardegna 1 ottiene l’esclusiva per intervistarlo al suo ritorno sull’isola.

“L’Unione Sarda”, notizia della liberazione di Dino Marteddu (1987)

Anche la giornalista Fiorella Ferruzzi racconta di modalità di acquisizione delle notizie che devono sfruttare una certa agilità e scaltrezza di manovra, e in questo caso, forse, il profilo basso delle troupe locali può essere decisivo per “strappare” un’esclusiva, una notizia, un’intervista “impossibile”, come quella ad Annino Mele, figura di spicco del banditismo sardo, tra le pause del processo condotto a suo carico per le attività malavitose che lo coinvolgono tra gli anni Settanta e Ottanta. La telecamera sul tavolo e il microfono nascosto nella camicia permettono a Ferruzzi di ottenere un’intervista importante ed esclusiva, mentre il bandito si trova nella gabbia detentiva allestita per il processo a suo carico.

La televisione locale, insomma, può contare su un tempismo e una presenza sul territorio in grado di sfruttare gradi di capillarità maggiore pur a fronte di mezzi più ridotti rispetto alla Rai, ed è attenta a dar risalto a notizie che, partendo da un interesse locale, possono avere una risonanza nazionale. Questo vale per la cronaca – nera e bianca –, ma è importante, per le piccole emittenti, intercettare tutte le occasioni in cui i servizi possono trascendere i limiti della località per importanza intrinseca o perché, per certi versi, è la notizia stessa a entrare nell’area geografica di competenza della televisione locale. È il caso delle visite di personaggi illustri nelle città sede dell’emittente. La torinese Videogruppo sembra quasi specializzarsi nella copertura di occasioni di questo tipo, tanto che Speciale Videogruppo, che nasce come un format d’eccezione, diventa in breve tempo un vero programma – seppur soggetto a un posizionamento necessariamente variabile in palinsesto. L’emittente riesce a ottenere brevi interventi ai propri microfoni di personalità di spicco del mondo della politica o dello spettacolo, interrogati sul loro rapporto o sul loro pensiero rispetto alla città, come nel caso della breve intervista all’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini in occasione della sua visita torinese del marzo 1981. La breve intervista che Laura Cerro riesce a ottenere da Pertini è introdotta dalla voce over di Sergio Rogna Manassero che sottolinea l’esclusività del breve contributo, tutto dedicato “alla televisione Videogruppo e quindi, in particolare, agli ascoltatori torinesi”. “Via Roma era tutta selciata di legno, quel legno americano, il teck. C’erano le carrozzelle a cavalli, non c’erano automobili, e si sentiva soltanto il rumore degli zoccoli dei cavalli, era una cosa incantevole”: i ricordi che Pertini inanella con sicura presenza televisiva e con uno spiccato gusto per la nostalgia della “vecchia Torino” incrociano straordinariamente bene i propositi dell’offerta di Videogruppo, attenta all’attualità politica e culturale, ma anche alla storia e alla tradizione della città.

L’anno prima, nell’aprile 1980, l’emittente aveva assicurato ai propri spettatori una copertura continuativa e attenta alla visita di papa Giovanni Paolo II. Laura Cerro e Federico Peiretti, i due “volti” di Videogruppo, si separano e raccolgono i pareri dei fedeli accalcatisi nelle arterie principali di Torino, che hanno appena visto sfilare il papa. A immagini ravvicinate e di ottima qualità del passaggio del papa per piazza Castello seguono brevi interventi dei passanti, intercettati in ordine sparso dalla giornalista. Una donna incinta esprime l’emozione indescrivibile provata alla vista del pontefice, una giovane ragazza commenta l’arrivo del vicario di Cristo come “niente di speciale, un uomo come tanti altri”, e poi due ragazze, gemelle, che sembrano seguire Laura Cerro nella speranza – poi premiata – di essere a loro volta interpellate.

La giustapposizione di questi due universi – il passaggio del Santo Padre e i commenti schietti, incantati o disincantati dei torinesi – sintetizza limpidamente la duplice tensione tra la particolare attenzione all’evento di risonanza nazionale e il rispetto della specificità locale, che non può essere omessa. È, d’altronde, proprio nelle inchieste che riconoscono questa specificità come il principio primo e unico che si svela la produzione più svincolata da modelli da televisione nazionale, e quindi più emancipata, più libera. Ne emergono servizi curiosi, come la piccola ricerca sul campo che Federico Peiretti compie per Videogruppo per scoprire se è vero che “il grido di allarme che viene dagli Stati Uniti, dagli imperi di Playboy e Penthouse” riguardante il calo delle vendite di riviste pornografiche interessi anche Torino. Dall’intervista all’edicolante della stazione ferroviaria di Porta Nuova, che dal canto proprio smentisce la criticità, emerge un dialogo vivace e autentico, una simpatica prova di televisione che si nutre del contatto con la quotidianità. È un giornalismo radicato, in un certo senso, nei luoghi comuni, ma intesi qui nel senso più autentico: quelli frequentati dalla comunità.

L’idea non è però solo quella di presentare ai telespettatori uno specchio, mostrare loro una quotidianità nota nella quale riconoscersi; in occasione della giornata internazionale dell’orgoglio omosessuale festeggiata a Torino nel giugno del 1979, Videogruppo ospita in studio Enzo Francone, segretario regionale del “Fuori!”, prima associazione nazionale di gay e lesbiche in Italia. Cerro invita Francone a presentare il programma della giornata, organizzata per accogliere la cittadinanza torinese. È un’occasione per proporre agli spettatori uno squarcio di realtà meno nota, distante dall’esperienza quotidiana di molti, e che sviluppa bene l’impegno dell’emittente a fare, sì, della città il proprio studio, ma anche a far entrare, viceversa, nello studio la città tutta, nella sua composizione ricca e varia.

Come scrive Peppino Ortoleva in Un ventennio a colori (1995), è in fondo questa “l’utopia della tv-comunità”, impegnata a sospendere la soluzione di continuità tra lo studio e il fuori studio, tra televisione e territorio, e che si propone di mettere al centro della sua offerta l’idea di una possibile, reciproca influenza tra audience e redazioni, tra spettatori-cittadini e attori della comunicazione.

Percorso a cura di Paola Zeni (Università degli Studi di Torino)