4. Informazione quotidiana

Percorso 4. L’informazione quotidiana delle emittenti locali: il peso dei notiziari

“Informare, educare, intrattenere” sono i tre pilastri del servizio pubblico, a cui si ispirano le varie tv nazionali europee, a partire da Bbc; e in questo quadro informare significa fornire notizie aggiornate e approfondite sui temi della politica, della cronaca, dello sport, con una struttura rigorosa, per andare incontro alle necessità dei cittadini di una nazione. Quando nel 1971 Giuseppe “Peppo” Sacchi fonda Telebiella, compone un palinsesto fatto di notiziari e inchieste più attente al territorio, meno formali e ingessati, con abiti comodi e “sbottonati” per andare nelle strade a incontrare la gente comune. Non a caso Sacchi chiama la sua emittente un “tele-cortile”; e a differenza dell’aspetto di “deteriore retorica provinciale” sanzionato da Michele Serra nel suo articolo “L’Italia nel cortile” (1979), è rilevante qui una dimensione di attenzione e vicinanza all’elemento locale, in tutte le sue forme. Nel clima di esuberanza televisiva “via etere”, favorita dalla sentenza della Corte costituzionale del 1976, le emittenti private si convertono in luoghi di sperimentazione e innovazione informativa. I notiziari tastano il polso dell’ambiente circostante con inchieste che mirano a soddisfare il bisogno di localismo del pubblico, facendosi sentire vicini e addentro alle questioni del territorio. I giornalisti parlano con le inflessioni regionali, di cui talvolta cercano di smussare le asperità più marcate, sebbene l’accento sia un valore che contribuisce al senso di autenticità. Nel momento in cui “le tv locali moltiplicano le voci, le prospettive, i punti di vista impiegati nel racconto della realtà” (Barra, Fassone 2025), è sul terreno dell’informazione che le reti danno prova di grande entusiasmo, impegno e capacità di adattamento.

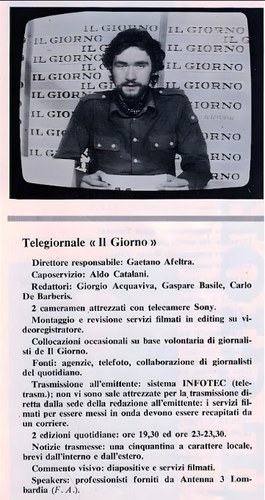

Il 3 novembre 1977 hanno inizio le trasmissioni di Antenna 3 Lombardia sul canale 52 della banda UHF. L’emittente di Renzo Villa ed Enzo Tortora propone una programmazione variegata: alle 17, sul modello di “mamma Rai”, vanno in onda i programmi per i ragazzi (con Telebigino, condotto da Cino Tortorella e Roberto Vecchioni, e poi cartoni animati e telefilm); poi le rubriche di approfondimento culturale fino alle 19.30; l’avvio della fascia preserale coincide con la messa in onda del tg fatto dalla redazione de “Il Giorno”. Caposervizio era Aldo Catalani, che in un’intervista a “Millecanali” (1978) racconta che la preparazione dell’edizione serale del tg avviene con tempi strettissimi, tra le 17 e le 19.

Il tg di Antenna 3 e la collaborazione con il quotidiano “Il Giorno”

Ma è soprattutto l’edizione notturna, in onda alle 23, a riscuotere maggior successo. La televisione è un “mezzo abbastanza utilizzabile”, dichiara Catalani, e stimola la curiosità degli spettatori; il caposervizio ricorda le telefonate del pubblico di Antenna 3 alla redazione de “Il Giorno” per avere informazioni giornalistiche. La collaborazione tra giornale ed emittente locale si traduce in un significativo aumento della tiratura del quotidiano milanese nelle zone di ricezione dell’emittente. Insomma, il telegiornale di Antenna 3, frutto della fortunata collaborazione con il quotidiano diretto da Gaetano Afeltra, è “una rivoluzione”: così lo descrive Davide Rampello, che nei primi anni di vita dell’emittente cura la regia del tg. Rampello ricorda le varie figure che fanno il tg, come il responsabile di macchina; tra i giornalisti c’è Beppe Viola, noto soprattutto come cronista sportivo.

Le notizie provengono soprattutto da Milano e provincia, per trattare, “con l’immediatezza propria del mezzo televisivo, problemi e argomenti che interessano in special modo la regione”, per riprendere ancora le parole di Catalani.

Dettagli sul tg di Antenna 3 (da “Millecanali”, 21 marzo 1978)

Nelle tv locali private, l’informazione non occupa solo gli spazi del tg ma invade l’intrattenimento, assumendo le sembianze dell’infotainment. Uno degli storici programmi di Antenna 3, La macchina della verità, è un talk show in cui personaggi coinvolti in fatti di cronaca si sottopongono al “mostro”, come è chiamato da Nantas Salvalaggio. Nella puntata pilota del programma diretto da Cino Tortorella, Renzo Villa finge di essere un terrorista e si sottopone al vaglio del poligrafo per testarne l’efficacia.

Il 1986 è l’anno della rinascita di Sardegna 1. La direzione del telegiornale è affidata a Sandro Angioni, già a Radiolina e Videolina, che nel giro di pochi mesi metterà su una squadra di giornalisti, tecnici e operatori per la maggior parte “sottratti” a Videolina ma provenienti anche da altre emittenti, Tele Sardinia in primis. In questa foto, Nicola Scano, Giacomo Serreli e Maria Luisa Busi sorridono all’obiettivo di Gigi Perra durante i lavori di allestimento dei nuovi studi televisivi.

Giacomo Serreli è nominato caporedattore del nascente telegiornale; la redazione di Cagliari è composta da Maria Luisa Busi, Vera Coppa, Cesare Corda, Fiorella Ferruzzi, Puppo Gorini, Nicola Scano, e da due giovani collaboratori, Ignazio Artizzu e Gianni Zanata; completano la squadra gli operatori Sandro Crisponi e Antonio Garrucciu e i tecnici di regia Angelo Caredda, Gigi Perra e Roberto Sini. Serreli parla di una “ventina di persone impegnate nella redazione del telegiornale” di Cagliari, mentre le redazioni periferiche di Olbia, Oristano, Nuoro e Sassari sono formate da almeno un corrispondente e un operatore.

La prima edizione del tg di Sardegna 1 va in onda il 6 gennaio 1987 alle 12; seguono altre edizioni distribuite nell’arco della giornata. Per tutto il 1987, fino alla crisi che colpisce l’emittente in autunno, l’informazione è il fiore all’occhiello di Sardegna 1. La linea editoriale del telegiornale prevede la politica (affidata a Serreli e Scano), lo sport (Puppo Gorini), le inchieste (Cesare Corda), la cronaca bianca e il costume (Coppa e Ferruzzi), i media events, affidati dai “battitori liberi” Artizzu e Zanata.

Roberto Sini racconta che il modello di riferimento dell’emittente di proprietà della famiglia Ragazzo è la CNN, un canale all news con aggiornamenti costanti e notizie in continua evoluzione.

L’affiliazione di Sardegna 1 al circuito Odeon TV su “L’Unione Sarda” (1987)

Ed è sul terreno informativo che si gioca la “battaglia” tra Sardegna 1 e la sua principale concorrente, Videolina, che infatti si prepara al contraccolpo predisponendo un sistema reiterato di notiziari che trasmettono in diretta ogni mezz’ora. L’ultima edizione del tg di Sardegna 1 va in onda intorno alle 23.15 e fornisce aggiornamenti delle notizie già trattate nelle edizioni precedenti, comprese quelle flash.

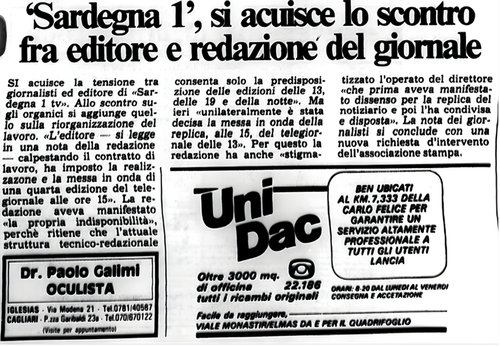

La crisi finanziaria del 1987, culminata con la vertenza sindacale di cui danno notizia i principali quotidiani sardi, si risolve con il licenziamento di Angioni, del direttore generale Lorenzo “Cionci” Lorenti e di altri collaboratori, tra cui i responsabili dell’alta frequenza, giornalisti, tecnici e personale amministrativo. Sardegna 1 entra nel circuito del network Odeon Tv, il cui logo compare anche nella nuova grafica del palinsesto pubblicato da “L’Unione Sarda”.

I quotidiani sardi seguono l’evoluzione della crisi che ha colpito l’emittente nell’autunno del 1987

Sospensione del telegiornale di Sardegna 1 a seguito della vertenza sindacale del 1987

“Francamente in dieci anni credo che a TeleRoma di aver fatto praticamente tutto, non chiedetemi di presentarvi anche Pannella”: con queste parole, Carlo Romeo introduce l’ospite della puntata del 29 marzo 1989 del TG Speciale di TeleRoma56. Evidentemente, Pannella non ha bisogno di tante presentazioni e si concede garbatamente alle domande che gli vengono poste dal plotone dei cinque intervistatori seduti di fronte a lui. Le domande spaziano dalla religione (“credi o no in Dio?”) al sistema elettorale americano; per ogni domanda, Pannella fornisce una risposta arguta e puntuale che accompagna con una tirata di sigaretta. Nell’amichevole scambio di battute con il conduttore, Pannella dice “pare di stare al Tg2”. La differenza, per Romeo, è che “noi siamo più simpatici”. TeleRoma56 è più vicina ai temi che interessano alle persone, offre format più appetibili sul piano del confronto dialettico, e si può permettere un linguaggio più sboccato senza incorrere in censure: “sono cazzi miei”, risponderà Pannella al giornalista che gli chiede della sua fede religiosa.

Il telegiornale di Carlo Romeo è ricordato da Sandro Piccinini come “un tg molto alternativo”, la cui caratteristica è quella di fare dei casting rigorosi: Mauro Mazza, Manuela Moreno e Paola Rivetta (poi al Tg5) sono alcuni dei nomi che si sono passati il testimone alla conduzione del notiziario. Oltre al conduttore o conduttrice, c’è un gruppo di opinionisti che intervengono sulle tematiche più disparate inerenti al proprio settore: Michele Plastino parla di cinema, Piccinini è l’esperto di sport, Daniele Formica si occupa di Formula 1. Dal tg alle rubriche dedicate alle “magagne della città”, Carlo Romeo fa un po’ di tutto, compreso il format Uno contro tutti, che vede avvicendarsi numerosi ospiti illustri.

“Leggendario”, così Carlo Romeo descrive il telegiornale di TeleRoma56, perché le risorse sono poche e bisogna arrangiarsi con le notizie del Televideo. D’altronde, la formazione dei giornalisti avviene sul campo, con la pratica quotidiana, le lunghe interviste in diretta. Una di queste, raccontata anche da Manuela Moreno, è la famosa conversazione con l’assessore della Democrazia Cristiana Antonio Gerace, detto “er Luparetta”, sul patrimonio immobiliare del comune di Roma. Quando Moreno e Romeo gli chiedono dell’affitto di un appartamento in Piazza del Pantheon, Gerace rimane spiazzato perché non può contestare i dati in loro possesso in televisione.

A Videogruppo, la parte giornalistica è coordinata da Sergio Rogna e da Graziano Espen. Il tg “con 3-4 giornalisti reggeva benissimo il confronto con il telegiornale regionale”: Cristina Gallo, assistente operatrice e successivamente regista, racconta le difficoltà e le sfide dei giornalisti di Videogruppo, che in un giorno realizzano anche cinque servizi, rispetto ai colleghi della Rai, che “con tutto comodo” ne fanno solo uno. Dopo il suo passaggio alla Rai, Gallo si rende conto che il tg di Videogruppo non ha nulla da invidiare a quello della sede regionale, fatto con molti più mezzi e tantissimo personale.

“Ovvio che se cade la Mole la Rai c’è”, afferma il tecnico Fausto Amprimo, ma il servizio pubblico regionale latita invece per le notizie “più piccole”, quelle che riguardano i quartieri e la comunità, come l’apertura di un nuovo consultorio o un’adunata degli alpini. Il merito di Videogruppo, come di altre emittenti locali, è allora quello di presidiare il territorio e di “stare sul pezzo” per restituire notizie attendibili e di prima mano raccolte dalla troupe del tg. Con una troupe formata da tre persone, ricorda Amprimo: il giornalista, l’operatore e il tecnico audio, “indispensabile” perché, oltre a dover gestire l’audio della telecamera, deve portare la pesantissima batteria delle luci.

Ma come si presenta, visivamente, il tg di Videogruppo? Nell’edizione del 27 giugno 1985 di Videonotizie, Laura Cerro legge i titoli; alle sue spalle, la Mole Antonelliana svetta sui tetti e si staglia sul profilo delle Alpi innevate. La città è protagonista indiscussa del notiziario torinese, non solo nel rimando iconografico ma anche nella selezione dei temi: l’apertura è sulla politica cittadina, con la prima convocazione del consiglio comunale di Torino; segue il servizio di Federico Peiretti sul convegno “È moderna l’Italia?” tenutosi alla Fondazione di studi storici Gaetano Salvemini, con le interviste al politologo Percy Allum e a Luciano Gallino; e c’è spazio per gli eventi “extraurbani”, come il convegno nazionale delle televisioni indipendenti che si tiene a Villa Carlotta di Belgirate (VB).

Negli anni Settanta e Ottanta le emittenti locali sono fondamentali per l’informazione, riflettendo specificità territoriali e anticipando linguaggi poi adottati dalla tv nazionale, pubblica e commerciale. In un periodo di fermenti sociali e politici, hanno dato voce a comunità escluse dai media mainstream, creando un archivio della vita quotidiana nelle province italiane. I notiziari locali, nonostante i limiti strutturali e la scarsità delle risorse, sperimentano una vicinanza informativa basata sul rapporto diretto tra giornalista e pubblico. Le edizioni dei vecchi notiziari e le testimonianze di chi ha contribuito allo sviluppo dell’informazione in ambito locale aiutano a comprendere come il radicamento territoriale e la pluralità dei punti di vista siano tuttora preziosi, anche nell’attuale sistema informativo.

Percorso a cura di Myriam Mereu (Università degli Studi di Cagliari)