Black is beautiful: il Black Arts Movement, le sue donne, Sonia Sanchez

Greta Luciani

Nel 1968, Larry Neal – poeta, autore teatrale, critico e attivista politico – coniò l’espressione “Black Arts Movement”. La usò per indicare quell’esplosione di creatività afroamericana che, come un’onda d’urto, prese d’assalto la scena culturale statunitense. Per un decennio, dalla metà degli anni Sessanta alla metà dei Settanta, autori e autrici afroamericane diedero vita a una fioritura senza precedenti di opere politicizzate che cambiò per sempre il modo in cui i neri americani producono arte negli USA.

Nonostante la forte impronta maschile, il Black Arts Movement contò fra i suoi ranghi numerose artiste donne, che riuscirono a imprimervi il loro lascito grazie alla risolutezza delle proprie voci. Fra queste ragguardevoli donne, spicca Sonia Sanchez, una delle penne più ribelli e influenti del Black Arts Movement. A dispetto del suo tentativo di conciliare l’estetica del Black Power con una sensibilità femminile, Sanchez viene troppo di rado annoverata fra i nomi fondamentali della poesia femminista nera.

1. Il Black Arts Movement

2. Le donne e il Black Arts Movement

3. Sonia Sanchez

4. Fonti

1. Il Black Arts Movement

L’inizio simbolico del Black Arts Movement viene fatto coincidere con il 22 febbraio 1965, il giorno successivo all’assassinio di Malcolm X. In reazione a questo tragico evento, il poeta LeRoi Jones annunciò un cambio di vita radicale, che lo portò poco dopo a cambiare nome in Amiri Baraka. LeRoi/Baraka abbandonò la sua precedente attività poetica, che lo vedeva legato anche ad autori bianchi come Allen Ginsberg e Frank O’Hara; lasciò anche la sua residenza nella Lower East Side di New York per trasferirsi ad Harlem, all’epoca ancora considerata “la Mecca degli afroamericani” o “la rive gauche dei neri”. Proprio ad Harlem fondò il Black Arts Repertory Theatre/School, che divenne nucleo di produzione di poesia, opere teatrali, musica e arti visive.

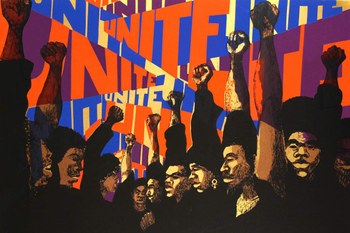

Il tumulto di innovazioni artistiche che associamo al nome di Black Arts Movement era connesso al coevo movimento politico del Black Power, tanto che, a corollario della sua nuova definizione, lo stesso Larry Neal aggiunse che si trattava della “sorella spirituale ed estetica del Black Power” (Neal, 1968:29). Il BAM (Black Arts Movement) si propose fin da subito come un movimento dal forte sapore ideologico che, tuttavia, era aperto a ogni posizione estetica e politica. Partendo da canti, slogan e rituali di call and response mutuati dalla tradizione del blues, la poesia del BAM voleva elettrizzare le masse e risvegliarne la coscienza politica.

A unire le sue varie anime era la convinzione condivisa della necessità di una trasformazione radicale della società statunitense – una trasformazione al contempo personale e sociale, che vedeva al centro la voce degli afroamericani. Il Black Arts Movement invitava i neri americani a prendere possesso della capacità di determinare se stessi e il proprio destino politico e culturale. Inoltre, idea diffusa nel movimento era quella di essere parte di una lotta internazionale contro ogni forma di colonialismo e razzismo. Nelle parole di Amiri Baraka, lo scopo del Black Arts Movement era creare un’arte, una letteratura che lottasse per la liberazione di ogni popolo con la stessa intensità mostrata da Malcolm X (Baraka, 1985:249).

Oltre a Malcolm X, all’origine della miscela di attivismo politico e ricerca di libertà espressiva alla base del Black Arts Movement, troviamo il sassofonista John Coltrane, anche lui scomparso prima che il BAM raggiungesse il massimo splendore. Alla fine degli anni Cinquanta, Coltrane aveva dato inizio alla sua carriera da solista, separandosi dal quintetto di Miles Davis, con cui era salito alla ribalta. Erano anni ricchi di fermento, gli stessi in cui la sentenza Brown v. Board of Education diede il via alla fine della segregazione razziale nelle scuole e in cui il Movimento per i diritti civili combatteva le sue battaglie più storiche. In questo contesto, Coltrane e Malcolm X furono individuati dal pubblico afroamericano come punti di riferimento per una nuova condotta sociale, che avrebbe portato a un’emancipazione dai canoni imposti dalla cultura bianca. È da questa tensione che prese forma la rivoluzione culturale che fiorì definitivamente grazie al Black Arts Movement.

Coltrane, in particolare, influenzò la poesia del Black Arts Movement grazie al suo jazz vibrante, basato su uno smantellamento delle fondamenta della musica bianca. Aderendo al cosiddetto free jazz, dimostrò che si poteva uscire dai canoni della musica occidentale e creare comunque opere di grande potere emotivo e bellezza. Tuttavia, la maggior parte del pubblico afroamericano aveva ancora gusti musicali legati alle tradizioni del blues, l’R&B, il gospel e il Motown. Questo limitò di molto l’influenza delle composizioni di Coltrane sul pubblico di massa – aspetto che, invece, il Black Arts Movement rese cardine del proprio progetto artistico.

L’estetica del Black Arts Movement ruotava intorno al concetto di Black Pride, l’orgoglio nero. Proprio come il suo fondatore simbolico, Amiri Baraka, decise di recidere la propria vita artistica e privata dalla comunità bianca pur di perpetuare l’ideale dell’emancipazione afroamericana, anche il Black Arts Movement promuoveva un’esistenza culturale separata per i neri, fondata sulla liberazione, ma anche sulla celebrazione della bellezza e della virtù dell’essere neri.

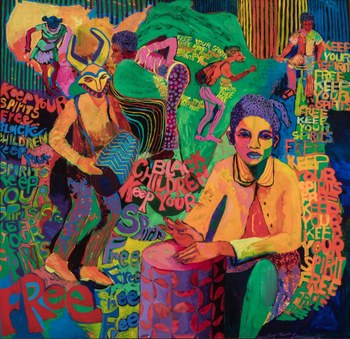

Gli artisti del movimento resero questo ideale un elemento fondante del loro linguaggio, integrando nella loro produzione artistica – specialmente quella poetico-letteraria – forme artistiche tipicamente afroamericane. Grazie al Black Arts Movement, le tradizioni musicali nere divennero sempre più fonte di ispirazione per l’espressione poetica. In particolare, venne recuperata la parlata vernacolare afroamericana, a lungo bandita da qualsiasi produzione letteraria – con la sola eccezione di Zora Neale Hurston, autrice dimenticata del Rinascimento di Harlem, riscoperta proprio negli anni Settanta. Il Black Arts Movement fece sì che, dopo decenni di oblio e vergogna, l’inglese nero vernacolare divenisse sempre più il simbolo di un’appartenenza a una contro-élite. E non solo: salì alla ribalta il folklore africano e venne messa in atto una sperimentazione radicale con suoni, ortografia e grammatica, nella musica come nella letteratura.

Un altro contributo seminale del Black Arts Movement fu l’enfasi sull’aspetto performativo dell’arte. Quest’ultima doveva porsi sempre in dialogo con il pubblico di massa e, per questo, doveva spingersi il più possibile nella direzione della performance dal vivo. Tali manifestazioni artistiche spesso univano poesia, teatro, musica, danza e arti visive. Fra queste, la poesia e il teatro erano le forme artistiche più popolari del movimento. La poesia, in particolare, si prestava meglio a una diffusione libera e capillare, grazie alla possibilità di pubblicare in riviste e giornali neri indipendenti e di diffondere volantini e manifesti. Per quanto riguarda le arti visive, il murales divenne il mezzo espressivo per antonomasia del Black Arts Movement, strumento di comunicazione pubblica e di riappropriazione dello spazio urbano.

Alla base di questo fermento artistico c’era la volontà di trovare una nuova forma di espressione che fosse puramente e fieramente nera, nelle sue radici come nel suo proliferare originale e innovativo. Era finalmente esplosa la volontà non solo di narrare la propria individualità, ma di farlo con una grammatica nera, che permettesse di raggiungere il successo secondo i propri termini. Solo così si sarebbe potuto rompere il tetto di cristallo della cultura statunitense, ancora appannaggio dell’establishment bianco. I membri del movimento si opponevano con forza a questo monopolio culturale, che giudicavano contaminato in ogni ambito dalla dottrina del suprematismo bianco. Questo antagonismo portò i membri del Black Arts Movement a uno scontro non solo con critici, studiosi e artisti bianchi, ma anche con alcuni intellettuali afroamericani che continuavano a inquadrare il proprio lavoro entro valori estetici universalistici e che, proprio per questo, venivano accettati dall’establishment bianco. Ci furono dibattiti accesi con gli ultimi esponenti del Rinascimento di Harlem, il primo grande movimento culturale nero, ma anche con autori successivi, come Ralph Ellison e James Baldwin.

Verso la fine degli anni Settanta, il movimento appariva ormai giunto al capolinea, anche per via di fratture interne. Lo scoppiettante e controverso Amiri Baraka ebbe un ulteriore riorientamento ideologico, aderendo con fervore al marxismo-leninismo e, di conseguenza, ripudiando ogni discorso sul razzismo, a favore di una lettura del mondo che passava solo attraverso la lente della lotta di classe. Eppure, nonostante un declino lento e inesorabile, il ricordo del Black Arts Movement rimase – e rimane – vivo. Mai prima di allora, nella storia degli Stati Uniti, un movimento culturale dal tono e dai presupposti così radicali era riuscito a raggiungere un pubblico tanto ampio.

Del Black Arts Movement rimane un lascito straordinario. Senza la rivoluzione del BAM non avremmo avuto espressioni artistiche come la scena rap o la slam poetry, né tutti i movimenti multiculturali sviluppatisi a partire dagli anni Ottanta. Ma, più di ogni altra cosa, ciò per cui il Black Arts Movement si è distinto è stato uno sforzo pionieristico a favore della libertà di espressione. Il successo del movimento ha agito da megafono per ogni voce unica, autentica e sfacciatamente originale, che non ha bisogno di assimilarsi a canoni prestabiliti per essere ascoltata dal grande pubblico. Il Black Arts Movement ha demolito ogni distinzione rimasta tra cultura alta e cultura popolare, introducendo l’idea che la prima può essere popolare nelle sue forme e nei suoi contenuti, e che, viceversa, la cultura popolare può essere socialmente impegnata.

2. Le donne e il Black Arts Movement

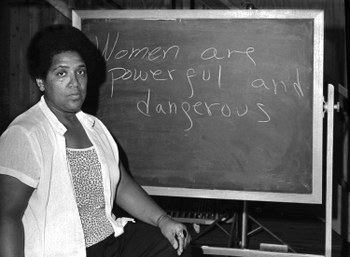

La forte vocazione politica portò il Black Arts Movement a essere percepito fin da subito come controverso e uno fra i più contestati nella storia statunitense. Per alcuni, lo zelo dogmatico dei suoi protagonisti sfociava addirittura in discorsi d’odio, non solo nei confronti dei bianchi: accuse di omofobia e antisemitismo raggiunsero il Black Arts Movement, ma una delle critiche più persistenti riguarda il ruolo delle donne all’interno del movimento stesso, percepito come troppo marginale.

Nonostante il Black Arts Movement sia stato presto denominato la “sorella del Black Power”, di sicuro l’immagine del movimento non è legata all’idea di sorellanza. Ancora oggi, molti lo percepiscono come sessista e, senza dubbio, non femminista. Il suo focus fu sempre centrato sulla liberazione dei neri in quanto collettività sociale, economica, politica e culturale. Eppure, ai suoi inizi, il Black Arts Movement era molto più aperto alla possibilità di una centralità femminile rispetto alla contemporanea società statunitense, di stampo fortemente sessista. Infatti, il BAM annoverava numerose artiste tra le sue fila. A partire da Nikki Giovanni, passando per Sonia Sanchez, Maya Angelou, Gwendolyn Brooks, Audre Lorde, June Jordan, Carolyn Rodgers e molte altre. Queste donne ricoprirono ruoli nevralgici nella creazione artistica e nella formazione di nuove istituzioni culturali, pensate come veri centri di fermento creativo.

Tuttavia, alla fine degli anni Sessanta qualcosa cambiò. Maulana Karenga propose un nuovo modello di chiara ispirazione nazionalista, basato su principi neo-africanisti: la filosofia Kawaida. I suoi seguaci vedevano le donne complementari all’uomo, ma non uguali. Il modello proposto da Karenga si espanse a macchia d’olio negli ambienti del fermento ideologico afroamericano, finendo per influenzare sia il Black Power che il Black Arts Movement. Di conseguenza, le concezioni patriarcali dell’arte e della cultura divennero sempre più popolari. Nello specifico, gli uomini del movimento erano soliti esaltare la mascolinità nera attraverso immagini come la penna, la pistola, il pene e il microfono. Attraverso questa reificazione del “potere nero”, si definiva l’identità maschile nera rivoluzionaria mediante un’equivalenza fra prestanza sessuale e potere politico. Una posizione che rispondeva all’idea secondo cui il capitalismo e il razzismo privavano l’uomo nero della sua virilità. All’interno di questo discorso si inquadrano anche le accuse di omofobia rivolte al movimento, in quanto in numerosi casi la mancanza di potere derivata dall’oppressione veniva associata a slur (insulti basati su stereotipi, ndr.) omofobi.

Va sottolineato, però, che la visione sessista caldeggiata da Karenga, per quanto diffusa, non divenne mai una posizione ufficiale del Black Arts Movement. Proprio per questo, le donne continuarono a ricoprire ruoli chiave e, anzi, le sue artiste rimasero fra le più apprezzate del movimento. Proprio queste autrici si opposero alla svolta machista, che ebbe come effetto collaterale l’ascesa di un femminismo Black Power e Black Arts.

La produzione poetica delle donne fu decisiva nel portare alla luce la complessità dello scenario statunitense degli anni Sessanta, ivi compresa la dinamica di potere e di genere interna alla comunità nera. Nei loro scritti si intrecciano critica razziale, sessuale e di genere, dando voce alla prospettiva femminile. Le poetesse nere esprimevano le loro opinioni a volte in maniera sottile – ma mai sottomessa –, con versi riflessivi e introspettivi; altre volte, assumevano un atteggiamento più diretto, tramite versi sovversivi e irriverenti. La critica ai discorsi sulla virilità nera rivoluzionaria era aperta, data anche la conseguente aspettativa che le donne si allineassero a questo ideale e silenziassero la propria voce. Criticavano il discorso machista dei loro colleghi opponendovi una prospettiva di sorellanza: supportavano, sì, la comunità nera come grande famiglia che lotta insieme contro la discriminazione, ma senza negarsi la possibilità di rispondere alle posizioni dei “fratelli” e di correggerle. Lo scopo era immaginare nuovi spazi creativi per le donne nere, attraverso la poesia.

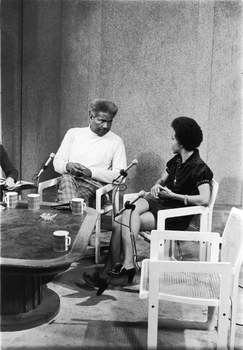

3. Sonia Sanchez

Nata Wilsonia Benita Driver nel 1934 a Birmingham, in Alabama, Sonia Sanchez è autrice di più di venti libri di poesia e prosa di vario genere. Cambiò nome in seguito al matrimonio di breve durata con Albert Sanchez, di cui decise di mantenere il cognome anche dopo il divorzio. Sonia Sanchez fa parte di quel collettivo di donne che hanno cercato di conciliare nei propri discorsi la missione emancipatoria del Black Arts Movement con la liberazione femminile. Nelle sue opere poetiche degli anni del BAM è rintracciabile un proto-femminismo o un pre-femminismo nero: le sue riflessioni si inseriscono nell’ambito della seconda ondata femminista, in un momento storico in cui anche il femminismo nero stava pian piano prendendo forma.

Tuttavia, la sua adesione senza mezzi termini alla propaganda del Black Power fa sì che Sonia Sanchez venga spesso messa in secondo piano rispetto alla poesia femminista nera successiva. Eppure, nelle poesie di Sanchez emerge un costante conflitto tra la vocazione di rimanere fedele ai dettami dell’empowerment nero e la necessità di esprimere la sua soggettività femminile. Questa lotta è evidente non solo nei soggetti delle sue poesie, ma anche nella forma poetica e nell’uso della lingua.

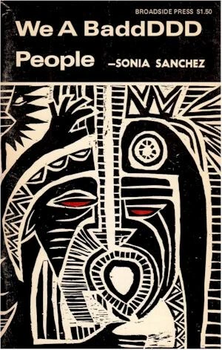

La sua seconda raccolta di poesie, We a BaddDDD People (1970), si inscrive a pieno nello statuto politico del Black Arts Movement: invita a un sovvertimento degli interessi politici ed economici bianchi, usando un inglese nero vernacolare e sperimentale, che si staglia sulla pagina abbracciando una tipografia non convenzionale. Tuttavia, la voce comunitaria di We a BaddDDD People si fa portatrice di una rivoluzione che assume caratteri diversi. Infatti, slega le immagini di prepotenza fisica dal concetto di rivoluzione, per dare spazio a riflessioni su cosa possa far seguito al rovesciamento del potere bianco.

Sanchez posiziona il corpo femminile nero al centro della sua poetica, sfidando l’idea fissa ed essenzialista della donna nera promossa dal Black Power. La rivoluzione del Black Arts Movement era concepita come una battaglia che spettava combattere ai potenti uomini neri, grazie anche al contributo implicito della sottomissione femminile. Viene da sé, quindi, che il costrutto patriarcale vigente nella società bianca non era oggetto di cambiamento. Sanchez usa le stesse immagini della retorica rivoluzionaria del Black Arts Movement, ma vi aggiunge un ulteriore livello di lettura: non rifiuta il Black Power, ma vi include la prospettiva femminile e mette in dubbio l’equazione fra rivoluzione e dominazione maschile.

Lo slancio femminista di Sanchez è evidente già dalla prima pagina della raccolta poetica: una dedica a tutte le donne nere, “regine dell’universo” (Sanchez, 1970:5), seguita da una lista di nomi. Il messaggio è rivolto a una comunità ben più ampia del solo Black Arts Movement e, in particolare, Sanchez vuole parlare a tutte le donne. Nel loro corpo si verifica, più che in ogni altro, l’intersezione di molteplici identità: donna, nera, attivista, artista. Di fatto, Sanchez dimostra che la sua poesia contiene già i germogli di quel pensiero femminista nero che verrà poi articolato, fra le altre, da personalità come Alice Walker, Audre Lorde, Angela Davis e bell hooks.

Tale crocevia di identità nere differenti è particolarmente evidente nella poesia “blk / rhetoric”, dove nell’uso anticonformistico del linguaggio si incrociano istanze di Black Power e femminismo. La poesia richiama l’immagine rivoluzionaria del leader, ma mette in dubbio la retorica stessa del movimento. L’idea cardine del Black Arts Movement, il “black is beautiful” (nero è bello, ndr.), non viene rifiutata, ma Sanchez sottolinea che porre solo la rivoluzione materiale al centro di tutti gli sforzi limita le potenzialità del sovvertimento. La vera rivoluzione - ci dice Sanchez - deve portare a una nuova coscienza nera. Invita alla riflessione, chiedendosi chi sarà a prendere lo slogan “black is beautiful” per trasformarlo in qualcosa di più. In “blk / rhetoric”, Sanchez lancia un SOS: occorre dare ai giovani neri nuovi eroi, un nuovo linguaggio, non una versione nera della stessa mentalità bianca. Il riferimento all’SOS è a sua volta un atto di sfida e resistenza alla retorica machista del movimento, in quanto richiamo diretto a una poesia di Amiri Baraka, intitolata proprio “SOS”. Così facendo, da donna e poetessa, Sanchez si pone sullo stesso piano di una delle voci maschili più rappresentative del Black Arts Movement.

Uno degli obiettivi di Sanchez in tutta la raccolta We a BaddDDD People è invitare alla creazione di un rivoluzionario capace non solo di combattere e sconfiggere la supremazia bianca, ma anche di amare e di rivoluzionare i ruoli di genere all’interno della stessa comunità nera. Una rivoluzione “fo real” (Sanchez, 1970:63), per davvero, passa attraverso i bambini, a cui va insegnato ad amare se stessi. In questo senso “black is beautiful” diventa uno slogan prima di tutto autoriflessivo, che allarga il ruolo di nutrice della donna a ogni membro delle nuove generazioni. Che la propaganda si faccia voce degli ideali di amore e guarigione, non di violenza.

4. Fonti

Bracey, John H., Sanchez, Sonia, Smethurst, James Edward, eds., SOS-calling all Black people: a Black Arts Movement Reader, University of Massachusetts Press, 2014.

Collins, Lisa Gail., Crawford, Margo Natalie, New Thoughts on the Black Arts Movement, Rutgers University Press, 2006.

Frost, Elizabeth A., “a fo / real / revolu/shun: Sonia Sanchez and the Black Arts Movement”, in The Feminist Avant-Garde in American Poetry, University of Iowa Press, 2005.

Sanchez, Sonia, We a BaddDDD People, Broadside Press, 1970.

Amiri Baraka, su The Poetry Foundation (data di ultima consultazione: 26/07/2025).

Baraka, Amiri, “The Wailer”, su jstor.org (data di ultima consultazione: 07/08/2025).

Neal, Larry, “The Black Arts Movement”, su jstor.org (data di ultima consultazione: 07/08/2025).

Sonia Sanchez, su The Poetry Foundation (data di ultima consultazione: 30/07/2025).

The Black Arts Movement, su The Poetry Foundation (data di ultima consultazione: 26/07/2025).

Foto

Foto 1 da Jornal da Unesp

Foto 2 da The Republic

Foto 3 da Crystal Bridges

Foto 4 da National Museum of African American History & Culture

Foto 5 da ThoughtCo.

Foto 6 da Wikipedia

Foto 7 da New York Public Library