Personaggi

Almanacco del Resto del Carlino 1930', Bologna

Arpinati Leandro

(1892-1945)

Arpinati viene considerato come una delle figure più influenti del fascismo bolognese e fondatore del secondo Fascio di combattimento di Bologna nel 1920. Leandro iniziò la sua militanza tra i socialisti e poi tra gli anarchici interventisti. Dopo lo scoppio della prima guerra mondiale, Arpinati divenne ferroviere elettricista e le sue posizioni gli permisero di avvicinarsi a Mussolini. Dopo aver fondato il Fascio di Combattimento di Bologna, divenne uno dei principali organizzatori delle brutali spedizioni punitive fasciste contro il movimento operaio in Emilia. Dopo la vittoria del fascismo divenne uno dei maggiori esponenti del Pnf e dello sport italiano. Arpinati fu presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio dal 1926 al 1932, della Federazione di Atletica Leggera dal 1927 al 1929 e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano dal 1931 al 1933. Inoltre, l’Arpinati si considera come l’artefice principale della costruzione del complesso sportivo del Littorale inaugurato nel 1926. Tuttavia, per via di continui dissidi con Mussolini e per il forte contrasto con Achille Starace, segretario del Pnf, Arpinati fu costretto a dimettersi dai suoi incarichi. Nella notte tra il 26 e 27 luglio del 1924 fu arrestato e trasferito in isolamento a Lipari per 5 anni di confinamento. Tuttavia, dopo due anni fu autorizzato a trasferirsi nella sua tenuti di Malacappa, nei pressi di Bologna. Arpinati fu un personaggio controverso che rifiutò di aderire alla Repubblica sociale italiana per via dei suoi contatti con gli ambienti della Resistenza e dell’antifascismo bolognese. Il 22 aprile del 1945, dopo la liberazione di Bologna, Arpinati fu assassinato da un gruppo di partigiani.

Bibliografia

- Edoardo Savino, La nazione operante. Profili e figure, Milano, Esercizio Stampa Periodica, 1928.

- Edoardo Savino, La nazione operante. Profili e figure, Milano, Vicolo Pattari, 5, 1934, p. 377.

- Arpinati Leandro, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, v. 4, 1962, pp. 297-299.

- Agostino Iraci, Arpinati, l'oppositore di Mussolini, Roma, Bulzoni, 1970.

- Marco Missori, Gerarchie e statuti del Pnf Gran consiglio, Direttorio nazionale, Federazioni provinciali: quadri e biografie, Roma, Bonacci, 1986, p. 162.

- Pier Paolo D'Attore, Il fascismo di Arpinati e Grandi, in Storia illustrata di Bologna, a cura di Walter Tega, Milano, Nuova editoriale, 1990, v. IV, pp. 181-200,

- Pier Paolo D'Attore, Bologna "imperiale", in Storia illustrata di Bologna, a cura di Walter Tega, Milano, Nuova editoriale, 1990, v. IV, pp. 201-220.

- Mauro Grimaldi, Leandro Arpinati: un anarchico alla corte di Mussolini, Roma: Società Stampa Sportiva, [1999]

- Brunella Dalla Casa, Attentato al duce: le molte storie del caso Zamboni, Bologna, Il mulino, 2000.

- Stefano Pivato, Arpinati Leandro, in Dizionario del fascismo, a cura di Victoria de Grazia e Sergio Luzzatto, Torino, Giulio Einaudi, 2002, v. 1, pp. 103-104.

- Nazario Sauro Onofri, Il triangolo rosso. La guerra di liberazione e la sconfitta del fascismo 1943-1947, Roma, Sapere 2000, 2007.

- Brunella Dalla Casa, Squadrista, podesta, sottosegretario agli interni: la carriera esemplare di Leandro Arpinati tra intransigenza e normalizzazione. In Fascismo e antifascismo nella valle padana, a cura dell'Istituto mantovano di storia contemporanea, Bologna, CLUEB, 2007, p. 401-426.

- Brunella dalla Casa, Leandro Arpinati. Un fascista anomalo, Bologna. Il Mulino, 2013

Baumann,Biblioteca sportiva CONI Emilia-romagna

Emilio Baumann

(1843-1916)

Emilio Baumann, nato a Canonica D’Adda nel 1843, dopo aver osservato i grandi maestri della ginnastica europea della scuola tedesca, cerco di introdurre la ginnastica come mezzo di educazione all’interno delle scuole, proprio come si osserverà in Inghilterra con Thomas Arnold. Baumann nel 1866 pubblicò il primo manuale di Ginnastica per le scuole elementari, mentre nel 1910 pubblico la sua opera principale Ginnastica e Scienza, sottolineando il valore e l’importanza della ginnastica e dell’educazione fisica, distinguendo la pratica sportiva dallo sport.

Emilio Baumann può essere considerato come un precursore del movimento educativo sportivo europeo. Nel 1861 frequentò il primo corso magistrale di ginnastica tenuto a Torino da Rodolfo Oberdann, il padre fondatore della ginnastica e dello sport organizzato in Italia.

Baumann, dopo aver ottenuto il diploma, fu assunto dal Comune di Bologna come maestro di prima elementare e successivamente come insegnante di ginnastica nel Ginnasio e nella scuola tecnica comunale. Nel 1864 si iscrisse alla facoltà di medicina dell’Università di Bologna, dove si laureò nel 1970 con la tesi dal titolo “La Ginnastica nei suoi rapporti con la medicina e l’igiene”. Baumann nel 1868 fu tra i fondatori della Federazione delle Società Ginnastiche Italiane, e nel 1871 diede l’impulso per la nascita e costituzione della Società Sezionale di Ginnastica a Bologna, che successivamente si trasformerà nella SEF Virtus Bologna.

Nel 1872 Baumann, attraverso l’adozione dell’insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari, si scontrò con il suo maestro Oberdann in relazione alla pratica della ginnastica senza scopi militari.

Durante questo periodo nacquero due scuole di pensiero differenti: la scuola torinese da un lato, rappresentata da Oberdann che si inspirava alla scuola tedesca che considerava la preparazione ginnastica come uno strumento di preparazione dei giovani per la pratica militare. Fondata sulla robustezza e la disciplina rigida. Mentre, dall’altro lato, prese forma la scuola bolognese di Baumann che cercava di introdurre la ginnastica tra i banchi di scuola come potente mezzo educativo. Pertanto, nel 1877, il seguito alla creazione di due scuole di pensiero, Baumann fondò la Scuola Magistrale di Ginnastica, all’interno della Società Ginnastica Virtus di Bologna. Nel 1884 divenne direttore della Scuola normale di Ginnastica di Roma. Mentre, nel 1881, insieme a Costantino Reyer e F.G. Valle, fondò il Corpo dei Pompieri Volontari, la Federazione dei Pompieri Italiani e la Società di Pronto Soccorso.

A Baumann si deve anche l’invenzione e la successiva introduzione di attrezzi come: l’asse d’equilibrio, gli appoggi, i ceppi, le clavette, lo stadio ginnastico, l’autopede, differenti tipi di saltometro, lo spirometro, il tavolo ginnastico.

Bibliografia:

- A. Baratti, R. Lemmi Gigli, Il mito della V nera, Poligrafici L. Parma, 1972, pp. 31-34

- C. Evangelisti, Il Club Atletico Bologna. 65 anni di cronaca e gloria sportiva, s.l., s.e., 2013, p. 6

- Emilio Baumann, in «Il Ginnasta», 1917, n. 10, p. 157

- F. Cristofori, Bologna. Immagini e vita tra Ottocento e Novecento, Bologna, Alfa, stampa 1978, p. 248

- G. Bonetta, Corpo e nazione. L'educazione ginnastica, igienica e sessuale nell'Italia liberale, Milano, Angeli, 1990, pp. 81, 87, 95, 97-99, 107-109 e passim

- M. D'Ascenzo, La scuola elementare nell'età liberale. Il caso Bologna, 1859-1911, Bologna, Clueb, 1997, pp. 147-148

- M. Di Donato, Storia dell'educazione fisica: indirizzi fondamentali, Roma, Studium, 1998, pp. 174-189, 195-196 e 201; N.S. Barbieri, Dalla ginnastica antica allo sport contemporaneo. Lineamenti di storia dell'educazione fisica, Padova, Cluep, 2002, pp. 240-247; A. Magnanini, Il corpo tra ginnastica e igiene. Aspetti dell'educazione popolare nell'Italia di fine Ottocento, Roma, Aracne, 2005, p. 149; M. D'Ascenzo, Alle origini delle attività sportive nella scuola italiana: la ginnastica «razionale» di Emilio Baumann (1860-1884), in R. Farné (ed.), Sport e infanzia. Un'esperienza formativa tra gioco e impegno, Milano, Angeli, 2010, pp. 194-215.

- O. Righi, Dall'asilo alla scuola dell'infanzia. Bologna 1840-1970. 130 anni di storia, Bologna, Cappelli, 1979, p. 38

- P. Ferrara, L'Italia in Palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, Roma, La Meridiana, 1992, pp. 38, 87-94 e 101-109

- T. Lauro, Virtus. Cinquant'anni di basket, Milano, Forte, 1984, p. 7

Amedeo_Biavati_solocalcio.com

Amedeo Biavati

(1915-1979)

Amedeo Biavati è stato un calciatore ed allenatore italiano con il ruolo di centrocampista. Con la nazionale italiana si laurea campione del Mondo nel 1938. Amedeo era noto in Europa e nel mondo per il suo “passo doppio”. All’epoca i colpi segreti della nazionale azzurra erano due: il “passo doppio” di Biavati e la rovesciata di Piola. Amedeo Biavati era cresciuto nel Bologna per poi andare a giocare nelle file del Catania all’età di diciannove anni. Con il Bologna vinse tre scudetti, nel 1936, 1937 e 1939, e il Torneo dell’Esposizione di Parigi 1937. Mentre, in azzurro esordì ai Mondiali, contro la Francia, collezionò 18 presenze con 8 reti e il titolo iridato. Al termine della sua carriera sportiva lasciò definitivamente Bologna, cui sarebbe tornato solo dopo un lungo e sfortunato periodo come giocatore-allenatore per favorire la crescita dei giovani del vivaio.

Amedeo morì il 23 aprile 1979, dopo tre mesi di malattia.

Di Amedeo rimane soltanto un movimento elegante e di una bellezza stupefacente che tantissimi calciatori, negli anni, hanno ripreso e fatto loro.

Bibliografia

- Il secolo rossoblu. L'enciclopedia e la storia dei cento anni di Carlo Felice Chiesa e Lamberto Bertozzi, Carlo caliceti, Gianfranco Civolani, Minerva Edizioni, Bologna, 2009.

- Carlo F. Chiesa, Il secolo azzurro, Bologna, Minerva, 2010.

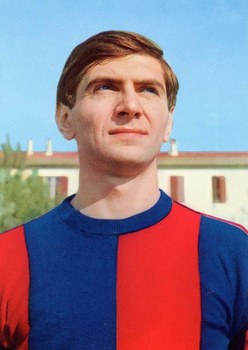

Giacomo Bulgarelli (Medicina (BO), 1940 - Bologna, 2009). Courtesy Collezione storica sportiva Lamberto Bertozzi

Giacomo Bulgarelli

(1940-2009)

Giacomo Bulgarelli nasce nel 1940 a Portonovo, nella bassa bolognese e sin dall’adolescenza indossa la maglia del Bologna Calcio. Un campione ungherese, Istvan Mike, lo nota giocare a pallone con gli amici nel cortile di casa e lo segnala al tecnico delle giovanili, il vecchio Gyula Lelovich. Quando compie 14 anni, Giacomo Bulgarelli entra ufficialmente nel Bologna; ne uscirà solo dopo aver lasciato il segno indelebile di una classe purissima. Bulgarelli viene definito come il miglior centrocampista italiano della sua generazione, capace di abbinare la corsa al tiro in considerazione del gioco. Fulvio Bernardini lo trasforma in regista, a dirigere le serpentine di Marino Perani, ed insieme al magistero di Romano Fogli e le invenzioni di Helmut Haller il Bologna sale a giocare “in Paradiso” verso il settimo scudetto, nel 1964. La città di Bologna lo ama, anche se non gli risparmia i fischi quando lo crede in combutta con Haller per “boicottare” Harald Nielsen. Giacomino, come veniva chiamato dai bolognesi, sin dal primo scudetto del 1964 diventa simbolo di Bologna e dei bolognesi. Non lascerà mai la maglia del Bologna Calcio con cui vincerà due Coppe Italia (1969-70; 1973-74) ed una Coppa di Lega Italo-Inglese (1970-71). Il Milan in compenso non cessa di provare a portarlo a Milano, a costruire con Gianni Rivera una coppia di interni da sogno. Bulgarelli invecchia con i rosso blu e mette insieme 392 partite di campionato e 43 go. Al termine della sua carriera, sarà per un breve tempo dirigente sportivo, prima di passare dietro i microfoni della televisione. Muore il 12 febbraio 2009 e Bologna si scopre orfana del suo più grande campione del dopoguerra. Le imponenti esequie svoltesi in San Pietro testimoniano l’amore della città che non dimenticherà mai uno dei suoi figli. Dopo la sua morta, il Bologna Calcio rinominerà la curva in onore del suo grande idolo. Giacomino riposa nel Cortile del Cinerario della Certosa di Bologna.

Bibliografia:

- Il secolo rossoblu. L'enciclopedia e la storia dei cento anni di Carlo Felice Chiesa e Lamberto Bertozzi, Carlo caliceti, Gianfranco Civolani, Minerva Edizioni, Bologna, 2009.

- Onorevole Giacomino, vita e successi di Giacomo Bulgarelli” (di G. Civolani, Minerva Edizioni, 2010).

- Angeli e diavoli rossoblù, il Bologna nei racconti dei suoi campioni” (di F. Calzia e F. Caremani, Bradipo Libri, 2003).

- Bologna, un secolo d’amore” (di G. Marchesini, Gianni Marchesini Editore, 2009).

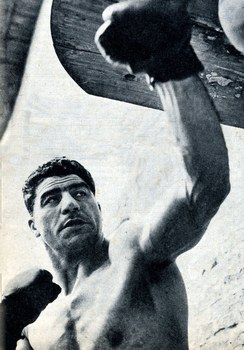

Francescocavicchi_Radiocorriere giugno 1963

Francesco Cavicchi

(1928-2018)

Francesco Cavicchi, noto come Franco, è stato un pugile italiano e campione europeo dei pesi massimi. Dopo aver vinto il campionato italiano dilettanti dei pesi massimi a Trieste nel 1952, nel 1954 conquistò il titolo italiano dei professionisti a Bologna.

Nel giugno del 1955 Cavicchi all’interno dello stadio di Bologna svolgerà un memorabile incontro di pugilato di pesi massimi contro il campione tedesco Heinz Neuhaus. Il traguardo raggiunto da Cavicchi fu raggiunto solaemnte da Erminio Spalla nel 1924 e Primo Carnera nel 1933.

Il Gigante di Pieve di Centro vince l’incontro ai punti e si laurea campione europei dei pesi massimi. All’incontro assistono oltre 66.000 spettatori, un record assoluto per un incontro di boxe.

Dopo la grande impresa di Franco, il giornalista sportivo Nat Fleischer, fondatore della rivista "The Ring", includerà Cavicchi nella classifica dei primi dieci pesi massimi al mondo. Classifica dominata dal grande Rocky Marciano.

Bibliografia

- 1901-2011 Società Ginnastica Educativa Sempre Avanti!, a cura di Franco Vannini e Gilberto Veronesi, Bologna, Camera Chiara, 2011, pp. 54-55, 60, 63, 65, 69

- 1901-1981: Società Ginnastica Educativa, Sempre Avanti, Bologna, Edizioni Arci, 1981, pp. 4-8

- Il Club Atletico Bologna. 65 anni di cronaca e gloria sportiva, testi e ricerca storica a cura di Claudio Evangelisti, s.l., s.e., 2013, p. 6

- Bruno Di Monte, Era Uisp da cent'anni. Prima dell'Associazione delle sport per tutti in Emilia Romagna dall'Ottocento alla sua fondazione, Bologna, Edizioni di Area Uisp, 2002, p. 93 sgg.

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, p. 136

- Giuseppe Quercioli, Storia degli olimpionici e degli olimpici bolognesi. Londra 1908-Barcellona 1992, Bologna, Masetti, 1993, pp. 9-11 (A. Tunesi)

- Giuseppe Quercioli, Storia del pugilato bolognese. Dagli albori ai nostri giorni, Lugo, Walberti, stampa 1994, p. 28 sgg.

- Filippo Raffaelli, I segreti di Bologna, Bologna, Poligrafici, 1992, p. 96

- Le strade di Bologna. Una guida alfabetica alla storia, ai segreti, all'arte, al folclore (ecc.), a cura di Fabio e Filippo Raffaelli e Athos Vianelli, Roma, Newton periodici, 1988-1989, vol. 2., pp. 445-447

Checcoli_FISE

Mauro Checcoli

(1943)

Mauro Checcoli è un cavaliere della Repubblica Italiana e vincitore di due medaglie d’oro nell’equitazione ai Giochi Olimpici di Tokyo del 1964. Nel 1972 si laurea in Ingegneria civile presso l’Università degli studi di Bologna e diventerà ricercatore presso l’Istituto della facoltà di Ingegneria dal 1972 al 1983.

Checcoli inizia a praticare equitazione sin dall’età di 11 anni, presso il G.E.S.E. (Gruppo Emiliano Sport Equestri) di via della Battaglia. Durante l’adolescenza Mauro praticherò scherma, atletica e pallacanestro. Tuttavia, a diciannove anni verrà selezionato per la squadra nazionale di Concorso Completo e sotto la guida del Marchese Mangilli parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo del 1964 su Surbean vincendo la medaglia d’oro individuale e, con Paolo Angioni, Giuseppe ravano e Alessandro Argenton, anche la competizione a squadre.

Nel 1966 Mauro otterrà il campionato italiano e parteciperà anche all’edizione di Messico 1968 e Los Angeles 1984. Checcoli è l'unico atleta bolognese a vincere due ori nella stessa Olimpiade, assieme a Giuseppe Domenichelli. Oltre la sua carriera sportiva e professionale, Checcoli sarà presidente del CONI provinciale di Bologna dal 1978 al 1988 e membro del Consiglio Nazionale del CONI. Durante la sua lunga carriera da dirigente sarà Presidente della federazione Italiana Sport Equestri dal 1988 al 1996.

Bibliografia

- Franco Cervellati, Due torri e cinque cerchi. Bologna olimpica, Bologna, Millennium, stampa 1999, pp. 85-88 (G. Calanchini), 103-113, 137-139

- Olga Cicognani, Bologna olimpica. Biografie di atleti olimpici e paralimpici sotto le due torri da Londra 1908 a oggi, Bologna, Minerva, 2016, pp. 87-88

- Alberto Bortolotti, Gianpaolo Calanchini. Scaramouche, in: Gianfranco Civolani, Alberto Bortolotti, I cavalieri della V nera. I 125 anni della SEF Virtus attraverso i suoi campioni, Bologna, Nuova Tempi Stretti, 1996, pp. 38-40

- Roberto Condio, I cinque cerchi. Storia degli ori olimpici italiani, Milano, Baldini & Castoldi, 2016, pp. 194-195, 200-204, 442, 452

- Tiziano Costa, Bologna '900. Vita di un secolo, 2. ed., Bologna, Costa, 2008, p. 169

- Giorgio Di Primio, Nitrito d'oro, in: 10 anni di sport a Bologna, a cura del Panathlon Bologna, Villanova di Castenaso, Renografica, 1967, p. 38 (M. Checcoli)

- Giorgio Maioli, Sparare M x 8, in: 10 anni di sport a Bologna ... cit., pp.115-117 (E. Mattarelli)

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, pp. 469-471

- Il mito della V nera 2, 1971-1994, a cura di Anonimo bolognese, Bologna, Renografica, stampa 1994, pp. 26-27

- Giuseppe Quercioli, Storia degli olimpionici e degli olimpici bolognesi: Londra 1908 - Barcellona 1992, Bologna, Masetti, 1993, pp. 151-152, 177-182

- Marco Tarozzi, La voce del campione. 25 storie di sport e passione all'ombra delle 2 torri, Bologna, Minerva, 2008, pp. 22-25 (M Checcoli)

- Luigi Vespignani, Una spada d'oro, in: 10 anni di sport a Bologna ... cit., pp. 93-95 (G. Calanchini)

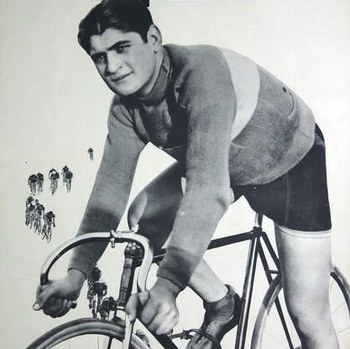

Marco_Cimatti_Lo sport illustrato n.18, 1937

Marco Cimatti

(1913-1982)

Marco Cimatti è stato un ciclista su strada e imprenditore italiana dell’omonima fabbrica di biciclette e ciclomotori. Da dilettante nel 1932, appena diciannovenne, ottenne la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre ai Giochi Olimpici di Los Angeles. Il quartetto olimpico era composto da Paolo Pedretti, Nino Borsari e Alberto Ghilardi. Nel 1934, prima di trasferirsi a Parigi, vinse il giro dell’Emilia. Cimatti in Francia passò tra gli indipendenti e si distinse come pistard e come velocista. Nel 1935 vinse la Parigi-Evreux e nelle stagioni seguenti vinse quattro tappe del Giro d’Italia con la squadra degli italiani all’Estero.

Parallelamente alla carriera sportiva, Cimatti nel 1927 fondò con la moglie la fabbrica di biciclette Cimatti e dal 1950 iniziò a produrre ciclomotori. La Cimatti negli anni 50’ si convertì in una casa motociclistica affermata su tutto il territorio europeo.

Bibliografia

- Giorgio Astorri, Olimpionici bolognesi del passato, in Garibaldini e partigiani. Almanacco bolognese 1960, a cura di Luigi Arbizzani, Bologna, Galileo, 1960, p. 330

- Franco Cervellati, Due torri e cinque cerchi. Bologna olimpica, Bologna, Millennium, stampa 1999, pp. 45-49

- Olga Cicognani, Bologna olimpica. Biografie di atleti olimpici e paralimpici sotto le due torri da Londra 1908 a oggi, Bologna, Minerva, 2016, p. 53

- Roberto Condio, I cinque cerchi. Storia degli ori olimpici italiani, Milano, Baldini & Castoldi, 2016, pp. 77-78, 442

- Carlo Fontanelli, Giampiero Petrucci, Novant'anni di corsa. La storia del giro dell'Emilia. In bici a S. Petronio, 1909-2006, ordini d'arrivo, cronache, protagonisti, Empoli, Geo Edizioni, stampa 2007, p. 6

- Giorgio Pedrocco, Bologna industriale, in: Storia di Bologna, a cura di Renato Zangheri, Bologna, Bononia University Press, 2013, vol. 4., tomo 2., Bologna in età contemporanea 1915-2000, a cura di Angelo Varni, p. 1094

- Marco Poli, Bologna com'era, Argelato, Minerva, 2020, p. 59

- Marco Poli, Cose d'altri tempi 3. Frammenti di storia bolognese, Bologna, Minerva, 2013, p. 117

- Giuseppe Quercioli, Storia degli olimpionici e degli olimpici bolognesi: Londra 1908 - Barcellona 1992, Bologna, Masetti, 1993, pp. 37-38, 63-73

- Romano Stagni, Tutto il ciclismo di Bologna dall'epoca dei pionieri ad oggi, Bologna, Costa, 2014, pp. 26-27

Renato Dall'Ara (Reggio Emilia, 1892 - Milano, 1964)Museo del Risorgimento di Bologna | Museo della Certosa

Renato Dall’Ara

(1892 - 1964)

Renato Dall'ara nel 1934 sceglie quasi per caso di occuparsi del Bologna Calcio quando, tramontata la stella di Leandro Arpinati. Il 26 gennaio 1934 Renzo Lodi scioglie la “Bologna sportiva” e Gianni Bonaveri, uomo di Arpinati, lascia il Bologna Calcio nelle mani di un commissario straordinario che si chiama, appunto, Renato Dall’Ara. Emiliano doc ed industriale della maglieria. Dall’Ara subentrò ad Arpitani come commissario straordinario e si trasformò in una figura di spicco dello sport bolognese. Renato è conosciuto per costringere i giocatori a trattative estenuanti per i reingaggi annuali. Come spiega Bruno Roghi negli anni Cinquanta: «È il presidente a vita del Bologna e il resto è noto. Questo “resto” sta nella notoria equivalenza che esiste tra la larghezza ridanciana delle sue inesauribili facezie e la ristrettezza punto ridanciana del collo della sua borsa. Dall’Ara è attaccato al bilancio come la puntina da disegno al foglio del geometra e questo paragone è assai più onorevole dell’altro, volgarmente mormorato dai maligni secondo il quale Dall’Ara è attaccato al bilancio come il pidocchio al materasso. La verità è che il giocondo e curvilineo cocchiere della diligenza felsinea è tra i pochissimi presidenti di società calcistiche che considerano lo sperpero come il malanno più grave che affligge l’ambiente nazionale dei calciatori, in notevole misura provocandone l’abbassamento di tono in chiave di moralità».

Si innamora di Harald Nielsen e di Helmut Haller in anticipo su tutti, comprende anche la grandezza di Fulvio Bernardini. Tuttavia, dopo una lite furibonda nella sede milanese della Lega Calcio con Angelo Moratti sull’entità dei premi-partita per lo spareggio gli ferma il cuore.

Quattro giorni dopo la sua morte, il Bologna trionfa all’’Olimpico nello spareggio-scudetto senza la presenza del suo grande presidente. Durante la sua gestione il Bologna divenne una squadra rispettata e vinse cinque scudetti, una Coppa Media Europa, Il torneo dell’Esposizione di Parigi, una Mitropa Cup ed una Coppa Alta Italia. Nel trentennale della morte, gli verrà intitolato lo stadio Comunale.

Bibliografia:

- Il secolo rossoblu. L'enciclopedia e la storia dei cento anni di Carlo Felice Chiesa e Lamberto Bertozzi, Carlo caliceti, Gianfranco Civolani, Minerva Edizioni, Bologna, 2009.

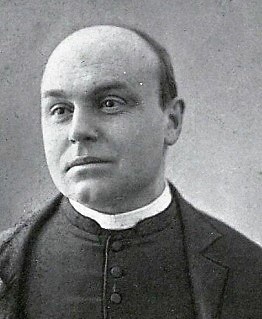

Fortitudo società sportiva. Ritratto di Don Raffaele Mariotti (1867 - 1920). Collezioni Fondazione CaRisBo, Fondo Brighetti.

Raffaele Mariotti

(1865 – 1920)

Don Mariotti nacque a Bologna nel 1867 e nel 1887 svolse l’attività di Cappellano della chiesa di Santa Maria Maddalena per occuparsi dei giovani che dopo il lavoro cercavano un passatempo e un’area di riparo. Desideroso di porre rimedio al disagio che minacciava la pace e l’ordine della società in quel periodo, Don Mariotti maturò il progetto di dare un riparo morale oltre che fisico, ai tanti giovani che dopo il lavoro cercavano un po’ di sollievo e di passatempo. Pertanto, nel 1890 Don Mariotti in via Zamboni concepì un Ricreatorio dove i ragazzi potevano riunirsi e svolgere della attività ludiche. La sua idea ebbe subito successo dato che negli anni i ricreatori si moltiplicarono. Nel 1902 venne acquistato il Ricreatorio di San Felice che diventerà la prima sede della Società Ginnastica Fortitudo. Il sacerdote viene considerato come uno dei massimi promotori dell’attività sportiva e ricreativa a Bologna.

Nel 1902 venne infatti acquistato il Ricreatorio di Via San Felice che per la sua posizione e l’ampia area cortilizia divenne ben presto la sede della Direzione Generale dell’Opera dei Ricreatori. Don Mariotti nel maggio del 1901 fu testimone del V° Concorso Ginnastico Federale, assieme ad un gruppo dei suoi giovani, di quell’evento e seppe coglierne tutte le implicazioni sul piano della spettacolarità e della capacità attrattiva propria di quel genere di dimostrazioni, al punto che già qualche mese dopo, il 3 ottobre 1901, in seno all’Opera dei Ricreatori e da subito affidata alla Reale Federazione Ginnastica d’Italia, venne istituita la Società Ginnastica Fortitudo.

Il sacerdote si spense nel 1920. Riposa nella Sala 1 del Recinto Monaci e Cappuccini della Certosa di Bologna. L'epigrafe recita: "Al Cav. Raffaele Mariotti, generoso apostolo ai giovani, fondatore dei ricreatori maschili popolari cattolici e della Società Ginnastica "Fortitudo". Ammiratori e discepoli sempre memori dell'opera sua, con affettuosa gratitudine diedero il tributo e l'onore di questo sepolcro. N. MDCCCLX - M. MCMXX"

Bibliografia:

- 1901-2011 Società Ginnastica Educativa Sempre Avanti!, a cura di Franco Vannini e Gilberto Veronesi, Bologna, Camera Chiara, 2011, p. 63

- Bologna nelle sue cartoline, a cura di Antonio Brighetti, Franco Monteverde, Cuneo, L'arciere, 1986, v. 1.: Storia e cronaca locale, p. 37 (ill.)

- Cento anni di Fortitudo, 1901-2001, Bologna, Fortitudo, 2001, pp. 30-33, 70-78

- Il Club Atletico Bologna. 65 anni di cronaca e gloria sportiva, testi e ricerca storica a cura di Claudio Evangelisti, s.l., s.e., 2013, p. 6

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, p. 143

- Antonio Scotta, Giacomo Della Chiesa arcivescovo di Bologna, 1908-1914. L'ottimo noviziato episcopale di papa Benedetto XV, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, p. 327

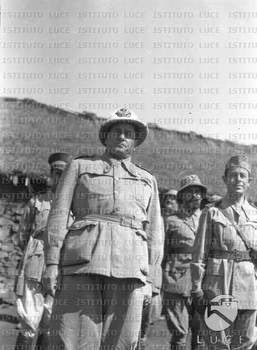

Il generale Pirzio Biroli sull'attenti in un villaggio_Istituto Luce

Alessandro Pirzio Biroli

(1877-1962)

Alessandro Pirzio Biroli, al termine della grande guerra venne promosso come brigadiere generale per meriti di guerra. Alessandro era di una famiglia con lunghe tradizioni militari che l’anno permesso di partecipare a differenti combattimenti. Oltre la carriera militare, Pirzio fu il primo schermidore della Virtus a partecipare alle Olimpiadi di Londra del 1908. Alessandro fu anche il primo atleta ad ottenere una medaglia (argento) nella gara di sciabola a squadre. Al suo rientro a Bologna, Pirzio ricevette una medaglia d’oro e venne organizzato un banchetto per celebrare la vittoria con le autorità civili e militari. Dopo il termine della sua carriera sportiva, Alessandro sarà accompagnatore della squadra di scherma alle Olimpiadi di Anversa del 1920.

Bibliografia

- Franco Cervellati, Due torri e cinque cerchi. Bologna olimpica, Bologna, Millennium, stampa 1999, pp. 13-14

- Olga Cicognani, Bologna olimpica. Biografie di atleti olimpici e paralimpici sotto le due torri da Londra 1908 a oggi, Bologna, Minerva, 2016, p. 37

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, pp. 190-192

- Giuseppe Quercioli, Storia degli olimpionici e degli olimpici bolognesi. Londra 1908-Barcellona 1992, Bologna, Masetti, 1993, pp. 4-5

Angelo Schiavio (1905-1990). Courtesy Collezione storica sportiva Lamberto Bertozzi

Schiavio Angelo

(1905-1990)

Angelo Schiavio era il sesto figlio di una famiglia venuta da Como a Bologna per fondare la Schiavio-Stoppani, una ditta di abbigliamento. Il centravanti bolognese per lunghi anni non guadagnava niente dal calcio, seppur si allenava, giocava e segnava. Angelo pur di giocare per il Bologna avrebbe pagato di tasca sua. Angelo oltre a giocare tra le fila rossoblù, fu un grande rappresentante della nazionale italiana con cui vinse la coppa del Mondo del 1934. Sin dal suo esordio al campo Sterlino e poi al Littoriale, Angelo fu il massimo bomber dei suoi tempi (348 partite e 241 gol). Solo durante la fase finale della sua carriera sportiva accettò in regalo una Lancia Artena e anche qualche premio. Angelo aveva il gol nel sangue, sin dai suoi esordi con l’allenatore Felsner al Bologna si distinse per il carattere e la professionalità. L’allenatore Felsner sin da subito lavorò ai fondamentali in modo da perfezionare i movimenti di Schiavio. Tuttavia, Angelo era dotato di un grande carattere che gli permetteva di entrare in area senza paura per putnare dritto al gol. Per Angelo, il calcio era la sua vita. Seppur all’età di quattordici anni inizierà a lavorare nel negozio di famiglia, fin da subito si dedicherà alla sua più grande passione, il Bologna. Per tutta la sua carriera continuerà a dividersi tra nell’azienda di famiglia ed il campo da gioco. Dopo la vittoria del Mondiale del 1934, Angelo lascerà la nazionale italiana e continuerà a giocare per il Bologna sino al 1937. Per via degli impegni lavorativi non riuscì a continuare a praticare, anche se il qualche circostanza aiutò il presidente dall’Ara. Angelo oltre a vincere quattro scudetti (1924-25;1928-29;1935-36;1936-37), due Coppe dell’Europa Centrale (1932 e 1924), il torneo dell’Esposizione di Parigi nel 1937, con la Nazionale italiana conquistò una coppa del Mondo nel 1934 e la Coppa Internazaionale nel 1935.

Bibliografia:

- Carlo F. Chiesa, Il secolo azzurro, Bologna, Minerva, 2010.

- Il secolo rossoblu. L'enciclopedia e la storia dei cento anni di Carlo Felice Chiesa e Lamberto Bertozzi, Carlo caliceti, Gianfranco Civolani, Minerva Edizioni, Bologna, 2009.

Alberto_Tomba_(Madonna_di_Campiglio,_1996)_scimarche

Alberto Tomba

(1966)

Alberto Tomba, conosciuto anche con il soprannome attribuitogli dalla stampa internazionale “Tomba la Bomba”. Alberto è stato uno dei protagonisti indiscussi dello sci alpino mondiale tra il 1986 ed il 1998. Tomba viene considerato come uno dei più grandi specialisti di slalom gigante e di slalom speciale di tutti i temi. Originario di un paese lontano dalle montagne (Castel de Britti), Alberto inizierà a sciare sugli Appennini ed in seguito si perfezionerò a cortina d’Ampezzo, istruito da Roberto Siorpaes, suo allenatore sino alla maggiore età. Tomba era in grado di far emozionare ed esaltare il pubblico con le sue innumerevoli imprese sportive. Durante la sua carriera colleziona cinquanta vittorie complessive in Coppa del Mondo che gli consentiranno di conquistare la Coppa assoluta nel 1995, otto Coppe di specialità e due ori olimpici in slalom gigante (Calgary 1988, Albertville 1992). Dopo il ritiro Alberto si è dedicato alla promozione dello sci e dello sport in generale, diffondendo i valori sportivi in tutto il mondo.

Bibliografia

- Alberto Tomba, Rivalta Scrivia, Logos TV home video, c1998, 1 videocassetta (VHS)

- G. Bianco, F.Conconi, G.Mazzonetto, Alberto Tomba gigante ... speciale, Paese (TV), Pagus, 1988

- Olga Cicognani, Bologna olimpica. Biografie di atleti olimpici e paralimpici sotto le due torri da Londra 1908 a oggi, Bologna, Minerva, 2016, pp. 160-168

- Simone Monari, Il ciclone Tomba, in: Bologna quarant’anni. Venti storie del passato, venti idee per il futuro, a cura della redazione di Repubblica Bologna, Roma, La Repubblica - Bologna, Pendragon, 2020, pp. 30-34

- Simone Monari, Tomba. Quel fenomeno di Alberto dodici anni vincendo tutto, in “La Repubblica", Cronaca di Bologna, 11 ottobre 2010, p. XIV

- Gian Paolo Ormezzano, Giorgio Viglino, Alberto Tomba, fotografie di Massimo Sperotti, Roma, Lucarini, 1988

- Il Resto del Carlino. 45000 notti passate a scrivere la storia, a cura di Marco Leonelli, Bologna, Poligrafici, 2010, p. 354

- Alberto Tomba e Leo Turrini, Alberto Tomba. Il romanzo di un fuoriclasse, Milano, Vallardi & Associati, 1993

Ondina Valla (1916 - 2006). Collezioni Fondazione CaRisBo.

Valla Ondina

(1916 - 2006)

Trebisonda Valla, detta Ondina fu una delle grandi protagoniste dell’atletica leggera italiana, medaglista alle olimpiadi di Berlino del 1936. Nata a Bologna il 20 maggio 1916 fin da bambina, Ondina si era fatta notare per le sue doti atletiche. Sin dall’età di tredici anni fu protagonista dell’atletica leggera italiana e nel 1924 venne convocata in nazionale. I suoi risultati erano eccellenti sia nelle gare di velocità, nel salto e nella corsa ad ostacoli. Durante i campionati studenteschi bolognesi, Ondina concorse con la concittadina e compagna di scuola Claudia Testoni. Claudia e Ondina rivali ed amiche per tutta la carriera sportiva. Entrambe saranno le protagoniste della finale di Berlino 1926 per la conquista della medaglia d’ora nella corsa ad ostacoli. Il 6 agosto durante la finale degli 80 metri ad ostacoli, Ondina conquistò il primo oro olimpico vinto da una donna alle Olimpiadi. Dopo essere tornata in patria, Odina fu acclamata dal Governo Fascista per essere da esempio per le generazioni future. Sino al 2004 Ondina fu la più giovane atleta a vincere un oro olimpico. Ondina fu la protagonista indiscussa dell’atletica leggera italiana e sino ad oggi il suo mito continua a vivere nei cuori degli sportivi bolognesi.

Bibliografia

- Serena Bersani, 101 donne che hanno fatto grande Bologna, Roma, Newton Compton, 2012, pp. 249-250

- Adalberto Bortolotti, Nonna Ondina Valla benedice l'atletica, in "Bologna ieri, oggi, domani", 5 (1992), pp. 104-107

- Walter Breveglieri, Mi ricordo Bologna, 1945-1970, a cura di Marco Poli, Bologna, Minerva, 2016, p. 86 (foto)

- Enrico Brizzi, Vincere o morire. Gli assi del calcio in camicia nera, 1926-1938, Roma - Bari, Laterza, 2016, p. 312

- Giorgio Astorri, Olimpionici bolognesi del passato, in Garibaldini e partigiani. Almanacco bolognese 1960, a cura di Luigi Arbizzani, Bologna, Galileo, 1960, p. 330

- Franco Cervellati, Due torri e cinque cerchi. Bologna olimpica, Bologna, Millennium, stampa 1999, pp. 51-63

- Olga Cicognani, Bologna olimpica. Biografie di atleti olimpici e paralimpici sotto le due torri da Londra 1908 a oggi, Bologna, Minerva, 2016, p. 57, 59

- Gianfranco Civolani, Ondina Valla & Pino Dordoni. Olimpia, in: Gianfranco Civolani, Alberto Bortolotti, I cavalieri della V nera. I 125 anni della SEF Virtus attraverso i suoi campioni, Bologna, Nuova Tempi Stretti, 1996, p. 30

- Roberto Condio, I cinque cerchi. Storia degli ori olimpici italiani, Milano, Baldini & Castoldi, 2016, pp. 100-103, 464

- Tiziano Costa, Donne da prima pagina nel passato di Bologna, Bologna, Costa, 2017, pp. 168-175

- Tiziano Costa, Grande libro dei personaggi di Bologna. 420 storie, Bologna, Costa, 2019, p. 182

- Marco Innocenti, Le signore del fascismo. Donne in un mondo di uomini, Milano, Mursia, 2001, p. 221 sgg.

- Renato Dotti, Ondina Valla regina dell'atletica, in Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, p. 319

- Gianfranco Levoni, Bologna, Modena, Artestampa, 2006, pp. 216-217 (foto del monumento a Ondina Valla presso lo Stabilimento Carpigiani)

- Aurelio Magistà, Ondina Valla (1916), in: Italiane, a cura di Eugenia Roccella e Lucetta Scaraffia, Roma, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 2004, v. 2., pp. 189-190

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, p. 315

- Marco Poli, Cose d'altri tempi. Frammenti di storia bolognese, Bologna, Minerva, 2008, pp. 106-107 (foto)

- Giuseppe Quercioli, Storia degli olimpionici e degli olimpici bolognesi. Londra 1908 - Barcellona 1992, a cura di Dante Forni, Aldo Jani, Bologna, Masetti, 1993, pp. 79-81 (C. Testoni, O. Valla)

- Trent'anni di fotografie Villani a Bologna. 1920-1950, coordinamento editoriale di Sandra Mazza e Nazario Sauro Onofri, Bologna, Cappelli, 1988, p. 105 (foto)

Arpad Weisz (1896-1944). Collezioni Fondazione CaRisBo.

Weisz Arpad

(1896-1944)

Arpad Weisz nasce in Ungheria, il 16 aprile 1896, da genitori ebrei, Lazzaro e Sofia Weisz. Arpad sin dall’età di 15 anni inizia a praticare il calcio nel Torekves, con cui esordisce due anni dopo in prima squadra. Durante la Prima guerra mondiale, si arruola come volontario nell’esercito austro-ungarico per poi venire catturato dai soldati italiani nel corso della 4a battaglia dell'Isonzo sul Monte Mrzli. Dopo il termine della guerra, nel 1925, Arpad viene ingaggiato dall’Internazionale di Milano dove terminerà la sua carriera da giocatore ed inizierà la sua nuova esperienza da allenatore. A 34 anni sarà il più giovane allenatore di sempre ad aver vinto il tricolore con l’Ambrosiana-Inter nel 1929.

Nel 1930 Arpad pubblica con Aldo Molinari “Il giuoco del calcio”, un manuale didattico di caratterizzato da una straordinaria modernità. Dopo aver trascorso differente esperienze, Arpad nel 1935 venne ingaggiato dal Bologna. In Emilia conquisterò lo scudetto del 1936 impiegando 14 giocatori, record mai eguagliato. Nella stagione successiva vince nuovamente il titolo ed il 6 giugno del 1937 a Parigi porterà il Bologna in cima al mondo con la vittoria del Torneo dell’Expo. Nella stagione 1938-39 a seguito delle leggi razziali, Arpad deve lasciate l’Italia. Weisz guida il Bologna per l’ultima volta il 23 ottobre 1938, contro la sua ex-squadra l’Ambrosiana-Inter. Il 16 febbraio del 1939 raggiunge l’Olanda per guidare il Dordrecht, tuttavia a seguito dell’invasione della Germania, Arpad e la sua famiglia verranno arrestati il 2 ottobre del 1942. Arpad viene dirottato ai lavori forzati nell’Alta Slesia, mentre la sua famiglia raggiungerà Auschwitz-Birkenau, dove verranno uccisi all’interno di una camera a gas. Deportato a propria volta ad Auschwitz, Arpad Weisz resiste fino al 31 gennaio 1944, quando muore di stenti dopo atroci sofferenze.

Bibliografia

- Luca Baccolini, Bologna. Capitani e bandiere. Il racconto dei grandi campioni che hanno fatto la storia del mito rossoblù, Roma, Newton Compton, 2020, pp. 249-252

- Margherita Bianchini, 101 storie su Bologna che non ti hanno mai raccontato, Roma, Newton Compton, 2010, pp. 252-255

- Bologna 1909-2019. 110 e lode. Il romanzo di una squadra laureatasi a pieni voti in passione, San Lazzaro di Savena, Conti, 2019, pp. 52-55

- Enrico Brizzi, Vincere o morire. Gli assi del calcio in camicia nera, 1926-1938, Roma - Bari, Laterza, 2016, pp. 288-289

- Alberto Cavaglion e Gian Paolo Romagnani, Le interdizioni del duce. Le leggi razziali in Italia, Torino, Claudiana, 2002

- 110 Bologna, inserto speciale di "Corriere dello Sport Stadio", 9 ottobre 2019, p. XI

- Enzo Collotti, Il fascismo e gli ebrei: le leggi razziali in Italia, Roma, Laterza, 2003

- Carlo Donati, Strada Nove. La via Emilia e le sue curve, Ancona, Affinità elettive, 2020, vol. 1., p. 288

- Paolo Facchinetti, Era ebreo e morì nei lager, il suo Bologna "faceva tremare", in Gianni Marchesini, Bologna 1909-2009. Un secolo d'amore, San Lazzaro di Savena, Marchesini, 2009, pp. 218-219

- Matteo Marani, Dallo scudetto ad Auschwitz. Vita e morte di Arpad Weisz, allenatore ebreo, Reggio Emilia, Aliberti, 2007

- Matteo Marani, La tragedia dimenticata, in Carlo F. Chiesa, La storia dei cento anni. 1909-2009, Bologna Football Club. Il secolo rossoblù, Bologna, Minerva, 2009, p. 91

- Matteo Matteucci, Arpad Weisz e il Littoriale, Argelato, Minerva, 2017

- Niccolò Mello, Arpad Weisz. Il perfezionista che cambiò i canoni italiani, in: id., Stelle di David. Come il genio ebraico ha rivoluzionato il calcio, Torino, Bradipolibri, 2019, pp 65-89

- La menzogna della razza: documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista, a cura del Centro Furio Jesi, Bologna, Grafis, 1994

- Il pallone del tiranno. Storie di calcio e dittature, Torino, Società editrice internazionale, 2014

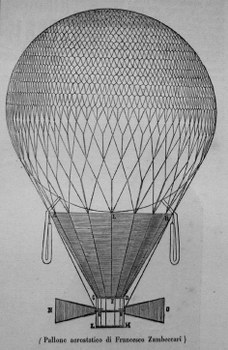

Il pallone di Francesco Zambeccari (1752-1812). Da "Il Mondo Illustrato" del 25 settembre 1847.

Zambeccari Francesco

(1752-1812)

Francesco Zambeccari, aveva studiato a Parma nel Collegio dei Nobili e poi si arruolò nel Corpo Reale delle Guardie in Spagna ed infine nella marina spagnola. Durante i vari combattimenti, francesco fuggi a Parigi e poi a Londra dove aveva osservato nel 1783 ai primi voli dei fratelli Montgolfier. Dopo questa esperienza, Zambeccari si arruolò nella marina russa e venne fatto prigioniero dai turchi per 27 mesi, liberato solo grazie al Re di Spagna.

Rientrato a Bologna si dedicò subito alla redazione di testi dedicati al volo aerostatico per poi effettuarne esperimenti pratici. Nonostante i ricorrenti incidenti, non smise mai di provare fino all’ultimo esperimenti che il 21 settembre del 1812 lo portò alla morte.

Bibliografia

- G. Maioli, Francesco Zambeccari, in M. Rosi (a cura di), Dizionario del Risorgimento Nazionale. Dalle origini a Roma capitale. I fatti e le persone, Milano, Vallardi, 1937.

- Tommaso de’ Buoi, Diario delle cose principali acadute nella città di Bologna dall’anno 1796 fino all’anno 1821, a cura di S. Benati, M. Gavelli, F. Tarozzi, Bologna, BUP, 2005, p.476-477.

- Giancarlo Roversi, La tromba della fama. Storia della pubblicità a Bologna, Casalecchio di Reno, Grafis - Bologna, Banca Popolare di Bologna e Ferrara, 1987, pp. 107-110