Luoghi

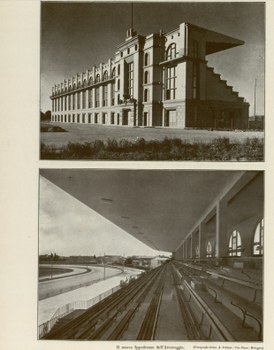

Bologna, il nuovo Ippodromo all'Arcoveggio (Foto Villani). Dalla rivista 'Il Comune di Bologna', giugno 1932.

Ippodromo dell’Arcoveggio

(1932)

Nel 1932 in via Corticella nell’area dell’Arcoveggio venne inaugurato il nuovo ippodromo progettato da Umberto Costanzini.

L’impianto sportivo venne costruito mediante tecniche di costruzione innovative volute fortemente dall’ex podestà Arpinati.

La struttura presenta una delle prime tribune in Italia senza pilastri di sostegno ed in grado di fornire un’ampia visibilità agli spettatori. I calcoli strutturali vennero affidati all’ing. Armando Villa.

L’ippodromo venne dotato di un parcheggio circondato da alberi alti che permettono di accogliere le vetture di tutti gli spettatori. Le scuderie furono progettate con dei box completamente in muratura. L’impianto sportivo fu costruito per il trotto invernale, visto che durante la stagione estiva le corse si sposteranno nell’ippodromo Savio di Cesena.

Bibliografia

- Mario e M. Pia Aniballi, Cavalli al trotto, Bologna, Edizioni GES, 1982, pp. 23-31

- L'architettura del ventennio. Piccola guida ad architetture significative del ventennio fascista nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, a cura di Gianfranco Casadei, Bologna, Legambiente Emilia-Romagna, 2009, p. 39

- Archivi aggregati. La sezione di architettura e i fondi degli architetti moderni, a cura di M. Beatrice Bettazzi, Bologna, Archivio storico Università, 2003, pp. 21-24 (U. Costanzini)

- Atlante bolognese. Dizionario alfabetico dei 60 comuni della provincia, Bologna, Poligrafici Editoriali, 1993, p. 71

- Franco Bergonzoni, Nove secoli d'arte a Bologna. Rilettura cronologica d'opere di Guido Zucchini, Bologna, Atesa, 1977, p. 135

- G. Bernabei, G. Gresleri, S. Zagnoni, Bologna moderna, 1860-1980, Bologna, Patron, 1984, p. 108

- Bologna. Guida di architettura, progetto editoriale e fotografie di Lorenzo Capellini, coordinamento editoriale di Giuliano Gresleri, Torino, U. Allemandi, 2004, p. 191

- Bologna in cronaca. Notiziario cittadino del nostro secolo, 1900-1960, a cura di Tiziano Costa, Bologna, Costa Editore, 1994, p. 57

- Bologna nelle sue cartoline, a cura di Antonio Brighetti, Franco Monteverde, Cuneo, L'arciere, 1986, v. 1.: Storia e cronaca locale, p. 87

- Adalberto Bortolotti, Al piccolo trotto, in: 10 anni di sport a Bologna, a cura del Panathlon Bologna, Villanova di Castenaso, Renografica, 1967, pp. 52-54

- Luigi Bortolotti, Il suburbio di Bologna. Il comune di Bologna fuori le mura nella storia e nell'arte, Bologna, La grafica emiliana, 1972, p. 125

- C'era Bologna. Porta per porta la città rivela i suoi antichi segreti, a cura di Tiziano Costa e Oriano Tassinari Clò, Roma, Newton periodici, 1991, vol. 3., pp. 738-739

- Alessandro Cervellati, Bologna al microscopio, Bologna, Edizioni aldine, 1950, vol. 2., pp. 52-53

- Tiziano Costa, Bologna '900. Vita di un secolo, 2. ed., Bologna, Costa, 2008, p. 103

- Franco Cristofori, Bologna: gente e vita dal 1914 al 1945, realizzazione grafica di Pier Achille Cuniberti, Bologna, Alfa, 1980, pp. 230-231

- Silvia Cuttin, Adriano Agrillo, I Giardini Margherita. Storia, racconti, immagini, Bologna, Pendragon, 2008, p. 39

- Giorgio Di Primio, Nitrito d'oro, in: 10 anni di sport a Bologna ... cit., p. 38

- Enio Golinelli, Arrigo Martino, Paolo Reggianini, Emilia Romagna culla del trotto, Modena, Artestampa, 1990, pp. 41-43

- Severino Maccaferri, L'Ippodromo Arcoveggio. Indagine storica, comparata, dell'impianto ippico di Bologna e catalogo della Mostra Stile, trotto e fantasia, Bologna, Hippo Group Arcoveggio, 2004

- Jean Pascal Marcacci, Razionalismo e Linea Gotica. Architetture del Duce degli anni Trenta del Novecento in Emilia e Romagna, Bologna, Persiani, 2022, pp. 55-56

- Arrigo Martino, Corri, cavallo, corri, in "Bologna ieri, oggi, domani", 12 (1993), pp. 108-109

- Arrigo Martino, Il trottatore. Un cavallo "democratico", in: Cavalli al trotto, a cura di Maria Pia Barbolini Aniballi, Bologna, GES, 1982, pp. 11-31 (foto)

- Norma e arbitrio: architetti e ingegneri a Bologna 1850-1950, a cura di Giuliano Gresleri, Pier Giorgio Massaretti, Venezia, Marsilio, 2001, p. 389 (U. Costanzini)

- Le origini del trotto a Bologna: immagini per una storia. In occasione dei 60 anni dell'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, a cura di Giancarlo Roversi e Arrigo Martino, Società cesenate corse al trotto, 1992

- Marco Poli, Cose d'altri tempi 3. Frammenti di storia bolognese, Bologna, Minerva, 2013, pp. 74-75 (U. Costanzini)

- Stefano Zagnoni, Presenza razionalista in Emilia-Romagna. I protagonisti e le opere. Architettura di regime e motivazioni culturali, in: "Parametro", 94-95 (1981), pp. 27-28 (foto)

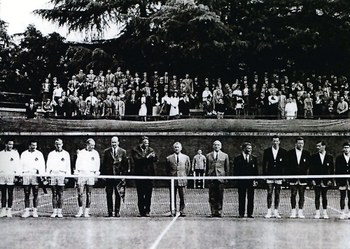

Circolo Tennis Bologna_CTB

Tennis Club Bologna

(1902)

La fondazione del Tennis Club Bologna avviene nel 1902 mediante la richiesta di un gruppo di studenti liceali appassionati di tennis. La recente scoperta di un nuovo sport giocato in Inghilterra fomenterà il Comune di Bologna per la concessione di uno spazio all’interno dei giardini Margherita per la predisposizione di alcuni campi da gioco. Da questo momento nascerà il Lawn Tennis Club Bologna.

Pertanto, Bologna seguirà gli esempi di altri Club italiani costituiti a Genova, Milano, Viareggio, Firenze. Il club più antico d’Italia è il Bordighera Lawn Tennis, attivo sin dal 1878 presso la chiesa inglese di Bordighera. Dopo ripetuti incontri con l’amministrazione, i ragazzi riuscirono finalmente a conseguire l’autorizzazione ed il permesso di costruzione all’interno dei Giardini Margherita, sino a quel momento il parco pubblico per eccellenza dei bolognesi.

La costruzione dei Tennis Club nei Giardini Margherita sarà la prima importante deroga al contratto originale del 1875 tra il Comune ed il conte Tattini, secondo il quale il parco doveva essere destinato all’utilizzo pubblico.

L’iniziativa del gruppo di ragazzi sin da subito fu un grande successo. L’attività del club era in continua espansione, anche per merito dell’amministrazione pubblica che all’epoca era molto attenta all’evoluzione dello sport ed agli avvenimenti organizzati negli altri Club in Italia ed all’estero.

Dopo gli ingenti danni causati dalla seconda guerra mondiale, il Club fu notevolmente ampliato con la costruzione di uno stadio tennistico interrato, dotato di gradinate (1953).

Con l’implementazione delle strutture, il Circolo Tennis Bologna (CTB) ospiterà importanti eventi nazionali ed internazionali.

Nel 1956 il CTB ospiterà la coppa Davis contro la Danimarca, nel 1966 contro la Russia e nel 1976 la semifinale contro la Jugoslavia. Nell’arco della sua gloriosa storia, il CTB sarò luogo di numero titoli assoluti sia individualmente che a squadre.

Bibliografia

- Bologna nelle sue cartoline, a cura di Antonio Brighetti, Franco Monteverde, Cuneo, L'arciere, 1986, v. 1.: Storia e cronaca locale, p. 34 (ill.)

- Tiziano Costa, Bologna '900. Vita di un secolo, 2. ed., Bologna, Costa, 2008, pp. 15-16

- Tiziano Costa, Olindo Guerrini e il suo tempo alias Lorenzo Stecchetti, Bologna, Costa, 2016, p. 124 (ill.)

- Silvia Cuttin, Adriano Agrillo, I Giardini Margherita. Storia, racconti, immagini, Bologna, Pendragon, 2008, p. 34, 45

- Filippo e Fabio Raffaelli, Circolo tennis Bologna. Cento anni, 1902-2002, Bologna, Re Enzo, stampa 2002

- Luciano Valente, Il passeggio Regina Margherita, Bologna, Comune di Bologna, 1986, pp. 35-36, 93-98

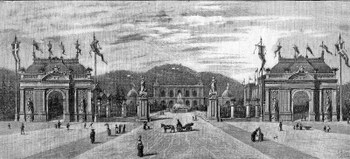

Ingresso principale alla Esposizione nei Giardini Margherita. Progetto dell'Ing. Filippo Buriani. Dal giornale periodico dedicato all'Esposizione Emiliana del 1888 di Bologna.

I giardini margherita

(1879)

Il 6 luglio 1879 venne celebrata l’apertura del Passeggio Regina Margherita, maestoso parco tra Porta Castiglione e Porta Santo Stefano. Il giardino sin dalla sua inaugurazione si trasformò rapidamente in un luogo di aggregazione per tutta la popolazione bolognese. Inoltre, nel 1902 con la creazione del Tennis Club di Bologna, il parco si convertì in un grande catalizzatore per la pratica sportiva cittadina. Negli anni 90 il parco è stato sede di grandi eventi sportivi patrocinati dal comune di Bologna per favorire la pratica sportiva all’aperto. Le sfide cestistiche nei campi dei giardini sono celebri nella memoria dei bolognesi del tempo. Ad oggi i giardini dopo cento anni continuano a trasformarsi ed adattarsi alle esigenze della popolazione residente. Nei giardini sono presenti diverse cooperative socio-culturali, una scuola, un ristorante e spazi di coworking. Un catalizzatore di buone pratiche nel centro di Bologna.

Bibliografia

- Aurelio Alaimo, L'organizzazione della città. Amministrazione comunale e politica urbana a Bologna dopo l'unità (1859-1889), Bologna, Il mulino, 1990, p. 228

- Atlante bolognese. Dizionario alfabetico dei 60 comuni della provincia, testi di Cesare Bianchi, Bologna, Poligrafici Editoriali, 1993, p. 53

- Giancarlo Bernabei, Giuliano Gresleri, Stefano Zagnoni, Bologna moderna, 1860-1980, Bologna, Patron, 1984, pp. 41-43

- Bologna, una volta, memorie e dati storici raccolti da Oriano Tassinari Clò, Bologna, Associazione Genitori Porta Lame, 1987, p. 9 (data cit.: 1875)

- Bologna. Parole e immagini attraverso i secoli, a cura di Valeria Roncuzzi e Mauro Roversi Monaco, Argelato (BO), Minerva, 2010, pp. 250-253

- Gabriele Bonazzi, Bologna in duecento voci. Dizionario minimo di storia, cultura, umori di una città davvero europea, Sala Bolognese, A. Forni, 2011, p. 111

- Alessandro Cervellati, Bologna al microscopio, Bologna, Edizioni aldine, vol. 1., Usi, costumi, tradizioni, 1950, pp. 29-33

- Alessandro Cervellati, Bologna frivola, Bologna, Tamari, 1963, pp. 71-72

- Franco Cristofori, Bologna. Immagini e vita tra Ottocento e Novecento, Bologna, Alfa, stampa 1978, pp. 402, (foto): 405-406

- Franco Cristofori, Bologna magra, Bologna, ALFA, 1963, pp. 121-130 (foto)

- Erica Landucci, Passeggiata nel Liberty Bolognese, Bologna, Paolo Emilio Persiani, 2020, pp. 73, 80-81

- Omaggio a Bologna. Materiali per un'immagine della città e del territorio, a cura di Franca Varignana, Bologna, Grafis, 1980, pp. 134-135

- Piero Orlandi, Guardando Parigi. Il progetto della Bologna dopo l'Unità, in: Rinnovare Bologna. Tra '800 e '900, a cura di Angelo Varni, Bologna, Bononia University Press, 2019, p. 38

- Pier Paola Penzo, Identità municipale, sentimento nazionale e trasformazioni urbane. Bologna, Ferrara e Ravenna 1859-1911, in: ... E finalmente potremo dirci italiani. Bologna e le estinte Legazioni tra cultura e politica nazionale 1859-1911, a cura di Claudia Collina, Fiorenza Tarozzi, Bologna, Editrice Compositori - Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, 2011, p.153

- Giancarlo Roversi, Bologna amarcord. La gente, i luoghi e gli umori dal 1900 al 1940. Primo tempo, Argelato, Minerva, 2013, pp. 92-96 (foto)

- Fiorenza Tarozzi, Politica e società: i primi cinquant'anni di Bologna nel Regno unitario, in: ... E finalmente potremo dirci italiani, cit., p. 40

- L. Valente, L. Leoni, Il passeggio regina Margherita. 1876-1976, Bologna, Comune di Bologna, 1976, pp. 7-8, 100-104, 112-113

- Athos Vianelli, A Bologna fra cronaca e storia, Bologna, Guidicini e Rosa, 1979, pp. 35-39

- Athos Vianelli, Bologna in controluce. Storie e curiosità fra un secolo e l'altro, Bologna, Inchiostri, 2001, pp. 132-134

- Athos Vianelli, Nascita e vita dei giardini Margherita, in: "Strenna storica bolognese", 1962, pp. 315-321

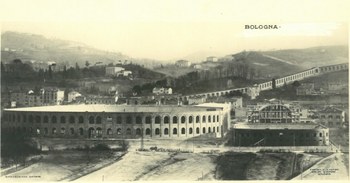

Bologna, lo Stadio comunale Dall'Ara (già Littoriale) in costruzione, 1926 ca. Collezioni CaRisBo, Fondo brighetti.

Stadio Renato Dall’Ara (già complesso del Littoriale)

(1926)

Nel 1926 venne inaugurato l’impianto polisportivo del Littorale, costruito su base delle terme di Caracalla di Roma, primo anfiteatro dell’architettura fascista e monumento della nuova epoca. La struttura al tempo era considerata come una delle più grandi e moderne d’Europa, promossa da Leandro Arpinati, presidente in carica della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La struttura venne progettata dall’ingegnere Umberto Costanzini e dall’architetto Ulisse Arata, realizzata in cemento armato si costituì come una delle prime opere del razionalismo urbano della città. Una dei maggiori elementi caratterizzanti lo stadio dall’Ata riguarda la Torre di Maratona in cui precedentemente era collocata una scultura equestre del Mussolini. Il bronzo venne fuso e riutilizzato per la creazione di nuove statue partigiane a Porta Lame.

Lo stadio oltre al campo da calcio era dotato di pista per l’atletica, campi da tennis e due piscine al coperto. All’epoca della sua inaugurazione la struttura polisportiva era tra le più grandi d’Italia. Inoltre, il complesso fu sede delle prime quattordici edizioni della Fiera Campionaria Bolognese che dal 1951 fu trasferita nel Giardino della Montagnola. Lo Stadio fu costruito in un punto strategico della città, ai piedi di San Luca e vicino il cimitero della Certosa in modo da favorire la partecipazione dei cittadini. Ad oggi lo Stadio è oggetto di rivalutazione e di ammodernamento attraverso un piano urbano che include l’area antistante e le differenti strutture sportive coinvolte.

Bibliografia

- Archivi aggregati. La sezione di architettura e i fondi degli architetti moderni, a cura di M. Beatrice Bettazzi, Bologna, Archivio storico Università, 2003, pp. 21-24 (U. Costanzini)

- L'architettura del ventennio. Piccola guida ad architetture significative del ventennio fascista nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, a cura di Gianfranco Casadei, Bologna, Legambiente Emilia-Romagna, 2009, pp. 35-37

- Maurizio Avanzolini, Sport, mattoni e cemento: Bologna e il suo stadio, in: "L'Archiginnasio", (2009), pp. 605-659

- G. Bernabei, G. Gresleri, S. Zagnoni, Bologna moderna, 1860-1980, Bologna, Patron, 1984, pp. 100-101

- Bologna 1909-2019. 110 e lode. Il romanzo di una squadra laureatasi a pieni voti in passione, San Lazzaro di Savena, Conti, 2019, pp. 41-42

- Bologna e il suo stadio. Ottant'anni dal Littoriale al Dall'Ara, con un testo di Giuseppe Quercioli, Bologna, Pendragon, 2006

- Bologna in cronaca. Notiziario cittadino del nostro secolo, 1900-1960, a cura di Tiziano Costa, Bologna, Costa Editore, 1994, p. 41

- Gabriele Bonazzi, Bologna in duecento voci. Dizionario minimo di storia, cultura, umori di una città davvero europea, Sala Bolognese, A. Forni, 2011, p. 135

- Enrico Brizzi, Vincere o morire. Gli assi del calcio in camicia nera, 1926-1938, Roma - Bari, Laterza, 2016, p. 3

- Tiziano Costa, Grande libro dei personaggi di Bologna. 420 storie, Bologna, Costa, 2019, p. 27

- C'era Bologna. Porta per porta la città rivela i suoi antichi segreti, a cura di Tiziano Costa e Oriano Tassinari Clò, Roma, Newton periodici, 1991, vol. 2., pp. 414-421

- Cento anni sono un giorno. 1893-1993. Il centenario della Camera del Lavoro di Bologna nelle immagini dell'archivio storico, s.l., Musea, 1993, pp. 50-51 (foto)

- Tiziano Costa, Bologna '900. Vita di un secolo, 2. ed., Bologna, Costa, 2008, pp. 88-89

- Tiziano Costa, Bologna mai vista. 200 foto segrete, Bologna, Costa, 2009, pp. 82-83 (foto: piscina scoperta)

- Tiziano Costa, Calcio d'epoca, in "Bologna ieri, oggi, domani", 35 (1995), pp. 62-66

- Brunella Dalla Casa, Leandro Arpinati: ascesa e caduta di un gerarca di provincia, in: Storia di Bologna, a cura di Renato Zangheri, Bologna, Bononia University Press, 2013, vol. 4., tomo 2., Bologna in età contemporanea 1915-2000, a cura di Angelo Varni, pp. 505-508

- Antonio Ghirelli, Storia del calcio in Italia, nuova ed., Torino, Einaudi, 1990, p. 93 sgg.

- Giulio Ulisse Arata. Architetture in Emilia Romagna, Piacenza, Giovanni Marchesi, 2012, pp. 93, 98, 116-117

- Mauro Grimaldi, Leandro Arpinati. Un anarchico alla corte di Mussolini, Roma, Società Stampa Sportiva, 1999, p. 45, 77

- Paolo Lipparini, Umberto Costanzini e l'enigma del Littoriale, in Norma e arbitrio. Architetti e ingegneri a Bologna, 1850-1950, a cura di Giuliano Gresleri e Pier Giorgio Massaretti, Venezia, Marsilio, 2001, pp. 231-238, 451

- Paolo Lipparini, Umberto Costanzini e l'enigma del Littoriale, in "Strenna storica bolognese", (1997), pp. 329-342

- Fabio Mangone, Giulio Ulisse Arata. Opera completa, Napoli, Electa Napoli, 1993

- Jean Pascal Marcacci, Razionalismo e Linea Gotica. Architetture del Duce degli anni Trenta del Novecento in Emilia e Romagna, Bologna, Persiani, 2022, pp. 36-37

- Gianni Marchesini, Bologna 1909-2009. Un secolo d'amore, San Lazzaro di Savena, Marchesini, 2009, p. 20

- Simon Martin, Calcio e fascismo. Lo sport nazionale sotto Mussolini, Milano, A. Mondadori, 2006, p. 140 sgg.

- Il mezzo secolo del Bologna, 1909-1959, Bologna, Poligrafici Il resto del Carlino, 1959, p. 86 sgg.

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, p. 260

- Norma e arbitrio: architetti e ingegneri a Bologna 1850-1950, a cura di Giuliano Gresleri, Pier Giorgio Massaretti, Venezia, Marsilio, 2001, p. 389 (U. Costanzini)

- Nazario Sauro Onofri, Vera Ottani, Dal Littoriale allo stadio: storia per immagini dell'impianto sportivo bolognese, Bologna, Consorzio Cooperative Costruzioni, 1990

- Pier Paola Penzo, L'urbanistica incompiuta. Bologna dall'età liberale al fascismo, 1889-1929, Bologna, CLUEB, 2009, pp. 138-149

- Marco Poli, Cose d'altri tempi. Frammenti di storia bolognese, Bologna, Minerva, 2008, pp. 136-138

- Marco Poli, Cose d'altri tempi 3. Frammenti di storia bolognese, Bologna, Minerva, 2013, pp. 33-34, 74-75 (U. Costanzini)

- Marco Poli, Cose d'altri tempi 4. Frammenti di storia bolognese, Argelato, Minerva, 2015, pp. 28-29

- Fabio e Filippo Raffaelli, Il Nettuno si racconta. Quattro secoli di vicende romanzesche, dai papi a Napoleone, da Garibaldi ai nostri giorni, visti con gli occhi del Gigante, Bologna, Grafica editoriale, 1989, pp. 113-114

- Settant'anni di stadio, 1927-1997. Mostra fotografica, cortile d'onore di Palazzo d'Accursio, Bologna, dal 29 maggio al 16 giugno 1997, Bologna, 1997

- Fiorenza Tarozzi, Nuova amministrazione, nuova classe dirigente, in: Storia di Bologna, a cura di Renato Zangheri, Bologna, Bononia University Press, 2013, vol. 4., tomo 2., Bologna in età contemporanea 1915-2000, a cura di Angelo Varni, pp. 177-178, 183

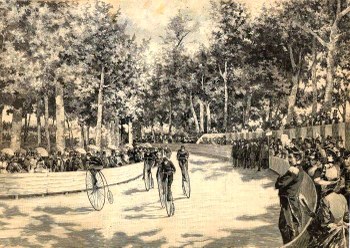

Le corse velocipedistiche nazionali alla Montagnola (20 e 21 maggio 1888). Trionfa il sig. Max de Blumer, del Veloce-Club di Firenze. Dal giornale periodico dedicato all'Esposizione Emiliana del 1888 di Bologna. Illustrazione di Giacomo Lolli.

Montagnola

(1803)

La collina artificiale della Montagnola, venne trasformata per volere di Napoleone nel 1805 in un grande giardino simmetrico e geometrico per lo svolgimento delle attività sportive in voga nel XIX secolo. Le corse dei cavalli al trotto e la corsa sui velocipedi furono le due attività sportiva di massa nell’Ottocento bolognese. Tuttavia, altri spettacoli popolari come il circo, i fuochi d’artificio ed il carnevale, venivano svolti regolarmente sulla collina della Montagnola.

L'area sorge su una collinetta formatasi dal quindicesimo secolo con terra di riporto. In epoca napoleonica, lo spazio venne allargato, spianato e diviso in due zone: la superiore pianeggiante, con un viale circolare tagliato da quattro strade perpendicolari dirette verso un piazzale centrale; l’inferiore in leggero pendio, percorsa da due viali d’accesso delimitanti i lati del cosiddetto “ferro di cavallo”. Nel corso dell’Ottocento il parco divenne molto popolare visto che veniva utilizzato per i voli in mongolfiera, il gioco del pallone, le corse dei cavalli, le gare dei velocipedi, le feste di carnevale e per le adunate militari.

Bibliografia

- Raimondo Ambrosini, L'aereonautica a Bologna, appunti di cronica raccolti da Raimondo Ambrosini, editi a cura del Comitato bolognese per la flotta aerea nazionale, Bologna, Tip. di P. Neri, 1912, pp. 13-21

- Architettura, scenografia, pittura di paesaggio, Bologna, Museo civico, 8 settembre-25 novembre 1979, Bologna, Alfa, 1980, p. 241

- Luca Baccolini, I luoghi e i racconti più strani di Bologna. Alla scoperta della "dotta" lungo un viaggio nei suoi luoghi simbolo, Roma, Newton Compton, 2019, pp. 58-59

- Giancarlo Bernabei, La Montagnola di Bologna. Storia di popolo, Bologna, Pàtron, 1986, p. 94, 120

- Serena Bersani, Forse non tutti sanno che a Bologna... Curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici e luoghi sconusciuti della città delle due torri, Roma, Newton Compton, 2016, pp. 194-195

- Serena Bersani, La passione dei bolognesi per le mongolfiere, in: "Nelle valli bolognesi", 37 (2018), pp. 36-37 (data cit.: 7-8 ottobre 1803)

- Beatrice Borghi, Rolando Dondarini, Bologna. Storia, volti e patrimoni di una comunità millenaria, Argelato, Minerva, 2011, p. 170

- Giuseppe Bosi, Archivio patrio di antiche e moderne rimembranze felsinee, rist. anast., Sala Bolognese, A.Forni, 1975, vol. 1., pp. 291-292

- Tommaso de' Buoi, Diario delle cose principali accadute nella città di Bologna dall'anno 1796 fino all'anno 1821, a cura di Silvia Benati, Mirtide Gavelli e Fiorenza Tarozzi, Bologna, Bononia University Press, 2005, p. 172, 476-477, nota 14

- Marina Calore, Bologna a teatro. L'Ottocento, Bologna, Guidicini e Rosa, 1982, pp. 14-15

- Marina Calore, Storie di teatri, teatranti e spettatori, in: In scena a Bologna. Il fondo Teatri e spettacoli nella Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, 1761-1864, 1882, inventario e indici a cura di Patrizia Busi, Bologna, Comune, 2004, pp. 65-66

- Giulio Cavazza, Bologna dall'età napoleonica al primo Novecento, in: Storia di Bologna, a cura di Antonio Ferri, Giancarlo Roversi, Bologna, Bononia University Press, 2005, p. 277

- Alfredo Comandini, L'Italia nei cento anni del secolo XIX, 1801-1900, giorno per giorno illustrata, continuata da Antonio Monti, Milano, Vallardi, 1900-1942, vol. 1: 1801-1825, pp. 85-86

- Tiziano Costa, Bologna dimenticata. Storie famose ma poco note, Bologna, Costa, 2021, pp. 33-34, 38-39

- Tiziano Costa, Le grandi famiglie di Bologna. Palazzi, personaggi e storie, Bologna, Costa, 2007, pp. 284-285

- Giuseppe Guidicini, Diario bolognese. Dall'anno 1796 al 1818, Bologna, Forni, 1976, vol. 3., p. 26, 28, 31

- Francesco Majani, Cose accadute nel tempo di mia vita, a cura di Angelo Varni, Venezia, Marsilio, 2003, p. 28, nota 76, 361

- Massimo Marino, L'albero delle nuove scene, in: Gioachino in Bologna. Mezzo secolo di società e cultura cittadina convissuto con Rossini e la sua musica, a cura di Jadranka Bentini e Piero Mioli, Bologna, Pendragon, 2018, p. 150

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, p. 26

- Angiolo Silvio Ori, Bologna raccontata. Guida ai monumenti, alla storia, all'arte della città, Bologna, Tamari, 1976, pp. 262-263

- La Piazzola. 1390-1990. Il mercato, la città, a cura di Simonetta Raimondi, Bologna, Grafis, 1990, p. 55

- Marco Poli, Accadde a Bologna. La città nelle sue date, Bologna, Costa, 2005, p. 186

- Marco Poli, Bologna com'era, Argelato, Minerva, 2020, pp. 92-94

- Marco Poli, Il Conte ladro e altre storie bolognesi, Bologna, Costa, 1998, p. 294

- Angelo Rambaldi, San Michele in Bosco. Un monastero nella storia d'Italia. Dagli Olivetani all'Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, IOR, p2000, p. 175

- Gida Rossi, Bologna nella storia nell'arte e nel costume, Sala Bolognese, Forni, 1980, p. 504

- Enrico Ruffini, Felsina aviatrice. Cronache illustrate dello sport aereo bolognese, Bologna, Aero club Giuseppe Bortolotti, 1998, p. 12 (data cit.: 7 ottobre)

- Giancarlo Roversi, La tromba della fama. Storia della pubblicità a Bologna, Casalecchio di Reno, Grafis - Bologna, Banca Popolare di Bologna e Ferrara, 1987, p. 108

- Angelo Varni, Bologna napoleonica. Potere e società dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia, 1800-1806, Bologna, M. Boni, 1973, pp. 191-192

- Athos Vianelli, Bologna dimensione Montagnola, Bologna, Tamari, 1975, p. 90 (data cit.: 7 agosto 1803)

- Athos Vianelli, Bologna in controluce. Storie e curiosità fra un secolo e l'altro, Bologna, Inchiostri, 2001, p. 123

Palazzo dello Sport di piazza Azzarita

Paladozza

(1956)

Il PalaDozza venne costruito nel 1956 su progetto del Prof. Francesco Allegra con una capienza massima a 5570 posti in un'area di 7.200 mq ed ha un'altezza massima di 25 metri al centro della cupola metallica. Conosciuto al grande pubblico come il piccolo Madison di piazza Azzarita, per le sue similitudini strutturali e la forma circolare del Madison Square Garden di New York. La struttura può considerarsi come il tempo della pallacanestro italiana, la sua dimensione e la sua superficie calpestabile di 1200 mq le garantiscono un utilizzo dinamico in relazione ai differenti allestimenti per gli eventi. Ad oggi la struttura è oggetto di una ristrutturazione che dovrebbe includere anche la costruzione del Museo del Basket.

Bibliografia

- Aldo Ferrari fotografo: la pallacanestro a Bologna dal 1951 al 1959, presentazione di Alberto Bucci, Bologna, Cineteca - Pendragon, 2002 (G. Dozza posa la prima pietra)

- Lamberto Bertozzi, Giuliano Musi, Andavamo al Madison. Storia, leggenda e miti del PalaDozza, Argelato, Minerva, 2018

- Bologna 1945-1980. Cronologia istituzionale essenziale, a cura di Paola Furlan, in La febbre del fare, documentario di Michele Mellara e Alessandro Rossi, Bologna, Cineteca - Mammut film, 2010, alleg., p. 19

- Bologna città del basket, Modena, Panini - Roma, Editoriale l'Espresso, 2007, pp. 10-11

- Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi, Bologna, Edizioni Cineteca, 2017, p. 186 (foto)

- Bologna in cronaca. Notiziario cittadino del nostro secolo, 1900-1960, a cura di Tiziano Costa, Bologna, Costa Editore, 1994, pp. 246-247

- Gabriele Bonazzi, Bologna in duecento voci. Dizionario minimo di storia, cultura, umori di una città davvero europea, Sala Bolognese, A. Forni, 2011, p. 163

- Beatrice Borghi, Rolando Dondarini, Bologna. Storia, volti e patrimoni di una comunità millenaria, Argelato, Minerva, 2011, p. 172

- Luigi Bortolotti, Bologna dentro le mura. Nella storia e nell'arte, Bologna, La grafica emiliana, 1977, p. 244, 241 (foto)

- Walter Breveglieri, Mi ricordo Bologna, 1945-1970, a cura di Marco Poli, Bologna, Minerva, 2016, pp. 350-353 (foto)

- Il cammino verso la stella, a cura di Gianfranco Civolani, Bologna, Renografica, stampa 1984, p. 54

- Comune di Bologna. Assessorato allo Sport, 40. anniversario del Palazzo dello Sport, 1956-1996, a cura di G. Archetti e altri, Bologna, Meeting & Sport, 1996

- Carlo De Angelis, Ricostruire come? La Bologna del dopoguerra, in: Rinnovare Bologna tra '800 e '900, a cura di Angelo Varni, Bologna, Bononia University Press, 2019, p. 82

- Giuseppe Dozza. Il sindaco di tutti. Testimonianze, Bologna, Centro Stampa Ds, 2002, pp. 16-17, 53-55

- Francesco Fantoni, Il progetto del palazzo dello sport di Bologna, in "Bologna. Rivista del Comune", 8 (1952), pp. 5-6

- Tullio Lauro, Virtus. Cinquant'anni di basket, Milano, Forte, 1984, p. 32

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, p. 419

- 40° anniversario del Palazzo dello sport, 1956-1996, a cura di G. Archetti, Meeting & sport, 1996

- Gianni Sinoppi, Come nacque il palazzo dello sport e una corsa particolare, in Giuseppe Dozza il sindaco di tutti. Testimonianze, Bologna, Centro Stampa DS, 2002, pp. 53-55

- Renato Villalta, Il basket a Bologna, in Storia illustrata di Bologna, a cura di Walter Tega, Milano, Nuova editoriale AIEP, vol. 5., Bologna contemporanea. Gli anni della democrazia, 1990, p. 407

- (foto): Walter Breveglieri, a cura di Gilberto Veronesi, associazioni FOTOviva e U.F.O. Unione Fotografi Organizzati, Bologna, Minerva, 2008, pp. 24, 49, 176-181

Ingresso Palestra Furla (CC)

Palestra Furla Fortitudo

(1969)

All'interno di un edificio in via S. Felice n. 101/103, a pochi passi dal palazzo dello sport di piazza Azzarita, viene allestita la palestra Furla. La palestra diventerà la sede societaria e l’impianto di allenamento principale della S.G. Fortitudo.

Il complesso verrà realizzato grazie al contributo del comm. Aldo Furlanetto, proprietario dell’impresa Furla e tesoriere della S.G. Fortitudo.

Il progetto dell’ing. Umberto Maccaferri (ex giocatore di calcio e basket della Fortitudo) propone la costituzione di un organismo complesso che implementi funzioni sportive, ricreative e religiose.

Pertanto, la palestra Furla include un bar, la Sala Blu per le riunioni, la Cappella e una grande sala per gli eventi. La sede è dominata dal simbolo dell’aquila della Fortitudo con la F blu, ideata dal

segretario Piero Parisini e disegnata dallo Studio Maccaferri.

Bibliografia

- Luigi Bortolotti, Bologna dentro le mura. Nella storia e nell'arte, Bologna, La grafica emiliana, 1977, p. 242

- Cento anni di Fortitudo, 1901-2001, Bologna, Fortitudo, 2001, pp. 79-87

- Giusy Ferro, Carlo Vietti, Gli educatori cattolici nel Novecento a Bologna, Bologna, Leviedellastoria, 2011, p. 74

Bologna, Prati di Caprara/ esibizione aerea. Collezioni Fondazione CaRisBo, Fondo Bettini.

Prati di Caprara

(1805)

I Prati di Caprara, ubicati poco fuori Porta San Felice, vicino l’Ospedale Maggiore, sino all’Unità d’Italia possono considerarsi come il primo teatro di gare ippiche organizzate dalla “Società Bolognese per le corse dei cavalli”. I Prati fino alla costruzione delle nuove strutture sportive fu la sede per lo svilgimento di differenti manifestazioni culturali e sportive. Per esempio nel 1906 fu sede della Tournee di Buffalo Bill, terreno di gioco del Bologna Football Club prima del trasferimento a Cesoia, aeroporto per i dirigibili e per i velivoli dell’esercito. Pertanto, i Prati di Caparara costituiscono un luogo di importanza primaria per la diffusione dello sport nel territorio bolognese.

Bibliografia

- Enrico Bottrigari, Cronaca di Bologna, a cura di Aldo Berselli, Bologna, Zanichelli, 1960-1962, vol. 2., p. 360

- Alessandro Cervellati, Bologna frivola, Bologna, Tamari, 1963, p. 71

- Marco Poli, Accadde a Bologna. La città nelle sue date, Bologna, Costa, 2005, p. 209

Vecchia insegna del Ravone (Sala Borsa)

Campo sportivo del Ravone

(1921)

Il 18 settembre del 1921 con lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Atletica Leggera, verrà inaugurato il primo campo sportivo cittadino, gestito dalla Società di ginnastica Virtus. L’impianto del Ravone fu costruito su iniziativa dell’imprenditore Alberto Buriani, dodicesimo presidente della Virtus, che nel 1919 aveva acquistato una vasta area (oltre ventiquattromila mq2) in località crocetta, vicino all’alveo del torrente Ravone, tra le vie Saragozza e Andrea Costa. Inizialmente l’impianto era dedicato alla pratica dell’atletica leggera, al calcio, alla pallacanestro e pallavolo.

Tra il 1923 ed il 1925 il Ravone ospiterà per tre anni consecutivi i campionati Assoluti di atletica leggera.

Mentre, nell’inverno del 1925 il centro sportivo della SEF Virtus venne dotato di due campi da tennis in terra rossa. Nell’aprile del 1926 fu organizzato il primo Campionato Bolognese studentesco ed in ottobre il primo Torneo Nazionale. Successivamente il campo del Ravone verrà intitolato a Orlando Sirola, grande campione in forza alla Virtus durante il secondo dopoguerra.

Dopo la morte di Buriani, nel 1945, il complesso sportivo verrà acquistato da una società di proprietà del presidente del Bologna FC Renato Dall’Ara e la Virtus dovrà condividere gli spazi con la squadra di calcio.

Tuttavia, nel 1984 la società Virtus potrà entrare in possesso dell’intera area sportiva compresa tra le vie valeriani e Galimberti.

Bibliografia

- Bologna e il suo stadio. Ottant'anni dal Littoriale al Dall'Ara, con un testo di Giuseppe Quercioli, Bologna, Pendragon, 2006, p. 8

- Carlo De Angelis, Ricostruire come? La Bologna del dopoguerra, in: Rinnovare Bologna tra '800 e '900, a cura di Angelo Varni, Bologna, Bononia University Press, 2019, p. 70 (foto)

- I giorni di Bologna Kaputt, a cura di Luca Goldoni, Aldo Ferrari, Gianni Leoni, Bologna, Edizioni Giornalisti associati, 1980, p. 134

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, pp. 216-217, 221-222, 227-229, 361, 364

- Il mito della V nera 2, 1971-1994, a cura di Anonimo bolognese, Bologna, Renografica, stampa 1994, pp. 42-43 (foto)

- La storia dello sport a Bologna, a cura di Giorgio Bernardi, Franco Cervellati, Bologna, Grafiche Damiani, stampa 2005, p. 7

Fortitudo società sportiva. Bologna, Ricreatorio di via San Felice/ saggio ginnico, foto inizio XX° sec. Fondo Brighetti, Collezioni Fondazione CaRisBo.

Ricreatorio Fortitudo

(1901)

La città di Bologna, dopo aver ospitato il V° Concorso Ginnastico Federale nel 1901, iniziò un processo di sviluppo sportivo che ha portato all’allestimento temporale di uno “Stadio Greco” nella Piazza dell’Otto Agosto. Lo svolgimento dell’evento e gli stendardi colorati delle società ginnastiche attraversarono i lunghi cortei della città in modo da contribuire alla celebrazione della manifestazione sportiva. Don Mariotti, essendone testimone insieme ad un gruppo dei suoi giovani, seppe cogliere l’occasione di fondare la Società di Ginnastica Fortitudo. Pertanto, il 3 ottobre del 1901, in seno all’Opera dei Ricreatori venne fondata la SG Fortitudo.

I Ricreatori fondati da Don Mariotti erano luoghi multidimensionali dove i ragazzi potevano recitare, svolgere spettacoli, socializzare e praticare la ginnastica. Un’altra caratteristica dei Ricreatori era quella di possedere una fanfara che si esibiva in ogni occasione di festa e durante i concorsi ginnici. Era usuale che la Fortitudo si presentasse in campo preceduta dal suono degli ottoni. La fanfara della Fortitudo era diretta dal Maestro Ferdinando Cavallari ed era una delle più ammirate dell'epoca, tanto da vincere il primo premio al concorso di Venezia del 1904.

Successivamente, nel 1902 venne acquistato il Ricreatorio di Via San Felice che divenne la sede della Direzione Generale dell’Opera dei Ricreatori. Il complesso venne costruito in via San Felice al n. 103, ubicazione scelta per il suo ampio cortile. Nel corso del tempo, grazie alle numerose donazioni, venne costruita una palestra ed un teatro. Nel cortile che aveva una forma di stadio aperto, furono erette due tribune (una intitolata a Papa Benedetto XV e l'altra al munifico benefattore Pietro Casolini).

L’intero complesso era dotato di una cappella, di un circolo ricreativo, degli uffici della Società e dell’abitazione del direttore. Purtroppo a causa dei bombardamenti della seconda guerra mondiale la sede fu danneggiata irrimediabilmente per poi essere ricostruita. Ad oggi è rimasta solo una piccola parte della Tribuna Casolini, che fa da sfondo a via Lenzi.

Bibliografia

- 1901-2011 Società Ginnastica Educativa Sempre Avanti!, a cura di Franco Vannini e Gilberto Veronesi, Bologna, Camera Chiara, 2011, p. 63

- Bologna nelle sue cartoline, a cura di Antonio Brighetti, Franco Monteverde, Cuneo, L'arciere, 1986, v. 1.: Storia e cronaca locale, p. 37 (ill.)

- Cento anni di Fortitudo, 1901-2001, Bologna, Fortitudo, 2001, pp. 30-33, 70-78

- Il Club Atletico Bologna. 65 anni di cronaca e gloria sportiva, testi e ricerca storica a cura di Claudio Evangelisti, s.l., s.e., 2013, p. 6

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, p. 143

- Antonio Scotta, Giacomo Della Chiesa arcivescovo di Bologna, 1908-1914. L'ottimo noviziato episcopale di papa Benedetto XV, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, p. 327

Chiesa S.Lucia (CC)

Ex chiesa di S. Lucia

(1873)

La grande chiesta di Santa Lucia in via Castiglione venne progettata nel 1623 su disegni dell’arch. Carlo Rainaldi e mai terminata. Nel tempo la grande chiesa venne sconsacrata e nel 1873 fu assegnata alla Società sezionale di Ginnastica di Bologna che la arrederà con tutte le attrezzature ginnastiche presenti nelle scuole tedesche a cui Baumann si inspirò.

Dall’8 maggio del 1873 la chiesa comincerà ad essere utilizzata per la cultura e la diffusione della ginnastica.

All’interno della palestra vi tennero i corsi dei coniugi Baumann, iniziatori dell’attività sportiva nelle scuole.

“Ginnasti, saltatori, cultori della pesistica, della lotta greco-romana, della scherma” si allenavano con costanza, “in un’atmosfera cordiale e di sana emulazione”, in quella che in breve diventerà la più grande palestra d’Europa.

L’assegnazione della struttura sconsacrata sarà caldeggiata da Giosue Carducci, in nome della Lega Bolognese per l’istruzione del Popolo. Il Carducci definiva la palestra di ginanstica per il popolo come un’istituzione necessaria reclamata dalla moderna civiltà.

Successivamente, dal 1932 venne praticata la “palla al cesto”, precursore della pallacanestro moderna.

La Virtus è considerata la più importante società polisportiva bolognese del Novecento. Negli anni la Virtus ha dominato in campo nazionale ed internazionale attraverso la diffusione di molte discipline come: l’atletica, la ginnastica, il tennis e la pallacanestro.

Bibliografia

- Umberto Beseghi, Palazzi di Bologna, 2. ed., Bologna, Tamari, 1957, pp. 337-338

- Franco Cristofori, Bologna. Immagini e vita tra Ottocento e Novecento, Bologna, Alfa, stampa 1978, p. 489

- Tullio Lauro, Virtus. Cinquant'anni di basket, Milano, Forte, 1984, p. 7

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, pp. 41-43, 368

- Il mito della V nera 2, 1971-1994, a cura di Anonimo bolognese, Bologna, Renografica, stampa 1994, p. 12

- Santa Lucia. Crescita e rinascimento della Chiesa e dei collegi della Compagnia di Gesú, 1623-1988. Storia di una trasformazione urbanistica incompiuta, a cura di Roberto Scannavini, Bologna, Nuova Alfa, 1988, p. 57

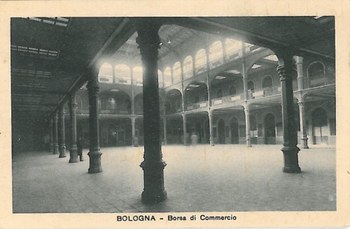

Bologna, Borsa di Commercio, cartolina 1926/33. Fondo Brighetti, Collezioni Fondazione CaRisBo.

La Sala Borsa

(1884)

Il 18 gennaio del 1884 venne inaugurata la Sala Borsa. L’ampliamento dei locali della Borsa di Commercio sita all’interno del Palazzo Comunale, vennero affidati all’ing. Filippo Buriani nel febbraio dell'anno precedente. La Sala Borsa sorge dove anticamente erano presenti le strutture romane. Col passare dei secoli il luogo ha sempre cambiato più volte destinazione d’uso. Il progetto dell'ing. Buriani prevedeva la creazione di una grande sala dotata di copertura in ferro e cristalli dotata di una cinquantina di uffici e di un caffè. L'inaugurazione della nuova Sala Borsa avvenne il 17 luglio 1926. Dopo il termine della seconda guerra mondiale la pallacanestro bolognese trovò la sua nuova casa all’interno della centralissima Sala Borsa. Un edificio che normalmente era destinato agli affari della città. La Sala Borsa può considerarsi come il primo impianti multiuso visto che al mattino era frequentato dagli agenti di cambio ed alla sera si trasformava nella grande scala dello spettacolo ed adattata a palasport. Il pubblico della Sala Borsa era considerato come il vero uomo in più per le squadre di casa: Virtus, Gira o OARE. La Virtus proprio all’interno della Sala Borsa conquistò i suoi primi scudetti. Mentre, nel 1956 le cose cambiarono con l’inaugurazione di un palazzetto dello sport nuovo di zecca voluto dal sindaco Dozza. Il nuovo Paladozza poteva ospitare e contenere più di 9.000 spettatori ed integrava al suo interno una pista indoor di atletica.

Bibliografia

- Aurelio Alaimo, L'organizzazione della città. Amministrazione comunale e politica urbana a Bologna dopo l'unità (1859-1889), Bologna, Il mulino, 1990, p. 256

- Milana Benassi Capuano, Filippo Buriani: ingegnere, architetto, urbanista a Bologna (1847-1898), in: "Strenna storica bolognese", 48 (1998), pp. 11-47

- Elena Gottarelli, Come nacque la ex Sala Borsa e un'ipotesi per il suo riciclaggio, in: "Bologna incontri", 7-8 (1977), pp. 33-34

- Industriartistica bolognese. Aemilia ars. Luoghi, materiali, fonti, a cura di Carla Bernardini e Marta Forlai, Cinisello Balsamo, Silvana, 2003, p. 51

- Norma e arbitrio: architetti e ingegneri a Bologna 1850-1950, a cura di Giuliano Gresleri, Pier Giorgio Massaretti, Venezia, Marsilio, 2001, p. 386 (F. Buriani)

- David Sicari, Il mercato più antico d'Italia. Architetture e commercio a Bologna, Bologna, Editrice Compositori, 2004, p. 58

- La Sala Borsa di Bologna. Il palazzo e la biblioteca, a cura di Paola Foschi e Marco Poli, Bologna, Editrice Compositori, 2003

- Alfredo Testoni, Bologna che scompare, ristampa della 2. ed., Bologna, Cappelli, 1972, p. 22

- Bologna ai tempi di Stendhal, mostra iconografica, Bologna, 13-20 maggio 1972, introduzione e catalogo di Giancarlo Roversi, in: "L'Archiginnasio", 66-68 (1971-1973), vol. 2., p. 803 (Cortile della Cisterna)

- Anna Maria Brandinelli, La Biblioteca Sala Borsa di Bologna: storia del progetto e dei luoghi, in "Biblioteche oggi", maggio 2002, pp. 6-18

- Giuseppe Coccolini, L'arte muraria italiana. I costruttori gli ingegneri e gli architetti, Bologna, Re Enzo, 2002, p. 157 (data cit.: 1886)

- Industriartistica bolognese. Aemilia ars. Luoghi, materiali, fonti, a cura di Carla Bernardini e Marta Forlai, Cinisello Balsamo, Silvana, 2003, p. 51

- Piero Orlandi, Guardando Parigi. Il progetto della Bologna dopo l'Unità, in: Rinnovare Bologna. Tra '800 e '900, a cura di Angelo Varni, Bologna, Bononia University Press, 2019, pp. 34-35

- Marco Poli, Accadde a Bologna. La città nelle sue date, Bologna, Costa, 2005, pp. 221-222

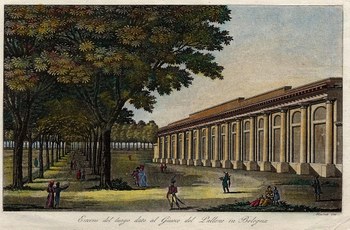

Particolare dell'antica Montagnola/ Fianco con l'esterno del Gioco del Pallone - Sferisterio (1822, prog. Giuseppe Tubertini). Incisione di G. Rosaspina su disegno di G. Ferri.

Lo Sferisterio di Bologna

(1822)

Lo Sferisterio venne inaugurato nel 1822 e fu utilizzato principalmente per il pallone grosso toscano. Tuttavia anche il pallone grosso piemontese al bracciale, il Pallone elastico e il tamburello erano gli sport praticati. L’avvento del calcio inglese nel Novecento sostituì ben presto i giochi con il pallone. Pertanto nel 1955 l’impianto bolognese venne chiuso e successivamente ricoperto per funzionare come padiglione dell’Ente Fiera di Bologna. Successivamente venne diviso in 3 settori. Tre palestre: una per il pattinaggio a rotelle e per il calcio a 5; una seconda palestra in sintetico per la pallacanestro (negli anni Sessanta e durante i primi anni Settanta era sede della squadra della Lamborghini) e la terza palestra in sintetico per la pallavolo.

L’impianto sportivo Achille Baratti, ex Sferistico è considerato il più antico della città di Bologna e si trova in Piazzale Baldi 1.

La città di Bologna, negli anni 20 era un punto di riferimento per la boxe nazionale ed internazionale. Il pugilato veniva organizzato nel vecchio teatro dell’Arena del Sole, nella palestra attivissima Sempre Avanti in via San Gervasio, al Teatro Contavalli, al Littorale. Era di moda organizzare riunioni di pugilato in una palestra del Littorale dopo il termine delle partite casalinghe del Bologna. Tuttavia la boxe trovava ampi spazi nei Teatri: al teatro del Corso in via Santo Stefano, al teatro Verdi, all’Arena del Sole. Successivamente dopo la guerra arrivò il momento glorioso della Sala Borsa, fantastica struttura che ospitava le partite della Virtus Pallacanestro e del Gira, e dove il peso massimo Checco Cavicchi richiamava grandi folle.

Allo Sferistico di Bologna si svolsero i Campionati Italiani del 1951 con la partecipazione di 193 pugili. Cavicchi in quegli anni infiammava Bologna e la Sala Borsa. La struttura di via Ugo Bassi diventava sempre più piccola per il grande pubblico. Dopo l’evento del giugno 1955 quanto Franco Cavicchi trascinò sessantamila spettatori allo stadio Comunale per l’Europeo dei massimi. Da questo momento Bologna intese che la città necessitava di un vero palazzetto dello sport e venne progettato e realizzato il Palasport di Piazza Azzarita (attuale PalaDozza).

L’impianto sportivo ad oggi è in gestione al Comitato Provinciale AICS[1] Bologna APS insieme alle asd Gioca e Universal Sport.

Bibliografia

- Adriano Bacchi Lazzari, Giuliano Musi, Bologna all'Opera. Le voci più prestigiose nate sotto le Due Torri dal 1600 al 1980, Bologna, Minerva, 2016, pp. 21-22

- Franco Bergonzoni, Venti secoli di città. Note di storia urbanistica bolognese, Bologna, Cappelli, 1980, p. 97

- Giancarlo Bernabei, La Montagnola di Bologna. Storia di popolo, Bologna, Pàtron, 1986, pp. 122-123

- Cristina Bersani, Leopardi e il teatro a Bologna, in: Giacomo Leopardi e Bologna: libri, immagini e documenti, a cura di Cristina Bersani e Valeria Roncuzzi Roversi-Monaco, Bologna, Pàtron, 2001, p. 225

- Bologna ai tempi di Stendhal, mostra iconografica, Bologna, 13-20 maggio 1972, introduzione e catalogo di Giancarlo Roversi, in: "L'Archiginnasio", 66-68 (1971-1973), vol. 2., p. 836

- Bologna nelle sue cartoline, a cura di Antonio Brighetti, Franco Monteverde, Cuneo, L'arciere, 1986, v. 1.: Storia e cronaca locale, p. 67 (ill.)

- Tommaso de' Buoi, Diario delle cose principali accadute nella città di Bologna dall'anno 1796 fino all'anno 1821, a cura di Silvia Benati, Mirtide Gavelli e Fiorenza Tarozzi, Bologna, Bononia University Press, 2005, p. 446, nota 68

- Marina Calore, Storie di teatri, teatranti e spettatori, in: In scena a Bologna (vedi oltre), pp. 78-82

- Francesco Ceccarelli, L'intelligenza della città. Architettura a Bologna in età napoleonica, Bologna, Bononia University Press, 2020, pp. 91-92

- Maria Teresa Chierici Stagni, Giovanni Battista Martinetti. Ingegnere e architetto. Un bolognese nato a Lugano, Bologna, Ponte nuovo, 1994, pp. 62-63

- Giuseppe Coccolini, L'arte muraria italiana. I costruttori gli ingegneri e gli architetti, Bologna, Re Enzo, 2002, p. 157

- Tiziano Costa, Amos Segal, Bologna radici "rossoblù", Bologna, Costa editore, 2018, pp. 17-18 (foto)

- Andrea Emiliani, Bologna. Cronache dal vivere, Argelato, Minerva, 2013, pp. 34-35, 132-134

- Claudio Evangelisti, La nascita dello Sferisterio, in: "Nelle Valli Bolognesi", 33 (2017), pp. 32-33

- Giuseppe Guidicini, Cose notabili della città di Bologna, ossia Storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati, Bologna, Tipografia delle Scienze di G. Vitali, vol. 1., 1870, p. 152

- In scena a Bologna. Il fondo Teatri e spettacoli nella Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, 1761-1864, 1882, inventario e indici a cura di Patrizia Busi, Bologna, Comune, 2004, p. 154

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, pp. 21, 24-25

- Omaggio a Bologna. Materiali per un'immagine della città e del territorio, a cura di Franca Varignana, Bologna, Grafis, 1980, p. 132

- Marco Poli, Accadde a Bologna. La città nelle sue date, Bologna, Costa, 2005, p. 199

- Filippo Raffaelli, I segreti di Bologna, Bologna, Poligrafici, 1992, pp. 133-134

- Giovanni Ricci, Bologna, Roma (ecc.), Laterza, 1980, p. 121

- Eugenio Riccomini, Il perditempo. Altre passeggiate per Bologna, Bologna, Nuova Alfa, 1991, pp. 21-23, 42-44

- Eugenio Riccòmini, Il perditempo. Passeggiate per Bologna, nuova ed., Bologna, Tipoarte, 2000, pp. 160-162, 181-183

- Daniela Schiavina, L’antenato del calcio a Bologna: l’antico gioco del pallone, in: “La Torre della Magione”, 2 (2019), pp. 4-5

- Sferisterio. Una lunga storia di sport a Bologna, a cura di Marco Poli e Claudio Evangelisti, Bologna, AICS, 2015, p. 5, 11

- Le strade di Bologna. Una guida alfabetica alla storia, ai segreti, all'arte, al folclore (ecc.), a cura di Fabio e Filippo Raffaelli e Athos Vianelli, Roma, Newton periodici, 1988-1989, vol. 3., p. 623, 635

- Strade vecchie, nomi nuovi della città di Bologna, Sala Bolognese, A. Forni, 1990, pp. 101-102

- Fiorenza Tarozzi, Politica e società: i primi cinquant'anni di Bologna nel Regno unitario, in: ... E finalmente potremo dirci italiani. Bologna e le estinte Legazioni tra cultura e politica nazionale 1859-1911, a cura di Claudia Collina, Fiorenza Tarozzi, Bologna, Editrice Compositori - Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, 2011, p. 38

- Angelo Varni, Gli anni difficili della Restaurazione, in: Storia illustrata di Bologna, a cura di Walter Tega, Milano , Nuova editoriale AIEP, 1989, vol. 2., pp. 362-363

- Athos Vianelli, Bologna dimensione Montagnola, Bologna, Tamari, 1975, p. 34, 109-118

- Fabia Zanasi, Interventi e proposte dell'architetto Ercole Gasparini nell'urbanistica bolognese d'età neoclassica, in "Il carrobbio", 4 (1978), p. 446

[1] Impianto sportivo Achille Baratti: https://www.aicsbologna.it/spazio/impianto-sportivo-achille-baratti-ex-sferisterio/

Bologna Football Club. Bologna, partita di calcio allo Sterlino. Tiro di Bernardo Perin, post 1913. Collezioni CaRisBo, Fondo Brighetti.

Villa Hercolani (Campo Sterlino)

(1913)

Dopo i Prati di Caprara ed il campo della Cesoia, lo Sterlino è stato il terzo campo da gioco del Bologna Football Club. Il complesso sportivo ha ospitato 14 grandi stagioni sportive del Bologna FC. Il presidente dell’epoca, Rodolfo Minelli, individuò la nuova area dove sarebbe sorto il nuovo stadio dei rossoblu: poco fuori porta Santo Stefano e sottostante la villa dei principi Hercolani. Lo stadio Sterlino sorgeva in località Ragno, in via Toscana 79, attuale via Murri. Il nuovo campo da gioco venne inaugurato nel 1913 da un vibrante discorso del poeta e tifoso Giuseppe Lipparini.

Il terreno di gioco, ricavato nel parco della villa Hercolani, aveva la particolarità di essere leggermente in salita e ciò costituiva un leggero vantaggio per la squadra di casa. Il campo era dotato di una tribuna coperta capace di ospitare la borghesia bolognese in tutta comodità. La partita inaugurale venne disputata tra Bologna e Brescia, terminata in pareggio. L’impianto fino alla costruzione del Littoriale (1926) verrà intitolato ad Angelo Badini, giocatore rossoblù italo-argentino scomparso prematuramente.

Tuttavia, dopo l’inaugurazione del Littoriale, il campo dello Sterlino sarà utilizzato fino agli anni 60 per le squadre giovanili e per i campionati minori. Successivamente lo stadio verrà trasformato dal CONI in un moderno complesso sportivo a disposizione della comunità.

Biblografia

- Luca Baccolini, Bologna. Capitani e bandiere. Il racconto dei grandi che hanno fatto la storia del mito rossoblù, Roma, Newton Compton, 2020, pp. 18-20 (A. Badini), 276-277

- Bologna 1909-2019. 110 e lode. Il romanzo di una squadra laureatasi a pieni voti in passione, San Lazzaro di Savena, Conti, 2019, p. 30

- Franco Cervellati, Due torri e cinque cerchi. Bologna olimpica, Bologna, Millennium, stampa 1999, p. 28

- Carlo F. Chiesa, La storia dei cento anni. 1909-2009, Bologna Football Club. Il secolo rossoblù, Bologna, Minerva, 2009, pp. 20-21

- Gianfranco Civolani, Ivo Germano, Angelo Schiavio, in Dieci bolognesi del Novecento, a cura di G. Venturi, Bologna, Istituto Carlo Tincani, 2005, p. 201

- Tiziano Costa, Bologna '900. Vita di un secolo, 2. ed., Bologna, Costa, 2008, p. 49

- Tiziano Costa, Il tempo in cui visse Nasica. La "Belle Epoque" e dintorni, in: Augusto Majani Nasica 1867-1959. Pittore, illustratore e uomo di spirito, a cura di Alessandro Molinari Pradelli, Giancarlo Roversi, Antonio Storelli, Modena, F. C. Panini, 2002, p. 228

- Cultura e sport a Bologna negli anni della Grande Guerra 1915-1918, a cura di Paola Furlan, Bologna, Persiani, 2017, p. 74

- Claudio Evangelisti, Inespugnabile Sterlino, il fortino (in pendenza) dei mitici rossoblù, in: "Nelle Valli Boognesi", 35 (2017), pp. 36-37

- Gianni Marchesini, Bologna. 80 anni di gloria, Bologna, EdiMedia, 1988, vol. 1., p. 13, 26-28

- Il mezzo secolo del Bologna, 1909-1959, Bologna, Poligrafici Il resto del Carlino, 1959, p. 74 sgg.

- Marco Poli, Bologna com'era, Argelato, Minerva, 2020, pp. 59-60

- Giuseppe Quercioli, Storia degli olimpionici e degli olimpici bolognesi. Londra 1908 - Barcellona 1992, Bologna, Masetti, 1993, pp. 26-26 (E. Badini)

La Torre del Littoriale', ora Stadio Renato Dall'Ara, progettata da Giulio Ulisse Arata. Da 'Almanacco del Resto del Carlino 1929', Bologna, 1928.

Tiro a segno nazionale

(1886)

Il centro di tiro al bersaglio bolognese venne inaugurato nel 1862 tra Porta Castiglione e il Baraccano. Tuttavia, pur considerato un impianto provvisorio, rimase in funzione per oltre vent’anni, prima di trasferirsi, nel 1886, al Meloncello. Il nuovo Tiro a Segno fu predisposto nei pressi dell’Arco Guidi, sul terreno dove sorse il Littorale, aldilà del portico che unisce il Meloncello alla Certosa. La nuova struttura prevedeva sei giorni di gare, con ricchi premi (tra i quali 4 fucili Vatterli) ed una grande partecipazione di tiratori. Durante lo scoppio della prima guerra mondiale il Tiro al Segno venne convertito dall’autorità militare come luogo destinato alle esecuzioni dei condannati a morte ed ai disertori della patria.

Tuttavia, all’interno del poligono, lo sport del tiro avrà un grande sviluppo sino alla creazione del nuovo poligono.

Nel 1928, con la costruzione dei nuovi impianti polisportivi del Littoriale, il poligono verrà trasferito su un terreno pianeggiante in un’area limitrofa al fiume Reno.

Bibliografia

- Luca Baccolini, I luoghi e i racconti più strani di Bologna. Alla scoperta della "dotta" lungo un viaggio nei suoi luoghi simbolo, Roma, Newton Compton, 2019

- Bologna nelle sue cartoline, a cura di Antonio Brighetti, Franco Monteverde, Cuneo, L'arciere, 1986, vol. 2: Vedute della città, p. 109 (foto)

- Antonio Brighetti, Località Arco Guidi. Storia e iconografia, Bologna, A. Gaggi, 1981, p. 8

- G. Gaiani, Parole del presidente della Società G. Gaiani pronunziate in occasione dell'inaugurazione del nuovo campo di tiro al Meloncello seguita il 27 giugno 1886, Bologna, Tip. gia Compositori, 1886

- G. Gaiani, Tiro a segno nazionale. Società del mandamento di Bologna. Riferimento della presidenza sull'andamento morale ed economico della società nell'occasione dell'inaugurazione della bandiera sociale avvenuta nel giorno 4 aprile 1886, Bologna, Società tipografica già Compositori, 1886

- Statuto della Società del mandamento di Bologna, approvato dal Ministero dell'interno li 13 maggio 1884, Bologna, Regia tipografia, 1884

- Tiro a segno nazionale. Società del mandamento di Bologna. Riferimento sull'andamento della società, relativo all'anno 1886, Bologna, Soc. Tip. Già Compositori, 1887

TSN Bologna

Tiro a segno nazionale di Bologna

(1928)

Nel 1914, in considerazione della grande richiesta da parte della popolazione, venne commissionato all'ing. Barattini in progetto per la costruzione di un grande e moderno poligono che sarebbe dovuto sorgere sui colli della città. Tuttavia, lo scoppio della prima Guerra Mondiale e l’alto costo delle opere di mobilitazione del terreno, fecero accantonare momentaneamente l’idea della sua costruzione.

Il progetto iniziale dell’ing. Barattini venne ripreso nel dopo guerra per essere realizzato nel 1928 su un’area in pianura adiacente al fiume Reno. Pertanto, da questo momento, il tiro sportivo sarà dotato di una sede definitiva presso il poligono di via Agucchi, vicino allo scalo ferroviario. Durante la seconda guerra mondiale, il poligono subì enormi danneggiamenti causati dai bombardamenti e fu utilizzato dai nazifascisti per le fucilazioni dei partigiani e degli oppositori (si stima che vi furono consumati almeno 13 eccidi, con 122 vittime accertate, e molte esecuzioni individuali).

Nel 1991, in concomitanza dei Campionati Europei di Tiro a Segno, svoltisi per la prima volta a Bologna, si è proceduto ad una ristrutturazione generale di tutti gli impianti per armi sportive a fuoco. Dal 1999 è attiva la Palestra per gli attrezzi sportivi ad aria compressa con 30 linee a 10 metri.

Bibliografia

- Luca Baccolini, I luoghi e i racconti più strani di Bologna. Alla scoperta della "dotta" lungo un viaggio nei suoi luoghi simbolo, Roma, Newton Compton, 2019

- Bologna nelle sue cartoline, a cura di Antonio Brighetti, Franco Monteverde, Cuneo, L'arciere, 1986, vol. 2: Vedute della città, p. 109 (foto)

- Antonio Brighetti, Località Arco Guidi. Storia e iconografia, Bologna, A. Gaggi, 1981, p. 8

- G. Gaiani, Parole del presidente della Società G. Gaiani pronunziate in occasione dell'inaugurazione del nuovo campo di tiro al Meloncello seguita il 27 giugno 1886, Bologna, Tip. gia Compositori, 1886

- G. Gaiani, Tiro a segno nazionale. Società del mandamento di Bologna. Riferimento della presidenza sull'andamento morale ed economico della società nell'occasione dell'inaugurazione della bandiera sociale avvenuta nel giorno 4 aprile 1886, Bologna, Società tipografica già Compositori, 1886

- Statuto della Società del mandamento di Bologna, approvato dal Ministero dell'interno li 13 maggio 1884, Bologna, Regia tipografia, 1884

- Tiro a segno nazionale. Società del mandamento di Bologna. Riferimento sull'andamento della società, relativo all'anno 1886, Bologna, Soc. Tip. Già Compositori, 1887

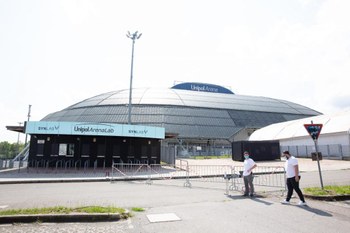

UnipolArenaLab_UnipolArena

Unipol Arena (già Palamalaguti)

(1993)

L’Unipol Area, conosciuta precedentemente come PalaMalaguti, è una delle maggiori strutture sportive polivalenti coperte in Italia. La sua costruzione risale al 1993 su progetto degli ingegneri Mauro Checcoli e Francesco Zarri. Lo stadio sin dalla sua costruzione doveva diventare la nuova sede della Fortitudo, tuttavia ha ospitato sia la Virtus che la Fortitudo e molti concerti e manifestazioni internazionali. Negli ultimi anni è stato sede della Coppa Davis di tennis del 2022, della coppa del mondo di equitazione, del superbowl di motocross, del Wrestling e delle finali nazionali di scherma. Pertanto, ad oggi può considerarsi come la struttura centrale per lo svolgimento di eventi sportivi e culturali all’interno del capoluogo bolognese.

Bibliografia

- Bologna città del basket, Modena, Panini - Roma, Editoriale l'Espresso, 2007, p. 27

- Franco Cervellati, Due torri e cinque cerchi. Bologna olimpica, Bologna, Millennium, stampa 1999, p. 109

- Virtus 80, a cura di Alberto Bortolotti, Bologna, Magellanica Consulting, 2009, p. 338, 348-355 (foto)

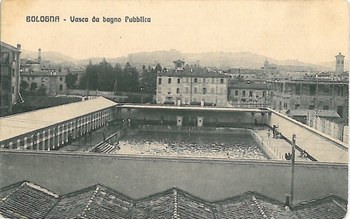

Bologna, Vasca natatoria da bagno pubblica in via Milazzo. Cartolina post 1910. Fondo Brighetti, Collezioni CaRisBo.

Vasca natatoria

(1910)

Il 30 giugno del 1910 a Bologna venne inaugurata dal sindaco Tanari la “vasca natatoria”. Questa prima piscina artificiale derivante dalla trasformazione di un lavatoio comunale (1904) diventerà erede del bagno della Grada costruito nel 1889 su un tratto del canale di Reno. La vasca verrà cambiata ogni giovedì in modo da prevenire l’insorgenza di malattie. I cittadini potevano disporre di differenti calzoncini da bagno ogni due ore circa. Inoltre, la fornitura di abbigliamento permetteva di ovviare agli scandali o altri inconvenienti provocati dalla consuetudine popolare di bagnarsi senza indumenti nei canali cittadini. Il nuovo impianto sportivo, per la sua ampiezza e modernità, sarà secondo solo a quello di Porta Garibaldi a Milano. Tuttavia, in quegli anni verrà discussa la possibilità di creare un’altra vasca nei Giardini Margherita che non vedrà mai la luce.

La grande piscina di via Milazzo verrà utilizzata dai cittadini sino agli anni venti, momento in cui verrà costruito il complesso polisportivo del Littoriale.

La mancata riqualificazione dell’aria e l’avvento della seconda guerra mondiale, obbligheranno il Comune a vendere l’area ai privati per la predisposizione di alloggi.

Dopo la dismissione, il luogo venne trasformato temporalmente in una stazione di esercitazione per i Vigili del Fuoco. Infine, con l’implementazione della linea ferroviaria e la diminuzione dei costi, negli anni trenta i bolognesi iniziano ad approfittare del mare della vicina Romagna.

Bibliografia

- Chiara Albonico, Parrocchia di SS. Filippo e Giacomo. Duecento anni di fede e storia, 1806-2006, Bologna, Studio Costa, 2005, p. 52 (foto)

- Bologna in cronaca. Notiziario cittadino del nostro secolo, 1900-1960, a cura di Tiziano Costa, Bologna, Costa Editore, 1994, p. 18

- Alessandro Cervellati, Bologna popolare, Bologna, Tamari, 1963, pp. 59-60

- Tiziano Costa, Bologna '900. Vita di un secolo, 2. ed., Bologna, Costa, 2008, p. 46

- Tiziano Costa, Bologna mai vista. 200 foto segrete, Bologna, Costa, 2009, p. 82 (foto)

- Tiziano Costa, I canali perduti. Quando Bologna viveva sull'acqua, Bologna, Costa, 1998, p. 20

- Franco Cristofori, Bologna. Immagini e vita tra Ottocento e Novecento, Bologna, Alfa, 1978, p. 103 (foto)

- Eugenia Marcantoni, La belle époque a Bologna, in Bologna Novecento. Un secolo di vita della città, a cura di Maria Letizia Bramante Tinarelli, Castelmaggiore, FOR, 1998, pp. 15-22 (foto)

- Il mito della V nera, a cura di Achille Baratti, Renato Lemmi Gigli, Bologna, Poligrafici L. Parma, 1972, p. 195 (foto)

- Marco Poli, Bologna com'era, Argelato, Minerva, 2020, pp. 137-138 (foto)

- Marco Poli, Il Conte ladro e altre storie bolognesi, Bologna, Costa, 1998, p. 287

- Giancarlo Roversi, Bologna amarcord. La gente, i luoghi e gli umori dal 1900 al 1940. Primo tempo, Argelato, Minerva, 2013, pp. 32-33

- Daniela Sinigalliesi, Vie d'acqua. Segni presenti segni immaginati, Bologna, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia, 1997, pp. 30-31

- Oliviero Zanardi, Dalla "Vasca natatoria" alle piscine comunali. Una storia per immagini, in: Cultura e sport a Bologna negli anni della Grande Guerra 1915-1918, a cura di Paola Furlan, Bologna, Persiani, 2017, pp. 80-105 (ill. e foto)

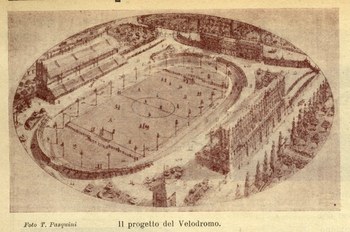

Il Velodromo bolognese - Il progetto del Velodromo. Foto T. Pasquini.Dalla rivista "Il Comune di Bologna" - maggio 1920.

Il Velodromo

(1920)

La struttura venne costruita vicino all’ippodromo Zappoli in via Pasubio nel 1920, poco fuori da Porta Saffi e lungo una nuova strada che unirà la via Emilia con il borgo crocetta. All’interno del velodromo è presente una pista in cemento armato ed un campo rettangolare 86x66 adibito al gioco del Foot-Ball. La struttura fu sede di grandi successi di gare ciclistiche e motociclistiche. Tra le alter attività svoltesi si ricordano le corride spagnole nel 1923. Inoltre, nel 1948 fu la sede di arrivo del Giro dell’Emilia dove vinse Fausto Coppi nel giorno di San Petronio. Purtroppo l’impianto negli anni subì una degradazione progressiva e nel 1996 venne abbattuto per dar spazio ad un parco pubblico, edifici residenziali ed un parcheggio.

Bibliografia

- Azzurri 1990, Roma, La Meridiana, 1990, vol. 6., Storia bibliografica emerografica iconografica della Nazionale Italiana di Calcio e del calcio a Bologna, p. 55

- Serena Bersani, Il giro di Bologna in 501 luoghi. La citta' come non l'avete mai vista, Roma, Newton Compton, 2016, scheda 332

- Lamberto Bertozzi, Giuliano Musi, Dal rossoblu all'azzurro, San Giovanni in Persiceto, Maglio, 2016, pp. 144-146

- Bologna e il suo stadio. Ottant'anni dal Littoriale al Dall'Ara, con un testo di Giuseppe Quercioli, Bologna, Pendragon, 2006, p. 8

- Bologna moderna, 1860-1980, a cura di G. Bernabei, G. Gresleri, S. Zagnoni, Bologna, Pàtron, 1984, p. 285

- Antonio Campigotto, Maura Grandi, Enrico Ruffini, Moto bolognesi degli anni '20, Vimodrone, G. Nada, 2004, p. 18

- C'era Bologna. Porta per porta la città rivela i suoi antichi segreti, a cura di Tiziano Costa e Oriano Tassinari Clò, Roma, Newton periodici, 1991, vol. 2., p. 615 sgg.

- Giorgio Evangelisti, Quando Monti volerà il Gigante canterà, in "Strenna Storica Bolognese", 46 (1996), pp. 301-318

- Enio Golinelli, Arrigo Martino, Paolo Reggianini, Emilia Romagna culla del trotto, Modena, Artestampa, 1990, p. 40 (foto)

- Moto Club Bologna "Ruggeri". 80. anno di fondazione, Bologna, a cura del Moto Club Ruggeri, stampa 1991, p. 4

- Giuliano Musi, 100 anni del Moto Club Ruggeri Bologna. Un secolo a tutto gas, Bologna, Minerva, 2011, p. 23

- Marco Poli, Bologna com'era, Argelato, Minerva, 2020, pp. 60-61 (foto)

- Giuseppe Quercioli, Storia degli olimpionici e degli olimpici bolognesi. Londra 1908 - Barcellona 1992, Bologna, Masetti, 1993, p. 28

- Enrico Ruffini, Felsina aviatrice. Cronache illustrate dello sport aereo bolognese, Bologna, Aero club Giuseppe Bortolotti, 1998, p. 57, 65 (foto)

- Enrico Ruffini, Moto club Bologna Ruggeri. 80. anno di fondazione, Bologna, a cura del Moto Club Ruggeri, 1991, p. 4

- La storia dello sport a Bologna, a cura di Giorgio Bernardi, Franco Cervellati, s.l., Grafiche Damiani, stampa 2005, p. 6

Bologna, Ippodromo Zappoli costruito nel 1888. Sullo sfondo il Velodromo. Era localizzato nelle proprietà Zappoli fuori Porta San Felice. Archivio privato famiglia Zappoli Thyrion..jpg

L’ippodromo Zappoli

(1888)

L’ippodromo costruito dai fratelli Zappoli era ubicato fuori Porta San Felice, tra l’attuale via Vittorio Veneto e Pasubio, accedendo da via Saffi. Costruito dal progettista Filippo Buriani nel 1888 come alternativa al parco della Montagnola. Da questo momento l’ippodromo diventerà la sede principale dell’ippica bolognese per le gare su seggiolini, mentre, le gare al trotto veniva svolte prevalentemente ai Prati di Caprara. Nel corso del tempo l’ippodromo fu sede di molte gare ciclistiche e della società Libertas. La struttura rimase in attività sino al 1928, momento in cui venne smantellato in vista della costruzione di nuovi alloggi.

Bibliografia

- Mario e M.Pia Aniballi, Cavalli al trotto, Bologna, Edizioni GES, 1982, pp. 22-23, 85-111

- Giancarlo Bernabei, La Montagnola di Bologna. Storia di popolo, Bologna, Pàtron, 1986, p. 86

- Bologna nelle sue cartoline, a cura di Antonio Brighetti, Franco Monteverde, Cuneo, L'arciere, 1986, v. 1.: Storia e cronaca locale, p. 67

- Alessandro Cervellati, Bologna al microscopio, Bologna, Edizioni aldine, 1950, vol. 2., p. 48

- Una città italiana. Immagini dell'Ottocento bolognese, a cura di Franco Cristofori, Bologna, Alfa, 1965, p. 15 (foto)

- Tiziano Costa, Marco Poli, La Montagnola. Fotoracconto di un luogo nobile di Bologna, Bologna, Costa, 2001, pp. 24-25

- Franco Cristofori, Bologna. Immagini e vita tra Ottocento e Novecento, Bologna, Alfa, stampa 1978, pp. 420-421 (foto)

- Cultura e sport a Bologna negli anni della Grande Guerra 1915-1918, a cura di Paola Furlan, Bologna, Persiani, 2017, pp. 76-79

- Enio Golinelli, Arrigo Martino, Paolo Reggianini, Emilia Romagna culla del trotto, Modena, Artestampa, 1990, pp. 30-34

- Marco Poli, Accadde a Bologna. La città nelle sue date, Bologna, Costa, 2005, p. 224

- Marco Poli, Cose d'altri tempi. Frammenti di storia bolognese, Bologna, Minerva, 2008, pp. 69-70 (foto)

- Donata Pracchi, Una fra le tante. Gabriella Zocca, memorie di Bologna, Bologna, Pendragon, 2018, p. 44, 48

- Giancarlo Roversi, Dalla Montagnola all'ippodromo Zappoli: gli anni eroici del trotto a Bologna (1846-1928), in: Cavalli al trotto, a cura di Maria Pia Barbolini Aniballi, Bologna, GES, 1982, pp. 85-90