A Beautiful Mind: racconto romantico di un disturbo psichico

Giulia Panella

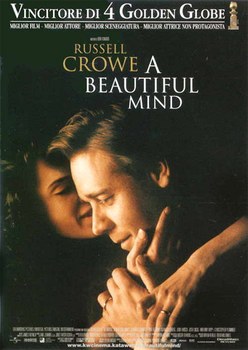

Il 13 giugno del 1928 nasceva John Forbes Nash Jr. All’epoca, nessuno poteva ancora sospettarlo ma lo aspettava una vita decisamente fuori dal comune: quel bambino riservato e poco entusiasta per la scuola sarebbe passato alla storia per il suo contributo alla teoria dei giochi, uno schema matematico che è diventato poi fondamentale nello sviluppo dell’economia contemporanea e che infatti ad oggi si associa al cosiddetto “equilibrio di Nash”. Questi risultati valsero a Nash dapprima il premio Nobel per l’economia, nel ’94, e in seguito, nel 2001, un film ispirato alla sua vita, A Beautiful Mind, diretto da Ron Howard e tratto dall’omonimo libro di Sylvia Nasar.

Forse però il genio di Nash non sarebbe bastato, da solo, a suscitare l’interesse dell’industria cinematografica o in generale di quei settori che si occupano di soddisfare un pubblico affamato di emozioni. Di solito, per essere appetibili, storie del genere devono essere condite con elementi che suscitino qualche reazione emotiva nello spettatore, come una storia d’amore, travagliata o semplicemente intensa, o una grande tragedia che stravolga le sorti dei personaggi. Nel caso di John Nash l’ingrediente speciale che vale la trasposizione letteraria e cinematografica della sua storia è qualcosa che non di rado cammina di pari passo con il genio: la follia.

Infatti, nel film di Howard la genialità del protagonista viene sempre accompagnata da un’inquietudine interiore più o meno travolgente che nell’interpretazione di Russell Crowe è resa mediante uno sguardo spesso evasivo, un tic della nocca dell’indice che strofina la fronte, un’andatura goffa, a tratti frenetica e a tratti quasi claudicante. Dagli anni di Princeton fino all’impiego al MIT, dal giorno felice del matrimonio con Alicia Larde (Jennifer Connelly) alla diagnosi di schizofrenia, A Beautiful Mind tratteggia per lo spettatore un’immagine tangibile di un disturbo psichico che spesso è piuttosto un demone invisibile. Nel film, infatti, la malattia di Nash inizia a palesarsi già dai primi anni di università attraverso allucinazioni quali quella dell’amico e compagno di stanza Charles Herman e, più avanti, della sua nipotina Marcee, fino all’arrivo del misterioso William Parcher (Ed Harris) del Dipartimento della Difesa, che coinvolgerà Nash in una pericolosa operazione segreta per sabotare un attacco sovietico agli Stati Uniti.

Queste allucinazioni, per cui lo spettatore arriva addirittura a provare una certa simpatia o un senso di antagonismo, contribuiscono senz’altro a rendere più avvincente la vicenda e forse a permettere che il pubblico possa più facilmente provare empatia per il protagonista. Si tratta però di una scelta di regia che, insieme ad altri particolari, sacrifica un resoconto più strettamente fedele alla realtà in favore di una versione funzionale alla trasposizione cinematografica. John Nash, infatti, non soffrì mai di allucinazioni visive. Allo stesso modo, è vero che l’amore di Alicia lo aiutò a uscire dal periodo più buio della sua vita, ma è anche vero che prima di sposarsi Nash ebbe un’altra relazione da cui ebbe anche un figlio che però decise di non riconoscere. Nel film di Howard non c’è traccia di questa vicenda, che probabilmente avrebbe dipinto davanti agli occhi dello spettatore un uomo piuttosto diverso da quello che viene invece raccontato in A Beautiful Mind.

Ma in fondo si tratta di un film, non di un documentario biografico, e quindi è lecito che, in una certa misura, il regista tagli e ricucia le vicende come meglio crede, in base alla storia che ha deciso di raccontare. Allora perdono importanza anche le critiche secondo cui A Beautiful Mind non spiega adeguatamente la teoria dei giochi e il rivoluzionario contributo apportato da Nash alle scienze economiche, o il fatto che siano stati omessi il periodo di divorzio da Alicia e l’interruzione del trattamento farmacologico a partire dal ritorno a Princeton.

È evidente che quello a cui Howard vuole dare peso è altro: è, per esempio, la forza di una donna, Alicia, che sceglie di restare quando vorrebbe invece scappare, che sceglie di prendere per mano l’uomo di cui si era innamorata e di accompagnarlo in un percorso difficile, lungo e doloroso; o ancora, l’importanza del supporto e dell’amicizia dei vecchi compagni d’università e colleghi, che con gentilezza aiutano Nash a reinserirsi nell’ambito accademico fino ad arrivare alla commovente cerimonia della consegna delle penne. Ma, soprattutto, Howard vuole permettere allo spettatore di farsi un’idea di quello che un disturbo psichico può rappresentare per chi ne è affetto e per le persone che lo circondano, tanto più in un’epoca in cui il trattamento della schizofrenia prevedeva lo shock insulinico.

Si tratta di un messaggio profondo, la cui comunicazione dipende in buona parte anche dal cast scelto per raccontare queste vicende e che se ne dimostra all’altezza. Infatti, non passa inosservata l’intensa interpretazione di Jennifer Connelly, che trasmette con forza la drammaticità del contesto e vale all’attrice statunitense un Oscar e un Golden Globe come miglior attrice non protagonista. Nonostante le numerose candidature, a Crowe arrivano meno riconoscimenti, ma non per questo la sua performance si può considerare da meno: l’attore, infatti, con il supporto di una sceneggiatura calzante, dà forma all’inquietudine del protagonista, tanto fisica quanto psichica, apportando quella dose di tenerezza e pietà fondamentale per suscitare l’empatia dello spettatore.

Quindi, si può dire che in generale A Beautiful Mind, film tanto acclamato e tanto criticato, incontri il favore del pubblico, forse soprattutto per quel suo mettere da parte il rigore che richiederebbe un’inchiesta biografica, concentrandosi invece sulla componente romantica che la vita di John Nash -come forse, in fondo, ogni vita - ha da offrire.