corsi, antropologia dell'educazione, libro, progetto, progetti di ricerca

Si pensa spesso all’antropologo come allo studioso che parte in missione per osservare tribù lontane. Ma l’antropologia – disciplina dalla definizione quanto mai variabile e complessa – si occupa anche di realtà a noi più familiari e per questo apparentemente più conosciute. La concezione e la costruzione dell’identità e dell’alterità nelle nostre scuole sembra quindi essere il tema perfetto per una riflessione antropologica.

Dove la definizione dell’alterità passa attraverso il concetto di normalità, o meglio la definizione di questa che viene “data dalla scuola e nella scuola”, rispetto a comportamenti e persone “identificati come diversi e in quanto tali devianti o ‘fuori norma’, declinati, in ragione di tale differenza, sempre in termini di deficit o di problema”. È la Trappola della Normalità (Seid, 2014), l’ultima fatica di Roberta Bonetti, docente di antropologia all’università di Bologna, volume che raccoglie il lavoro di un gruppo di allievi nelle scuole italiane, che scelgono la via dell’etnografia, genere scientifico che implica un’esperienza di relazione e di scoperta della complessità che va oltre categorie, etichette e acronimi. Un esempio di antropologia attiva, che studia i fenomeni per proporre consapevolezza negli ambienti studiati, e la conseguente possibilità di un rimedio ai problemi.

Nel loro viaggio nelle scuole italiane, i giovani antropologi scoprono che troppo spesso per gli insegnanti come per i bambini la diagnosi del problema, disturbo, o dell’eventuale malattia di cui soffre “diventa il nome cui appellarsi per definire chi è il bambino”: la complessità della persona scompare dentro un’etichetta. Di più: il bambino problematico sembra “nascere” e acquisire identità solo in presenza di una diagnosi – laddove questa tardi, si arriva al paradosso di insegnanti che affermano di “non sapere molto” del bambino che da mesi hanno di fronte. Ma soprattutto capiscono come il concetto di normalità non abbia tanto o solo una funzione descrittiva quanto piuttosto prescrittiva, sconfinante in una possibile normalizzazione, con buona pace della rispettosa accettazione dell’altro.

Gli effetti pratici possiedono una loro logica perversa: l’assimilazione della lingua di accoglienza – citano come esempio – diventa quasi un “permesso di soggiorno” per stare dentro la classe. Se questo può avere una oggettiva utilità per l’insegnante, il rischio conseguente è sottovalutare le capacità comunicative dei bambini e giudicare lo scolaro straniero solo in base alle sue mancanze di italiano. Le carenze della lingua offuscano le potenzialità della persona, e rivelano i limiti di una scuola ormai multiculturale che non riesce a diventare anche multilingue. Oppure osservano come la crescente diffusione dei “nuovi disturbi” come la sindrome da deficit di attenzione sembra essere in non casuale relazione con la parallela diffusione dei curricula standardizzati: più la norma si definisce, più numerosi diventano coloro che non vi corrispondono.

Sono solo due tra i molti esempi e casi illustrati nel volume, tra burocratici o involontari “marcatori di disabilità” e prassi di istituzionalizzazione della diversità, tutti elementi che portano all’amplificazione di nuove differenze. Esperienze “etnografiche” che confermano i malanni della burocrazia scolastica italiana, ma senza avanzare critiche agli insegnanti, anzi esprimendo solidarietà verso chi opera quotidianamente e denunciando la precarietà perenne, i cui danni accomunano insegnanti e ragazzi. E con un capitolo interessante sui temi dell’insuccesso scolastico, su cause e modi che “non permettono di acquisire i traguardi scolastici”, dove ogni diagnosi ha ovvie ricadute sull’organizzazione e sul personale ma pone anche domande sul senso autentico del “successo ” a scuola.

La normalità si rivela quindi proprio una trappola, perché è un costrutto culturale necessario e livellatore a cui è funzionale ambire; ogni eccezione è una deroga, e va accettata e rispettata. Per essere garantita e accettata, va però istituzionalizzata, “inscatolata”, programmata; ogni eccezione prevista è – proprio in quanto prevista – una norma ulteriore. Più che una trappola, quasi un cul-de-sac.

Una riflessione finale si affaccia quindi alla mente del lettore, tra le molte che attraversano le pagine e che intrigheranno gli addetti ai lavori così come il pubblico di chi si domanda come stia la scuola oggi: dopo aver delegato quasi in toto alla scuola l’attività normalizzatrice che ogni gruppo sociale ha sempre esercitato verso la generazione successiva, qual è il futuro che ci attende? Inaridiremo su schemi e tabelle standard, funzionali e politicamente corretti, o discuteremo invece sulla “norma”, fino a liquefarla, ma perdendo comunque di vista la persona? Un dilemma che l’antropologia può solo testimoniare e descrivere, la risposta sta sicuramente altrove.

Raccontare un’esperienza significa condividerne i passi salienti. L’intento del testo che segue è proprio quello di affidare alle parole la riproduzione dell’unicità di un’esperienza vissuta in ambito universitario.

Le lezioni universitarie scandiscono la quotidiana routine di noi studenti e le aule divengono prevalentemente luoghi di apprendimento e di conoscenza. A volte, ma purtroppo non di frequente, le lezioni si possono poi trasformare in occasioni di dialogo e confronto fra i noi e anche con i docenti. Quando la condivisione di idee e riflessioni costruite coralmente acquista lo spessore di matura consapevolezza, allora anche la realizzazione di un nuovo progetto di ricerca diviene una stimolante possibilità di studio.

Queste potenzialità creative hanno trovato una loro concretizzazione durante le lezioni di “Antropologia Applicata nei contesti educativi” tenute alla professoressa Roberta Bonetti all’interno del corso di Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia della Facoltà di Lettere e Filoso!a di Bologna (anno accademico 2009/10). quello che abbiamo sperimentato è stato, prima di tutto, un nuovo modo di vivere la didattica: non più mera assimilazione di idee, concetti e metodi racchiusi in un programma prestabilito, ma costruzione condivisa di un percorso didattico dettato dalle nostre voci e dalla negoziazione continua di pensieri in movimento.

La possibilità di trasformare i nostri punti di vista, le nostre esperienze e tutto ciò che vorremmo dire e fare in elementi cardine della formazione si scontra con quanto e quanti ci portano quotidianamente a vivere come protagonisti di un iter universitario talvolta passivo. Quando poi la frequentazione di un corso dà anche l’opportunità di fare esperienza di ricerca e di partecipare a un progetto di pubblicazione, allora la sperimentazione di un nuovo fronte formativo si dispiega in tutta la sua concretezza.

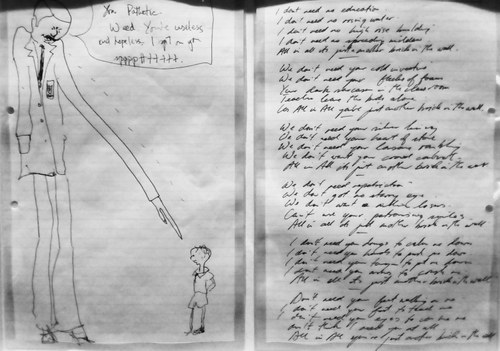

Immagine: Testo originale della canzone break in the wall dei Pink Floyd (Foto di Roberta Bonetti).

Il peso degli stereotipi, delle discriminazioni, delle visioni etnocentriche e delle pretese generalizzanti schiaccia con prepotenza le peculiarità del vasto e multiforme mondo dell’educazione, lasciando spesso idee, attività e progetti coperti da una coltre di fittizia normalità, che è divenuta gradualmente il fil rouge delle riflessioni contenute in questo libro. Alcune domande hanno dunque accompagnato nel corso delle nostre discussioni: è possibile capire come si costruisce il criterio di “normalità” nei contesti educativi? Secondo quali scelte e attività si può offrire un contributo antropologico?

Proprio da questi interrogativi del corso ha preso avvio la decisione di creare un progetto di lavoro coordinato dalla professoressa Bonetti e costruito attraverso la collaborazione fra la docente e gli studenti. Questi, in termini sintetici, gli intenti del lavoro: comprendere come si definisce il concetto di normalità attraverso esperienze e ricerche etnografiche compiute all’interno di ambiti educativi diversi; raccontare quanto raccolto, osservato e vissuto in un libro rivolto agli studenti, agli “addetti ai lavori” – insegnanti, educatori, antropologi ecc. – e a tutti coloro che si interessano del settore.

Sarebbe riduttivo pretendere di riepilogare quanto sperimentato nel corso di questa esperienza. Eppure, soprattutto nella fase conclusiva del progetto, è emerso con forza il bisogno di fare come una sorta di sintesi, che potesse essere comunicata ad altri. Perché è importante trasmettere, sotto forma di riflessione personale e di gruppo, quegli elementi che hanno impreziosito la nostra esperienza:

"Abbiamo scoperto di avere un ruolo attivo-creativo nella nostra formazione. Abbiamo cercato di mettere in evidenza quanto l’educazione sia fatta di particolarità e di soggettività – piuttosto che di normalità, concetto di per sé vuoto. Ci siamo anche sforzati di crescere come persone sensibili al dialogo e al lavoro in comune"(p. 19).

La costante sensazione di “essere in bilico” rimanda ad un mettere in discussione ciò che appare stabile, avere punti di riferimento, ma anche concepire questi ultimi come limiti da superare o elementi da rivedere. È la dimensione pratica, il nostro ambito di interesse. È all’interno di essa che si dispiegano le azioni degli attori sociali – antropologo compreso –, che prende forma l’idea del cambiamento e del confronto e che vengono messi in discussione confini e certezze.

Attraverso questa esperienza è stato possibile sperimentare la possibilità di muoversi al di fuori delle nostre convinzioni, di mettere in discussione ciò che diamo per scontato e di sospendere la sterile contrapposizione fra “giusto” e “sbagliato.