Il Vangelo secondo Chuck Klosterman

Roberto Andrés Lantadilla

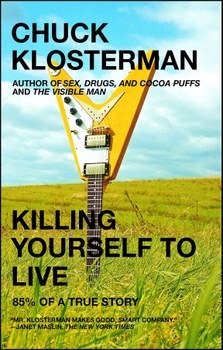

Innanzitutto, una premessa: non avevo mai sentito parlare di Chuck Klosterman fino a che non ho scoperto che la casa editrice minum fax ripubblicherà una traduzione di Killing Yourself to Live: 85% of a True Story del 2005, terzo libro dell’autore. Il titolo, e soprattutto il sottotitolo, hanno attirato la mia attenzione.

Ho cominciato a leggere il libro in lingua originale sapendo ben poco del suo autore: un paio di ore in compagnia di Google e scopro che è un tipo dall’aspetto buffo, barba e capelli rossi, occhiali alla buddy holly, nato in Minnesota, con una smodata passione per i Kiss, che ha scritto per Spin Magazine per un po’ di anni. La curiosità aumenta. È proprio fra le pagine della nota rivista musicale americana che nasce originariamente l’idea principale del libro: una via crucis attraverso l’America più marginale, segnata dai luoghi in cui certe icone del rock hanno perso la vita, consegnate così all’immortalità. È un viaggio, o meglio, un road trip, che si estende per 6557 miglia, circa 10552 km, e che simbolicamente si allontana dal centro caotico del mondo, New York, verso le sue periferie più deserte, come Aberdeen, tetro villaggio d’infanzia di Kurt Cobain, in provincia di Seattle.

Già dalle prime pagine infatti ci rendiamo conto che il pellegrinaggio del nostro Chuck è anche una fuga dall’ambiente newyorkese, da una certa generazione che teme l’autenticità, come ci dice lo stesso autore, e che si rifugia nel distacco ironico. D’altronde, stiamo sempre parlando di un autore il cui primo libro, Fargo Rock City: A Heavy Metal Odyssey in Rural Nörth Daköta del 2001, è una storia e elogio della scena Glam Metal degli anni ’80, il tutto unironically, senza ironia. Ora, so che può sembrare una fallacia da parte del recensore, ma non posso fare a meno di avvicinare la prosa e lo stile di Chuck Klosterman a certi suoi conterranei autori del midwest. L’onnipresenza della cultura popolare e la maniacale autoreferenzialità non possono che non richiamare la prosa di David Foster Wallace, sebbene il paragone divenga più forte se si tiene in considerazione il predecessore di Killing Yourself to Live, il best-seller Sex, Drugs and Cocoa Puffs: A Low Culture Manifesto (2003), raccolta di saggi sulla cultura popolare. L’affanno per la sincerità e i compassionevoli ritratti della marginalità rurale non possono che non richiamare gli affreschi postmoderni di George Saunders. Dall’alto veglia il santo patrono del midwest letterario, Kurt Vonnegut, con il quale Klosterman condivide l’uso mitragliante della sintassi breve e il tono satirico.

Insomma, se esiste una tradizione letteraria del midwest, di sicuro Klosterman ci rientra in pieno, anche se –giustamente- più in sordina rispetto ai titani a cui l’ho azzardatamente accostato. Eppure, non è nel midwest che l’autore ci restituisce una delle parti meglio riuscite e empatiche del libro, bensì a Rhode Island. In veste di giornalista, Klosterman si reca a West Warkick, dove ad un concerto dei Great White, pessima band Blues Metal anni ’80, nel 2003 trovarono la morte 100 persone a causa di un incendio nel locale. È qui che si cristallizza il vero scopo del viaggio dell’autore: se il rock è fatto per lo più di mito, Klosterman vuole squarciarne la superficie per arrivare ai luoghi, per lo più rurali, in cui sopravvive l’esperienza diretta e personale con il genere; in poche parole, è alla ricerca dell’autenticità.

Ma è possibile parlare di autenticità nel ventunesimo secolo? Ogni tanto il nostro autore si trasforma in una specie di Adorno sovraesposto alla cultura accelerata e, elevandosi su un fragile piedistallo, sentenzia la sua condanna: siamo tutti quanti in preda all’allucinazione collettiva della cultura popolare."But this is how popular culture works: you allow yourself to be convinced you’re sharing a reality that doesn’t exist." Tuttavia, nonostante questi spettacolari momenti di paranoica lucidità, la cultura popolare permea ovunque nel libro, e a più livelli. Spesso il nostro autore si slancia in stravaganti esegesi dei testi delle canzoni, da cui trae preziose e bizzarre epifanie, come per esempio che Rod Stewart sia l’uomo più sincero del pianeta, nonostante non abbia scritto nessuna delle sue canzoni. Ma l’apice della sua attenta lettura dei prodotti dell’industria culturale lo si ha con la sua teoria secondo cui Kid A dei Radiohead descriva passo per passo gli avvenimenti dell’11 settembre. Questo rivela il fatto che per Klosterman la cultura popolare sia il barometro con il quale leggere un’intera società; nonostante il disco dei Radiohead sia uscito undici mesi prima del tragico evento, nelle sue atmosfere erano già racchiuse le tensioni culturali di fine millennio, di cui gli attacchi non sono che la consacrazione. D’altronde, come ironizza lo stesso autore,"Have I become so reliant on popular culture that it’s the only way I can understand anything?" Oltre alle cose di cui sopra, sulle quali volevo particolarmente concentrarmi, Killing Yourself To Live è un libro spassosissimo in cui, come in ogni road trip che si rispetti, l’autore indaga anche sulla sua relazione con il mondo, di cui ci fornisce la sua personale visione inzuppata di cultura rock.

Un avvertimento: Chuck Klosterman parla tanto con sé stesso, di sé stesso, e addirittura immagina dialoghi di altri su sé stesso. Alla fine dei diecimila e passa chilometri del viaggio, il lettore seduto nel sedile del passeggero della Ford di Klosterman avrà due opzioni, senza via di mezzo: prenderlo a pugni in faccia per farlo smettere di parlare, o volergli un sacco di bene. Purtroppo, nonostante abbia cercato di fare del mio meglio, ho optato per la seconda opzione. Detto questo, alzo lo stereo e lascio concludere a Jagger e compagni: “I know it's only rock 'n roll but I like it, like it, yes, I do”.