- Home

- Architectural Humanities Apri sottomenù

-

Progetti

Apri sottomenù

- Ecosistema Digitale per la Cultura - EDC

- Cittadinanza temporanea e nuova percezione della città: studenti, turisti, migranti

- Etiche ed estetiche della città

- Prospettive dell’estetica contemporanea

- Estetica di architettura, design, paesaggio e città

- Urban aesthetics networking

- Places and Memory

- Conferenze dottorandi

- Pubblicazioni Apri sottomenù

- Agenda

Volumi

The Adventure of Form:

Aesthetics, Nature and Society

Pierpaolo Ascari

Traslated from italian by Violeta Fantoni

BK, CPCL series

2021, 139 pp.

Link all'editore

The parts of this book could be arranged with complete impunity around one of the brightest stars in the firmament of philosophy and aesthetic reflection. Moreover, that star does not merely suggest a hypothesis of thematic correlation between the individual parts, but raises the problem of their own tendency (as parts) to have always implied a recomposition. The reference is to Kant’s third Critique, where the overall view is a preliminary condition to any fragment of knowledge and experience: if in the following pages it is possible to find a certain number of connections, it is also in relation to the problem that Kant meant to resolve by identifying a faculty that binds the exercise of the intellect to the latency of an organic framework. A framework without any content, as is well known, except precisely that of the propensity of each phenomenon to be first and foremost part of something. According to Kant, it is only by virtue of this propensity that we can enter into a relationship with the world, that we can feel and perceive it and that we enable it to mediate, through the feeling of pleasure, the experience of ourselves. This is not a requirement of the world, since it does not fall within the phenomenal and mechanical horizon of knowledge, but an indispensable projection for the subject to establish contact with the evidence of any singularity. And it will be precisely to the release of this evidence that one of the first and most enthusiastic readers of the third Critique, Goethe, will immediately associate the notions of form, morphology and metamorphosis, pinpointing an opening which, through Kantian reflection, can lead to the topics we will discuss.

Table of content

Introduction: Form and Ground p. 7

Chapter One: Form and Metamorphosis p. 22

Chapter Two: Form and Matter p. 51

Chapter Three: Form and Force p. 62

Chapter Four: Form and History p. 76

Chapter Five: Form and Gender p. 89

Chapter Six: Form, Gender and Class p. 104

Chapter Seven: Form, Gender, Class and Race p. 120

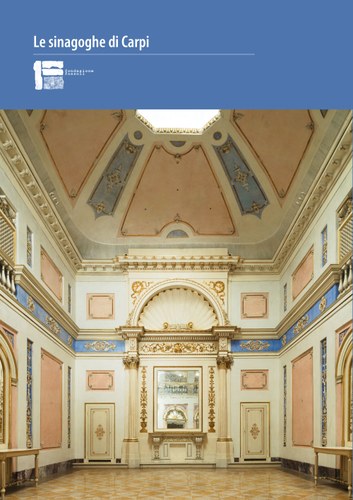

Archiletture

Forma e narrazione tra architettura e letteratura

a cura di Andrea Borsari, Matteo Cassani Simonetti, Giulio Iacoli

Mimesis, coll. Eterotopie

2019, 642 pp.

Archiletture si interroga sui rapporti tra letteratura e architettura portandosi alla radice di una possibile relazione strutturale tra le due discipline, senza limitarsi alla pur essenziale rilevazione tematica nei testi letterari di luoghi o figure in qualche modo interessanti per la cultura architettonica. Il suo centro di interesse è l’individuazione di casi di studio in cui l’affinità strutturale tra letteratura e architettura emerge come elemento caratterizzante il processo creativo e la riflessione sui modi in cui tale affinità si manifesta. I contributi inclusi nel volume riguardano, da un lato, opere letterarie la cui matrice è una forma architettonica e, dall’altro lato, opere di architettura – disegni, scritti, costruzioni – in cui la scrittura non svolge un ruolo sussidiario nel processo creativo, ma diviene altresì strumento per includere nel progetto la componente circostanziale della vita che si immagina svolgersi, o essersi svolta, nei luoghi o in relazione agli oggetti progettati.

Indice

Introduzione

Andrea Borsari, Matteo Cassani Simonetti, Giulio Iacoli, p. 9

Parte prima: Luoghi e strutture della narrazione

Strutture narrative e architettura dell'opera

Jacques Neefs, p. 39

Visionary, Prophet, Preacher: The Relationship Between Figuration and Narration in the Models of Artistic and Architectural Creativity Described by John Ruskin

Giovanni Leoni, p. 59

La Parigi "moderna" di Charles Baudelaire e Walter Benjamin

Antonio Pizza, p. 75

The Language of Architecture - The Architecture of Language: The Case of the Dutch Architect H.P. Berlage

Harman van Bergeijk, p. 91

Alcune considerazioni su spazio e tempo nella Affinità elettive di Johann Wolfgang Goethe (1809)

Roberta Malagoli, p. 105

Architectures (1921) e Eupalinos ou l'architecte: Note sulla Compagnie des Arts Français, un testo di Paul Valery e un recueil curato da Louis Süe e André Mare

Matteo Cassani Simonetti, p. 121

Parte seconda: Metropoli di carta: Gesti visioni, ornamenti

Mitopoiesi delle forme e delle figure: per una filosofia del gesto e della parola

Raffaele Milani, p. 143

Nagai Kafū and the Logic of Place in the City of Situations: Tokyo

Laura Ricca, p. 155

Distopie da un futuro passato: La visione di James G. Ballard

Federico Farné, p. 167

Architettura e letteratura, fantasmagoria dei luoghi e immagini di città di Siegfried Kracauer

Ivano Gorzanelli, p. 175

Metropoli senza coscienza di classe: Gli impiegati di Sigfried Kracauer come decostruzione della ratio nella spazialità del moderno

Mauro Pala, p. 187

Architetture-genere: Tre movimenti descrittivi dagli anni Sessanta (Parise, Bassani, Ginzburg)

Giulio Iacoli, p. 205

Parte terza: Case e corpi, libri e geografie

Una gita sulla collina del mormorio, ovvero una passeggiata fra arte, letteratura e architettura

Bertrand Westphal, p. 223

Architettura, Memoria e Riscritture dall'Hypnerotomachia Poliphili (1499) al Songe de Poliphile (1546)

Maria Gabriella Adamo, p. 237

Archilettura dell'Architettonico libro di Antonio Averlino Filarete

Marina Dalla Putta Johnston, p. 257

Per una grammatica della narrativa condominiale

Gloria Bonaguidi, p. 271

Forma della casa, forma del corpo, forma del testo: Magrelli nel "condominio di carne"

Riccardo Donati, p. 291

La casa chimerica

Andrea Borsari, p. 305

Parta quarta: Mondi di mondi

Architetture mondo

Susi Petri, p. 333

La stradario di una vita: Walter Benjamin e Léon Daudet

Pierpaolo Ascari, p. 353

La wonderbox di Henry James. The Turn of the Screw: architettura del testo, architetture nel testo

Paola Carmagnani, p. 369

Luoghi, oggetti e strane pratiche: Quattro panchine in Samuel Beckett

Ugo Cornia, p. 385

Interni, castelli e ville prussiane nella prosa del tardo realismo tedesco e il colombario romano di Friedrich Nietzsche

Stefania Sbarra, p. 397

Parte quinta: Spazi per immagini nel tempo

L'innocenza dei luoghi: Cronaca di un pellegrinaggio

Sergio Porta, p. 417

Anti-luoghi e contro-spazi: L'architettura manicomiale da Franco Basaglia a Fabrizia Ramondino

Marina Guglielmi, p. 435

Una casa come loro: Curzio Malaparte e John Hejduk

Lamberto Amistadi, p. 451

Qui e (non) ora: La spazializzazione del tempo in Here di Richard McGuire

Stefano Ascari, p. 469

«...and this is where I'll put the living room». Architetture a fumetti: Richard McGuire e Chris Ware

Michele Righini, p. 487

Narrare senza architettura: L'Islanda nei romanzi di Jón Kalman Stefánsson

Sofia Nannini, p. 501

Parte sesta: Scritture e costruzioni tra intérieurs e cityscapes

Alberto Savinio e lo spazio urbano

Rosita Tordi Castria, p. 515

Un «libro tradotto in pietre vive»: Narrazione e architettura nella costruzione del Vittoriale di Gabriele d'Annunzio

Micaela Antonucci, 523

Architecture in a Book. Le Corbusier's Le Poème de l'Angle Droit

Daniel Naegele, p. 545

Dal Cabinet d'objets précieux alla Maison-Musée: Architetture di interni nel XIX secolo tra scrittura, collezionismo, arti decorative e applicate

Cettina Rizzo, p. 563

Life in the big cities: Moltitudine e invisibilità metropolitana nella narrativa statunitense contemporanea

Fabio Vittorini, p. 577

La morfologia della Medina di Tunisi come narrazione urbana negli studi di Roberto Berardi

Francesca Privitera, p. 591

Profili biografici degli autori, p. 607

English abstracts, p. 617

Georg Simmel et le champ architectural

Sociabilité urbaine, paysage et esthétisation du monde

sous la direction de Andrea Borsari et Manola Antonioli

Mimésis, coll. Philosophie

2020, 208 pp.

L’intention de cet ouvrage est de montrer l’importance de l’œuvre de Georg Simmel (1858-1918) en croisant différentes disciplines (philosophie, sociologie, anthropologie, théorie de l’architecture et de la ville) autour de la question de l’existence d’un « champ architectural » dans sa pensée.

Sommaire

Introduction

Andrea Borsari et Manola Antonioli, p. 7

Un champ architectural dans la pensée de Georg Simmel?

Andrea Borsari, p. 13

Sociologie de l'espace relationnel

Manola Antonioli, p. 41

Le ville comme forme de l'esprit objective: Quelques considérations herméneutiques

Denis Thouard, p. 55

Fragmentation et crise de la citoyenneté dans la grand ville contemporaine

Gregor Fitzi, p. 71

Simmel, Kracauer et la corporéité des choses dans la grand ville

Pierpaolo Ascari, p. 83

Sensualité, anthropologie et architecture: Méditations avec Simmel

Ingo Meyer, p. 95

Sensorialité métropolitaines: Objets sensibles et cadres spatiaux selon Benjamin, Simmel et le métro de New York

Henrik Reeh, p. 115

Simmel et la découverte du paysage

Paolo D'Angelo, p. 139

Grenzwesen: Espace, frontière, symbole chez Georg Simmel

Fabrizio Desideri, p. 155

Totalité et multiplicité

Jacinto Lageira, p. 169

La réception de l'œvre de Georg Simmel dans le champ architectural en France et en Italie

Alexandra Pignol et Cristiana Mazzoni, p. 183

Notes bibliographiques des auteurs, p. 199

Diogene e la città

Il cinismo antico e le sue riemergenze

Ugo Cornia

BUP, coll. La vita e le forme

2021, 256 pp.

Il libro si propone di indagare, a partire dagli stimoli offerti dalle ricerche di alcuni filosofi e studiosi come Hadot, Agamben, Foucault, Fabbrichesi, Goulet-Cazé e Sloterdijk, la specificità dell’antico cinismo, una forma di vita molto particolare, il cui stile ha forse ancora oggi qualcosa da dire. A tale scopo, il testo ricostruisce un quadro di insieme che ricompone la peculiare forma di vita cinica, molto autarchica e polemica in relazione alle principali esperienze di vita: l’origine e la cittadinanza, il rapporto con l’economia, il potere, le convenzioni sociali, il sapere e la religione. Contestualizza inoltre la forma di vita cinica in relazione al contesto urbano, perché il cinismo si è sviluppato all’epoca della civiltà greco-romana e all’interno delle città. Nei templi o nelle piazze, attraverso comportamenti sfrontati e spudorati, veniva contestato l’abituale modo di vestirsi o di abitare, e veniva scarsamente considerato il ruolo delle normali consuetudini e delle leggi. Nella ricerca qui proposta viene inoltre indagata la persistenza di una corrente sotterranea del cinismo, con continue riemersioni, nel corso dello sviluppo della cultura occidentale, dalla fine del mondo greco-romano al diciannovesimo secolo. Riferimenti a Diogene sono anche presenti nella cultura araba e in alcune raccolte medioevali, così come in Erasmo da Rotterdam, Montaigne, Rabelais, Thoreau, Marx e Nietzsche. Per quanto riguarda il Novecento si sono analizzati alcuni motivi cinici presenti nella narrativa di vari autori come Tolstoj, Bernhard, Beckett, Hašek e Kristóf. Infine, in ambito filosofico, viene approfondito in quale modo il cinismo sia stato recuperato da Foucault e Sloterdijk, mentre per la sfera socio-economica si è cercato di evidenziarne i nessi con le proposte del pensiero della decrescita e di Ivan Illich.

Continuità e discontinuità nelle forme della cultura

a cura di Pierpaolo Ascari e Andrea Borsari

Bologna University Press, collana La vita e le forme

2023, 125 pp.

L’ipotesi che sorregge la ricerca è che filosofia, letteratura, scienze umane e sociali del Novecento, soprattutto in ambito tedesco, ma non solo, siano state attraversate da una serie di domande che hanno interrogato le modalità con cui le varie forme della cultura e delle culture predispongono la comprensione del nuovo e il suo mostrarsi attraverso configurazioni precedenti. Formule di pathos e migrazione delle immagini, storia dei motivi letterari, filosofia delle forme simboliche e interpretazione figurale si compongono in una ideale connessione di intenti, intrecci, rimandi e conflitti che hanno nell’impresa di Hans Blumenberg una sorta di termine di comparazione e di centro di irraggiamento nelle diverse soluzioni. Per questo, il volume è racchiuso tra due interventi dedicati alla metacinetica delle metafore (A. Haverkamp) e degli orizzonti di senso epocali in Blumenberg (A. Borsari). Entro questa cornice, il libro esplora due possibili direzioni: le prospezioni sulla continuità e la discontinuità scaturite dall’energetica delle Pathosformel di Aby Warburg (A. Pinotti) e dall’affresco storico sull’unità della civiltà letteraria occidentale nella Toposforschung di Ernst Robert Curtius (F. Bertoni); gli scarti di continuità presenti nell’avvento dell’immagine fotografica secondo Siegfried Kracauer (O. Agard), nell’essere del non ancora di Ernst Bloch (M. Latini) e negli anacronismi di Alfred Sohn-Rethel (P. Ascari), nonché nel progetto di atmosferologia di Hermann Schmitz (T. Griffero).

Indice

Introduzione: Discontinuità e continuità

Pierpaolo Ascari – Andrea Borsari, p. 5

Metaphor, Discontinuity and Latency: Blumenberg’s Metaphorology between Aristotle and Saussure

Anselm Haverkamp, p. 15

«Camaleonte dell’energia»: La Pathosformel come neutro in Aby Warburg

Andrea Pinotti, p. 25

Ernst Robert Curtius: Topos

Federico Bertoni, p. 39

Siegfried Kracauer’s historical anthropology of photographic image

Olivier Agard, p. 53

Ernst Bloch e i passaggi di città

Micaela Latini, p. 65

Felt Body and Atmosphere: The (Neo)phenomenological Paradigm

Tonino Griffero, p. 75

Alfred Sohn-Rethel: forma-merce e forma-pensiero

Pierpaolo Ascari, p. 87

Epoche, pseudomorfosi, rioccupazioni: Hans Blumenberg, Hans Jonas e il problema delle soglie epocali

Andrea Borsari, p. 99

Gli autori, p. 125

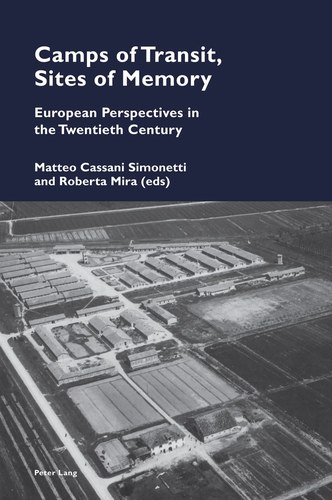

TEMPORARY:

Citizenship, Architecture and City

eds. Andrea Borsari, Annalisa Trentin, Pierpaolo Ascari

Springer, The City Project

2024, XI + 177 pp.

Table of contents

On Temporary: Citizenship, Architecture and City

Pierpaolo Ascari, Andrea Borsari, Annalisa Trentin pp. 1-9

Exploring Temporary

The Crisis of Citizenship. A Symptom of Societal Destructuration

The Dangerous Adventure of Designing Bubbles

Whose Shadow? On Camps and Counter-Camps

Inhabiting the Ecological Conversion: Experiments in Diavolution

Andrea Mubi Brighenti, pp. 49-55

Images of the People. Populus, Plethos, Plebs and Ethnos

Making the Temporary Become Chronic: The Transit City

Navigating Crises. Transient Communities for Urban Preparedness

Energy Community and Citizenship as Enabling Actions for Integrated Energy Plan Implementation and Urban Energy Transition

Art of Temporary Living: Looking Inside Student Rooms

Permanent versus Temporary: A Struggle within City Transformations

Dissonant Times

Assemblages/Decentralised

Andrea Cattabriga, pp. 123-126

Transition/Deviance

Valentina De Matteo, pp. 127-130

Hacktivism/Sexual Tourism

Francesco Di Maio, pp. 131-135

Life Cycle Thinking/Life Cycle Phase

Time-Based Packaged Goods/Valigia (Suitcase, Luggage)

Adaptation/Cueva and Tomas De Terreno

Marco Iannantuono, pp. 145-148

Temporary Uses/Pop-Up Spaces

Classroom/Digital Citizenship/Material Culture

Grenze Versus Schranke/Open Form

Deliberation/Climate Justice

Border/Rules

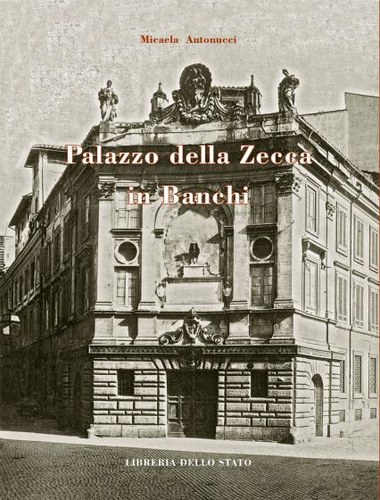

I luoghi delle merci

a cura di Pierpaolo Ascari

Meltemi, collana Linee

2022, 258 pp.

L’analisi di ciò che accade negli spazi deputati all’attività commerciale ci consente di stabilire che il valore si determina in rapporto a un’esperienza estetica, anche dei luoghi. Dal grande magazzino ottocentesco fino ai shopping mall contemporanei, la morfologia di questi luoghi risulta un delicato punto di equilibrio tra la volontà di favorire le prestazioni della merce, la rielaborazione dei repertori formali che si sono sedimentati nella storia dell’architettura e l’esito sempre incerto della loro contingenza, caratterizzata dalle medesime tensioni tra artificio e spontaneità che animano qualunque altro spazio rituale. Alla metafora ormai classica della cattedrale, l’esplorazione proposta da questo volume affianca le immagini altrettanto connotate del purgatorio, dell’apocalisse, dell’Eden o del Nuovo Mondo, con l’intenzione di provare a comprendere quali siano le esperienze che si determinano nella dimensione più prosaica e terrena della vita di ogni giorno.

Indice

Introduzione. Massa, luoghi e merci

Pierpaolo Ascari pp. 7-19

Zola e la ladra: i grandi magazzini

Pierpaolo Ascari pp. 21-68

Kracauer, Benjamin e i “Passages di Parigi”

Ivano Gorzanelli pp. 69-82

Il “nuovo Colosseo”: I Grandi magazzini Bocconi a Roma tra innovazione tecnica e monumentalità architettonica

Micaela Antonucci pp. 83-113

Strade e merci

Matteo Sintini pp. 115-125

L’autostrada come nuovo mondo

Ugo Cornia pp. 127-49

Abbondanza e apocalissi: il fumetto come luogo delle merci

Stefano Ascari pp. 151-173

La messa in causa delle merci contemporanee

Flaviano Celaschi pp. 175-189

Il Purgatorio della merce. Spazi e i riti della sostenibilità come salvezza dell’anima del consumo

Vando Borghi pp. 191-218

Il mall e oltre. Tipologia e dinamica di un luogo delle merci

Andrea Borsari pp. 219-249

Gli autori pp. 251-254

Univocità e individuazione

Gilles Deleuze lettore di Giovanni Duns Scoto

Francesco Di Maio

Ventura, collana mappæmundi

2023, 255 pp.

>https://www.mappaemundi.it/catalogo/univocit%C3%A0-e-individuazione

«C’è una sola proposizione ontologica: l’Essere è univoco. E c’è sempre stata una sola ontologia, quella di Duns Scoto». Nonostante il clamore di questa dichiarazione, il rapporto che Gilles Deleuze intrattiene con l’opera di Giovanni Duns Scoto non è mai stato analizzato nel dettaglio finora. Questo libro è la prima monografia in assoluto sul tema e colma questa lacuna negli studi critici. Attraverso la discussione delle fonti – Joë Bousquet, Maurice de Gandillac, Étienne Gilson, Pierre Bayle, fino ad arrivare allo scotismo barocco di Claude Frassen e a Gilbert Simondon –, assumono chiarezza le cause e le motivazioni di alcuni dei concetti più importanti che Deleuze mutua dal Doctor Subtilis. L’univocità dell’essere, la distinzione formale, l’ecceità: queste nozioni non solo innervano le opere del filosofo francese del 1968, Differenza e ripetizione e Spinoza e il problema dell’espressione, ma assumono un ruolo determinante anche nei testi scritti con Félix Guattari. Ed è così che Duns Scoto, sul cui volto sono ormai spuntati i «baffi imponenti» di Nietzsche, permette alla schizoanalisi di muovere la sua autocritica più importante, quella cioè rivolta al desiderio.

Sommario

Abbreviazioni 7

Prefazione: Lo scotismo sviluppato di Gilles Deleuze

di Lorenzo Vinciguerra

PARTE I: 1968

Capitolo 1: Appunti per un Medioevo minore. La tradizione dell'univocità dell'essere

1.1 Stato dell'arte e presentazione metodologica p. 17

1.2 Deleuze e la storia della filosofia p. 20

1.3 Prime perplessità p. 28

1.4 Deleuze e i medievali p. 31

1.5 Geofilosofia e Medioevo p. 33

1.6 Per una storia del concetto d'espressione p. 50

Capitolo 2: Sulle fonti dello Scoto di Deleuze

2.1 Uno stimolo incisivo p. 69

2.2 «Quisquilie», o di un certo stoicismo p. 76

2.3 Un'«ipotesi cosmica», o di uno spinozismo mancato p. 81

2.4 «Uno spinozismo non sviluppato», o dello scotismo per Bayle p. 84

2.5 Barbouillamenta Scoti, o della distinzione p. 95

Capitolo 3: Da Scoto a Spinoza

3.1 Sull'univocità degli attributi p. 113

3.2 Scoto fonte di Spinoza? p. 115

3.3 Per un'ontologia semiologica p. 119

3.4 Deleuze critico di Gilson p. 124

3.5 Sullo scotismo di Spinoza p. 152

PARTE II: 1977

Capitolo 4: Desiderio e individuazione

4.1 Simondon contro Scoto p. 173

4.2 1977 p. 182

4.3 Una rilettura p. 185

4.4 Sulla storicità del concetto di soggetto p. 188

4.5 H p. 190

4.6 Simondon con Scoto p. 194

4.7 Una grammatica dell'ecceità p. 210

Conclusioni p. 219

Bibliografia primaria p. 229

Bibliografia secondaria p. 233

Indice dei nomi p. 249

Siegfried Kracauer

Per una decifrazione estetica della città (1925-1937)

Ivano Gorzanelli

Ventura, mappæmundi

2024, 281 pp.

>https://www.mappaemundi.it/catalogo/siegfried-kracauer

«Una mitragliata di intuizioni minime» per liberare la dialettica dalla filosofia della totalità. Così Kracauer scrive ad Adorno nel maggio del 1930 volendo illustrare all’amico la caratteristica del proprio lavoro. Una propria via, strutturata. Il libro vuole discutere e indagare questa via attraverso la città: le sue forme, le sue immagini, le sue metamorfosi, nei testi degli anni Venti e Trenta fino all’indagine su Jacques Offenbach e la Parigi del suo tempo (1937). Avvalendosi di saggi, articoli di giornali, testi letterari e utilizzando le figure della luce come possibile accesso a una decifrazione estetica della modernità, questa ricerca ripercorre un periodo decisivo della storia intellettuale di Kracauer. Sono questi gli anni della lotta contro quell’idealismo che egli riteneva essere uno «spettro» capace di penetrare nelle nuove forme del divertimento per irrigidirle e trasformarle in rappresentazioni vuote. Il libro vuole poi descrivere una traiettoria nelle riflessioni di Kracauer sul destino della Germania sul finire degli anni Venti e inizio anni Trenta e indaga anche attraverso carteggi con altri importanti pensatori contemporanei, quali Benjamin, Löwenthal, Adorno, Bloch, come il pensiero e la scrittura di Kracauer siano cambiati mentre cresceva tutt’attorno l’onda nera del fascismo.

Sommario

Introduzione 9

Capitolo 1. La luce come decifrazione della modernità p. 251

1.1 L’arte e la vita: a confronto con Lukács p. 28

1.2 Mosaico e rappresentazione: un confitto estetico? p. 34

1.3 La «doppia esistenza» del viaggio e della danza p. 49

1.4 Georg Simmel, un’eredità difficile? p. 56

1.5 Napoli, Positano, Marsiglia: a confronto con altre immagini p. 63

1.6 Parigi, Berlino e la natura del paesaggio urbano p. 85

1.7 La luce come decifrazione della modernità p. 98

1.8 Sul metodo: leggere Kracauer p. 105

Capitolo 2. Ginster, critica della ragione geometrica p. 107

2.1 Tra due stupidità: autorappresentazione e immagine di sé p. 115

2.2 Il decoro e la rappresentazione geometrica p. 127

2.3 Anacronismo, spettri e suppellettili: Ginster e la storia p. 134

2.4 «Di fuori e di fronte»: Ginster, lo straniero p. 142

2.5 Essere altrove: il tempo osservato p. 149

2.6 Microscopi e acquari: sugli spettri, le forme e Gilbert Clavel p. 152

2.7 La radicalità della noia e quella della falsificazione p. 159

2.8 «Uno che non ha niente da fare»: stazioni, porti e rifiuti p. 170

2.9 Ginster e la ragione p. 181

Capitolo 3. Ambivalenza del mito e ambivalenza della ragione: sulle immagini di città in Siegfried Kracauer p. 187

3.1 Mito e immagini di città p. 194

3.2 Il mito come idealismo: contro Lukács e Buber, con Marx p. 201

3.3 Il mito e le Tillergirls: un confitto tra forme culturali p. 211

3.4 La decifrazione delle immagini spaziali come rappresentazione della disgregazione p. 218

Capitolo 4. Jacques Offenbach e la forma urbana dell’ambiguità p. 229

4.1 La rivoluzione del disprezzo e le immagini di città p. 238

4.2 Napoleone III e l’ambiguità dell’operetta p. 240

4.3 Una cultura urbana chiusa p. 243

4.4 «Il mondo era diventato democratico» p. 245

4.5 Intrattenimento, ebbrezza e città p. 247

4.6 Il confitto estetico, la natura della maschera e la propaganda p. 256

Capitolo 5. Una possibile conclusione p. 261

Bibliografa p. 271

Pierpaolo Ascari

Corpi e recinti

Estetica ed economia politica del decoro

ombre corte, collana Culture

2019, 134 pp.

>https://www.ombrecorte.it/index.php/prodotto/corpi-e-recinti/

Le politiche per il decoro occupano da qualche tempo una posizione di punta nelle strategie per il governo dei comportamenti e delle diseguaglianze sociali. Apparentemente il divieto di stendere il bucato alle finestre o di coricarsi sulle panchine di un parco sembrerebbe rinviare al confine tra le prerogative del giudizio estetico e i problemi di ordine morale, ma osservate più da vicino tutte queste proibizioni si rivelano il prolungamento della guerra ai poveri e delle politiche migratorie con altri mezzi. Quelle che il decoro bandisce sono le impronte urbane della classe e della razza, la memoria vivente di una città sufficientemente porosa da lasciar intravvedere gli aspetti meno neutrali del paesaggio connaturato al potenziamento della rendita e del profitto. Delle pessime ragioni della pubblica decenza, dunque, è possibile tratteggiare un’economia politica che attraverso la formazione ottocentesca dei quartieri operai in Inghilterra, l’urbanistica coloniale di Algeri, gli uffici di collocamento nella Berlino degli anni Trenta, l’Italia delle migrazioni interne, gli Stati Uniti della tolleranza zero e i centri deputati allo smistamento dei migranti non ha mai smesso di assegnare allo spazio il compito di molestare e colpevolizzare le vite degli sconfitti. Ma il senso di queste molestie emerge in tutta evidenza attraverso l’analisi di quanto accade sui boulevard del Secondo Impero, dove all’allontanamento dei soggetti sgraditi dovevano innanzitutto corrispondere la produzione dei bisogni, i desideri e l’esperienza corporea dei soggetti conformi. Le politiche per il decoro, allora, si potrebbero definire forme di “recinzione percettiva”, misure di intervento sulla realtà percepita che delle vecchie enclo- sure trattengono sia la valenza predatoria che quella disciplinare, alimentando la percezione dell’insicurezza.

Indice

Introduzione p. 7

Capitolo primo: Kracauer e gli spazi tipici p. 15

Capitolo secondo: Marx e l’altro tempo p. 30

Capitolo terzo: Foucault e un certo modo di praticare la guerra p. 46

Capitolo quarto: Il boulevard p. 61

Capitolo quinto: Engels e il metodo Haussmann p. 73

Capitolo sesto: Fanon e la recinzione percettiva p. 91

Capitolo settimo: Per una critica punk al riformismo estetico p. 110

Conclusione: Nei luoghi delle merci p. 126

Oggetti contesi

Le cose nella migrazione

a cura di Pierpaolo Ascari

Mimesis, collana Eterotopie

2020, 198 pp.

>https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857568607

Per diventare cose, ha scritto una volta Remo Bodei, gli oggetti devono assumere una valenza soggettiva, emergendo dal campo di forze che se ne contendono il significato. Il caso più emblematico di questa emersione rimane probabilmente quello dello smartphone, il cui avvistamento tra le mani di un migrante prelude spesso allo sfogo di retoriche xenofobe e razziste. Al lato opposto della contesa, internet risulta invece il medium diasporico per eccellenza, perché solo nel cyberspazio è possibile accorciare le distanze che separano chi parte da chi rimane e coloro che partono tra di loro, trasformando dispositivi come la parabola satellitare o il telefono in un “frammento di casa”. Gli anziani che tengono a portata di mano cellulari, telecomandi, orologi, libri e interruttori riconoscono a tali dispositivi la medesima funzione, attribuendo a determinati oggetti la capacità di preservare un regime di “sicurezza ontologica”. Il presente volume, allora, si potrebbe anche intendere come un tentativo di preservare la traccia delle cose occultate dalle gerarchie di classe, di razza e di genere che ne forzano l’oggettivazione.

Indice

Introduzione: Le cose nella migrazione

Pierpaolo Ascari p. 7

La valigia: Madri, cose e spazi domestici temporanei nelle migrazioni forzate

Selenia Marabello p. 21

Il gelsomino e la mora selvatica: Le passeggiate sensobiografiche in una ricerca pedagogica con giovani rifugiati a Lecco

Silvia Luraschi p. 37

La qualità: La costruzione della “bianchezza” nelle linee di macellazione della carne

Valeria Piro p. 53

Il divano: Forme e spazi del contendere: elementi per un’antropologia del conflitto urbano

Giuliana Sanò p. 69

Lo smartphone: Ammu? Amar phone kuthay? Devices e apprendimento linguistico di bambini migranti: Riflessioni da un’etnografia condotta a Venezia tra famiglie bangladesi

Valeria Tonioli p. 85

Il tema scolastico

Rosalba Nodari, Silvia Calamai p. 99

Il bigliettino: Forme del parlare visibile nel paesaggio linguistico urbano

Ilaria Fiorentini p. 113

Il separé

Maria Carolina Vesce p. 129

La patata: Contese alimentari tra migrazioni e mobilità nelle valli alpine occidentali

Gaia Cottino p. 143

L’album di famiglia: Pratiche della memoria e forme di presentazione della coppia interculturale

Lidia Katia C. Manzo p. 161

Il lavabo: Bloch, Benjamin, Kracauer e la cancellazione delle tracce

Pierpaolo Ascari p. 179

Pierpaolo Ascari

Attraverso i confini

Lettura, storia ed esperienza estetica in Stendhal e Flaubert

Mimesis, collana Eterotopie

2018, 112 pp.

>http://mimesisedizioni.it/libro/9788857551302

Julien Sorel ed Emma Bovary muoiono perché hanno letto certi libri: c’è pochissimo da scherzare! Senza i memoriali di guerra o i romanzi d’amore le loro vite sarebbero state diverse o, per meglio dire, non sarebbero mai esistite. Chi le ha immaginate, quindi, non avrebbe mai sottoscritto le parole con cui Italo Calvino stabiliva che “all’interno dei libri l’esperienza è sempre possibile, ma la sua portata non si estende al di là del margine bianco della pagina”. La fiducia di Stendhal e Flaubert nell’esistenza di un passaggio segreto che conduca il lettore alla scoperta del mondo è incrollabile: per questo l’attraversamento di quel confine si rivela non solo possibile, ma necessario.

Indice

Premessa

Stendhal

Come un nemico

La discesa di Cristo al Limbo

Una storia assai complicata

L’amico di Joinville

Avevano delle amanti, loro

L’influenza del frac francese

Particolari sull’esecuzione

Myself

Flaubert

Polvere di vecchie sale

La magia del solo nome

Le opere più belle

Non ci capisco un bel niente

Un grande scrittore

Il pensiero del libro

Le tartine di Carlotta

Presto ci sarà un bel po’ di confusione

Pierpaolo Ascari

Ebola e le forme

manifestolibri, collana Esplorazioni

2016, 98 pp.

>https://www.manifestolibri.it/shop/ebola-e-le-forme/

Mentre in Africa Occidentale la febbre emorragica uccideva migliaia di persone, in alcuni villaggi della Guinea Forestale e negli slum di Monrovia si diffondeva uno slogan: “Ebola non esiste”. Eppure il virus era lì, davanti agli occhi di tutti. Cosa stava accadendo? Si trattava di una storia di altri tempi, come sostenevano in vario modo i commentatori europei, oppure l’inconscio coloniale tendeva a esorcizzare una realtà molto più vicina e contemporanea? Forse si poteva ricavare dalla cronaca l’oggetto per un’inchiesta filosofica, che a partire dal focolaio dell’epidemia conducesse al cuore stesso della modernità, dove il “sogno politico della peste” non ha mai smesso di organizzare uno specifico rapporto tra le tecnologie di governo e le forme di soggettivazione. Attraverso le analisi di Fanon, Foucault, Debord e Derrida, ricorrendo spesso alla rappresentazione letteraria del contagio, questo libro conferisce alla ribellione dell’Africa Occidentale un valore storico, che non investe solo il piano del “nostro modo di fare affari” ma ne interpreta la consistenza politica, accorciando le distanze apparentemente continentali che separano i dannati della terra dai populismi europei, dai loro show e dalla nostra esperienza del tempo.

Indice

Eccitazioni nervose p. 9

Ai bei tempi di Ellis Island p. 15

Monsignor Ebola a Roma p. 23

Il sogno politico della peste p. 29

Milano, 1630 p. 33

Lo spettacolo della quarantena p. 39

There is not alternative p. 45

Una storia d’altri tempi p. 49

Tensioni muscolari p. 53

Un’altra maledizione p. 61

Il peut-être della contingenza nel movimento autonomo del non-vivente p. 65

Nel futuro anteriore p. 71

Delle etnostrategie p. 74

Degli investimenti p. 77

Della legge p. 80

La mamaya politica p. 85

Massa e pigiama-party p. 93

Reificazioni p. 99

Il nostro modo di fare affari p. 103

Nei frammenti di silicio p. 107

Una cosa che non è una cosa p. 111

Animali politici p. 117

Note p. 122

Pierpaolo Ascari

Fine di mondo: Dentro al rifugio antiatomico da giardino

Machinalibro/DeriveApprodi

2024, 96 pp.

Con l’invasione dell’Ucraina e la distruzione di Gaza, nei nostri notiziari si è improvvisamente rifatta viva una vecchia conoscenza: la bomba atomica. A nominarla sono adesso ministri e presidenti che ancora una volta potranno poi celebrarne la funzione deterrente. Rischiamo così di ignorare quanto la bomba non abbia mai smesso di svolgere anche un secondo tipo di lavoro. Di questo lavoro, a partire dalla vicenda poco nota dei rifugi antiatomici promossi dall’amministrazione Kennedy nei giorni più frenetici della guerra fredda, il libro rende conto attraverso l’analisi della narrativa e del cinema di fantascienza, le fonti storiche e la cronaca di costume, il fumetto e la riflessione filosofica, per giungere alla conclusione che nonostante il loro fallimento commerciale, proprio quei rifugi avrebbero dato una forma compiuta alle proposte di salvezza che continuano a orientare il mondo sempre più pericolante in cui sopravviviamo. Insomma, ecco qua la storia di un incubo che non ha mai abbandonato le nostre vite.

Indice

Introduzione: Violenza e ironia p. 7

1. Raggi gamma p. 15

2. Stringete viti p. 21

3. Shelter morality p. 31

4. Ascensori fuori uso p. 39

5. Megalucertole p. 45

6. Macerie p. 53

7. Bill Maguire p. 59

8. Nuove frontiere p. 69

9. Parole di Dio p. 77

Epilogo: Sopravvivere alla bomba p. 83

Nota al testo p. 91

Andrea Borsari

Mondo, cose e immagini

Sulle forme dell’ esperienza estetica

BUP, collana La vita e le forme

2018, 192 pp.

https://buponline.com/prodotto/mondo-cose-e-immagini/

Il volume propone un itinerario attraverso la riflessione della filosofia contemporanea, seguendo il filo di tre termini decisivi per la delimitazione dell’ambito estetico, «mondo», «cose» e «immagini», e prendendo le mosse dalla ricostruzione del contributo di quattro pensatori individuati per la ricchezza e l’originalità con cui hanno elaborato tali nozioni e consentito di ripensare la relazione percettivo-sensibile con il mondo e l’esperienza nel suo insieme: Hans Blumenberg, Georges Perec, Georg Simmel e Theodor W. Adorno. «Mondo» circoscrive e illustra la pluralità dei contesti di esperienza e, al contempo, segna il concetto limite della totalità della realtà e del suo senso come mondo di mondi. Le «cose» hanno assunto nell’organizzazione del pianeta e nell’agire umano un’enorme importanza, in quanto oggetti del desiderio di massa, simboli di status nella società affluente, elementi di uno stile di vita nell’epoca del trionfo dell’immagine, strumenti di una consapevole inversione di tendenza nella cultura dei limiti dello sviluppo. Anche le «immagini» hanno un carattere pervasivo nella nostra esperienza quotidiana, collegato al trasferimento dei procedimenti di costruzione delle forme visibili dal campo dell’arte alla panoplia di dispositivi della visione che producono una sorta di realtà sostituta che arriva fino a saturare il nostro orizzonte. Al centro dei vari rimandi interni al libro si trova il rapporto che Simmel fu in grado di definire tra realtà visibile, sensibile e percepibile, e teoria, nella direzione di una modalità specifica del pensare attraverso le cose e le immagini, in una sorta di «teoria sensibile della modernità».

Indice

Introduzione p. VII

I. Realtà, mondo e cultura – Hans Blumenberg p. 1

1. Odisseo e la metacinetica degli orizzonti di senso p. 1

2. Per una tipologia del concetto di realtà p. 3

3. Coscienza della realtà e distanza ontologica p. 7

4. La possibilità del mondo: «Weltbilder» e «Weltmodelle» p. 14

5. Percorrere l’orizzonte p. 21

6. Metafore del mondo p. 26

7. Mondo della vita e concetto di realtà p. 31

8. Cultura tra realtà e finzione p. 39

9. L’antinomia antropologica: «Vogliamo tutto» p. 51

10. Il «più grande antropologo mancato» e l’opzione estetica p. 54

II. Cose, quadri e collezioni – Georges Perec p. 61

1. L’esprit des choses p. 61

2. La memoria ossessionata p. 68

3. La vita imperfetta p. 75

4. La compiutezza e l’inafferrabile p. 80

5. Lo specchio infinito p. 84

6. L’inganno dell’occhio p. 87

7. Collezionismo, rigore e passione p. 90

8. I collezionisti della Vita p. 91

9. Dai libri alle citazioni: collezionare Parigi (W. Benjamin) p. 93

10. I ricordi impacchettati p. 95

11. La memoria involontaria della collezione p. 96

III. Aisthesis, esposizioni e istantanee – Georg Simmel p. 101

1. Il «principio esposizione»: la percezione delle forme p. 101

2. Istantanee «sub specie aeternitatis» p. 114

3. Il significato estetico della distanza p. 117

4. Persistenza e transitorietà nell’immagine p. 120

5. Nucleo teorico e origine della «Kulturphilosophie» p. 121

6. Concetto e tragedia della cultura p. 124

7. Dialettica e rinascita della cultura (E. Cassirer) p. 127

8. Cultura soggettiva e cultura oggettiva p. 132

9. Costituzione storica e antropologica dell’aisthesis p. 134

IV. Mana, immagini e morfologia – Theodor W. Adorno p. 137

1. «Mana»: genealogia antropologica di una categoria dell’estetica p. 137

2. Convergenze e dissidi sull’immagine: Adorno e Canetti p. 145

3. Una fedelissima infedeltà filosofica: Adorno, Kracauer, Simmel p. 153

4. Personalità, realtà e sguardo p. 156

5. Pathos per l’immagine e relazioni fra le cose p. 159

6. Topografia dell’essere p. 162

7. Il «filosofo della civilizzazione europea» e il «viandante tra le cose» p. 166

8. Forme della società e forme dell’arte p. 168

9. Morfologia estetica e sociale: Simmel, Kracauer e oltre p. 171

Andrea Borsari

Schopenhauer educatore?

Storia e crisi di un’idea tra filosofia morale, estetica e antropologia

FUP, collana Studi e saggi

2012, 112 pp.

https://books.fupress.com/catalogue/schopenhauer-educatore/2485

The book investigates the reflection of Arthur Schopenhauer on education, calling to mind some of the great figures who have underlined his value as educator: Nietzsche of the Third Untimely Meditation, Hadot and Foucault of the Art of Living and Care of the Self; or, from the opposite perspective, the roles that were projected onto the philosopher as a teacher: aesthetic educator who was master of artistic contemplation for numerous generations of artists and writers between the nineteenth and twentieth centuries, master of wisdom, revealer of Eastern cultures, eudaemonological model of practical philosophy. The research also examines the recent renewed interest in «formation» (Bildung) in order to repropose the problem of how to return from the viewpoint of Schopenhauer's «anthropological results» to the very conceptual core – the relationship between the educational field and philosophical universe of Schopenhauer in connection with his notion of the human subject.

Sommario

Presentazione: Arthur Schopenhauer nella storia e nella crisi dell’idea di Bildung p. vii

Capitolo 1: Il campo educativo schopenhaueriano p. 1

1. Il corpus teorico e testuale di «Erziehung» e «Bildung» in Schopenhauer p. 1

2. Educazione naturale vs educazione artificiale: l’«hysteron proteron» tra intuizioni e concetti p. 4

3. Il «pensare da sé» e la «diretta apprensione del mondo» p. 6

4. Successione naturale delle conoscenze e genesi del pregiudizio p. 8

5. «Leggere nel libro della vita»: il viaggio e la concezione esperienziale della formazione p. 10

6. Educazione ed età della vita: infanzia, giovinezza, maturità, vecchiaia p. 13

7. Educazione ed età della vita: prescrizioni formative per giudizio e memoria p. 15

8. Limiti e pregi educativi della lettura, dell’erudizione e dell’università p. 17

9. «Bildung» come processo e come risultato p. 21

10. Le difficoltà di una ricezione p. 22

11. Appendice: una riscoperta tardiva p. 26

Capitolo 2: Lo Schopenahuer «Erzieher» di Nietzsche, l’educazione estetica e il «maestro di saggezza» p. 33

1. Direttrici di lettura filosofiche del compito educativo in Schopenhauer p. 33

2. Friedrich Nietzsche e «Schopenhauer als Erzieher» p. 34

3. Vita filosofica, immagine dell’uomo e ideale educativo p. 36

4. A che cosa debba propriamente educare Schopenhauer p. 41

5. Schopenhauer e l’educazione estetica p. 42

6. Eudemonologia (Pierre Hadot) p. 45

7. Etica ed estetica del sé (Michel Foucault) p. 46

8. Maestro di saggezza? p. 48

9. Saggezza tra Oriente e Occidente p. 51

Considerazione intermedia: La Bildung nel pensiero tedesco contemporaneo – Una cornice teorica al contributo di Schopenhauer p. 55

Capitolo 3: Arte, impulso formativo e antropologia: Schiller, Heidegger e Marquard p. 59

1. Martin Heidegger lettore di Schiller: educazione estetica ed essenza dell’uomo p. 59

2. Conflitto e gerarchia delle facoltà nella definizione dell’umano p. 61

3. Arte e gioco come mezzi di educazione allo stato estetico e sviluppo dell’umanità p. 63

4. Odo Marquard lettore di Heidegger lettore di Schiller: contro il «fondamentalismo dell’arte» p. 64

5. Attesa di autenticità e pluralità della condizione umana e dell’educazione p. 66

Capitolo 4: Sulla crisi della Bildung: Henrich e Schleirmacher, Liessmann e Adorno p. 69

1. Dieter Henrich: la filosofia nel processo della cultura p. 69

2. Crisi e futuro della «Bildung» p. 70

3. Condizione umana – formazione – conoscenza: Henrich con F.D.E. Schleiermacher p. 72

4. Konrad Paul Liessmann: teoria della non formazione p. 74

5. Da «Bildung» (Hegel, von Humboldt) a «Halbbildung» (Nietzsche, Adorno) e «Unbildung» (Liessmann) p. 76

6. Gli errori della società della conoscenza p. 79

Conclusioni e nuove prospettive di ricerca: I «risultati» di Schopenhauer: Antropologia e «Bildung» p. 83

Bibliografia p. 89

1. Opere di Arthur Schopenhauer p. 89

2. Letteratura su Arthur Schopenhauer p. 90

3. Alcuni filosofi e filosofi dell’educazione in relazione a Schopenhauer e alla «Bildung» p. 94

Hans Blumenberg

Mito, metafora, modernità

a cura di Andrea Borsari

il Mulino, collana Fondazione Collegio San Carlo di Modena

1999, 481 pp.

>https://www.fondazionesancarlo.it/pubblicazione/hans-blumenberg/

Alcuni tra i maggiori specialisti italiani ricostruiscono il pensiero e l’opera del filosofo tedesco Hans Blumenberg (1920-1996). Egli fu l’autore di libri brillanti come Naufragio con spettatore, L’ansia si specchia sul fondo, Il sorriso della donna di Tracia, che hanno alimentato con un’abilità letteraria ineguagliata nel secondo Novecento la tradizione saggistica e aforistica della filosofia tedesca, e di grandi opere come La legittimità dell’età moderna, La leggibilità del mondo, L’elaborazione del mito, Paradigmi per una metaforologia, Tempo della vita e tempo del mondo, che hanno rappresentato pietre miliari nella discussione di domande cruciali per la filosofia contemporanea. Tra queste: l’avvento della modernità fu una secolarizzazione del medioevo o una manifestazione dell’autoaffermazione umana di fronte a un creato ostile o indifferente? Che cosa segna il passaggio da un’epoca a un’altra? Esistono delle metafore fondamentali radicate nel mondo della vita e irriducibili a un contenuto concettuale, ed è possibile farne la storia? Il mito ha un’origine oppure il suo tramandamento è continua produzione di senso che include in sé il racconto della propria origine? Le prestazioni primarie della cultura umana sono quelle della messa a distanza dall’assolutismo della realtà?

Indice

Introduzione: Hans Blumenberg

Andrea Borsari, p. 9

Metafora e mito nell'opera di Hans Blumberg

Remo Bodei, p. 29

Metafora e metaforologia

Una filosofia in contro-luce: Glosse su teoria e metafora in Hans Blumenberg

Fabrizio Desideri, p. 47

Il progetto di metaforologia e l'Historismus di Hans Blumenberg

Barnaba Maj, p. 65

Blumenberg oltre Blumenberg: il linguaggio per metafore e immagini e la filosofia pratica

Francesca Rigotti, p. 97

Metaforologia e grammatologia: illeggibilità del mondo e indecidibilità del testo

Cristina Demaria, p. 109

Lavoro sul mito, lavoro del mito

Mitologie dell'oblio: Hand Blumenberg e il dibattito sul mito

Michele Cometa, p. 141

Illuminismo e docetismo: Blumenberg e Bultmann sul mito

Ezio Prato, p. 167

Glosse alla Passione

di Pierangelo Sequeri, p. 201

Tempo, storia, modernità

Platonismo dell'immanenza: Fenomenologia e storia in Hans Blumenberg

Gianni Carchia, p. 215

Il mito della storia: La dialettica della ragione storica nella riflessione di Hans Blumenberg

Flavio Cassinari, p. 227

Il gioco delle distanze: Tempo, storia e teoria in Hans Blumenberg

Bruno Accarino, p. 287

L'«antinomia antropologica»: realtà, mondo e cultura di Hans Blumenberg

Andrea Borsari, p. 341

Bibliografia e tavola delle abbreviazioni

Bibliografia, p. 421

Tavola delle abbreviazioni dei volumi di Hans Blumenberg citati, p. 475

Gli autori, p. 477

Andrea Borsari

El tótem y el oso espadachín

Antropología filosófica de la imitación

Plessner y Gehlen

Traducción de Carlos M. Martínez Ruiz

Universitas, coleccion Umbrales

2007, 200 pp.

El tótem y el oso espadachín es un libro de Andrea Borsari que explora las teorías de Helmuth Plessner y Arnold Gehlen sobre la relación entre el hombre y el animal a través de la mímica y la imitación. En la primera parte del libro, Borsari analiza la teoría de Plessner sobre la imitación como una forma de expresión humana y animal. Plessner sostiene que la mímica es una forma de comunicación no verbal que permite a los seres humanos y animales expresar emociones y sentimientos de manera efectiva. Borsari explora cómo esta teoría se aplica a la relación entre el hombre y el animal, y cómo la imitación puede ser una forma de conexión entre ellos. En la segunda parte del libro, Borsari examina la teoría de Gehlen sobre la imitación como una forma de adaptación humana y animal. Gehlen sostiene que la imitación es una forma de aprendizaje que permite a los seres humanos y animales adaptarse a su entorno y sobrevivir.

Índice

Abreviaturas, p. 9

I. Introducción, p. 15

II. Primera Parte: Helmuth Plessner: Mímica y antropología de la imitación, p. 31

1. El "Teatro de Marionetas" y el oso espadachín, p. 33

2. Lenguaje y expresión mí: hombre y animal, p. 38

3. Gesto-signo y mímico-expresivo: convencíon, inmediatez, interpretacíon, semejanza, p. 46

4. Antropología de la imitación : reciprocidad de la mirada y del esquema corpórea, p. 53

5. Acto imitatorio como "monopolio del hombre": ontogénesis y tipología, p. 60

6. Conditio humana: rol, actor, máscara, juego, p. 71

7. Plessner y el problema de la mimesis, p. 85

III. Segunda Parte: Arnold Gehlen: Totemismo y representatión imitativa, p. 93

1. El tótem y la caverna, p. 95

2. Las estructuras sociales de las sociedades primitivas: reciprocidad, exogamia, unilateralidad, totemismo, p. 108

3. "El hombre" desde los "sistemas supremos de guía" al "totemismo", p. 121

4. Totemismo y antropología filosófica: transponerse a otro, imitación, oportunidad objetica secundaria, p. 137

5. Antrpología del totemismo y represantión imitativa, p. 148

6. Actuar figurativo y teoría de las instituciones, p. 158

7. Gehlen y el problema de la mímesis, p. 165

IV. Bibliografía, p. 173

1. Mímesis e imitación, p. 173

2. Antropología filosófica, p. 176

3. Helmuth Plessner, p. 180

3.1 Obras de H. Plessner, p. 180

3.2 Obras acerca de H. Plessner, p. 182

4. Arnold Gehlen, p. 185

4.1 Obras de Arnold Gehlen, p. 185

4.2 Obras acerca de Arnold Gehlen, p. 187

5. Otros textos citados, p. 192

Helmuth Plessner

Corporeità, natura e storia nell’antropologia filosofica

Atti del Convegno internazionale di studi (Salerno, 27-28 novembre 2000)

a cura di Andrea Borsari e Marco Russo

Rubbettino, coll. Atti di convegni

2005, 286 pp.

È meno paradossale di quanto forse appaia il fatto che proprio quando si è cominciato a parlare di “post-umano” l’antropologia filosofica, dopo una fase di oblio, torni a suscitare interesse. Essa aveva avviato una nuova indagine sulla natura umana, sul senso da dare alla nostra identità, sicché molti aspetti oggi discussi riscoprono un ampio patrimonio di analisi e riflessione. Il volume raccoglie gli atti del primo Convegno internazionale in Italia su Helmuth Plessner (1892-1985) figura centrale dell’ antropologia filosofica del primo Novecento, la cui opera ben si presta al lavoro di comprensione e di riflessione sulla odierna condizione umana. Opera tanto articolata e stratificata nell’impianto teorico quanto suggestivamente agile nella varietà di temi che tocca: la logica del vivente e della sensorialità, la mimica, il riso e il pianto, il potere, lo spazio pubblico, i ruoli sociali. Originalità, spessore filosofico, penetrazione analitica ed ermeneutica fanno dunque di Plessner un autore chiave per alimentare il dibattito sull’antropologia, sul “personaggio uomo” nell’età che viene dopo, oltre l’umano. I contributi presenti in questo volume, fornendo una panoramica dell’opera plessneriana, ci mettono nel vivo di tale dibattito.

Indice

Introduzione

Marco Russo, p. 5

Sezione I: Filosofia della natura e critica dei sensi

«Posizionalità eccentrica»: La categoria fondamentale dell'antropologia filosofica plessneriana

Joachim Fischer, p. 21

Verkörperung: Considerazioni sul luogo dell'antropologia

Marco Rucco, p. 33

Il corpo essenziale: Un percorso di definizione del vivente e dell'uomo

Vallori Rasini, p. 51

Sviluppi eccentrici: Annotazioni su Plessner

Ubaldo Fadini, p. 67

Sezione II: Corporeità, espressione e mimesis

Il corpo mimetico: Helmuth Plessner e oltre

Christoph Wulf, p. 83

Mimica e antropologia dell'imitazione: Il problema della mimesis nella filosofia di Helmuth Plessner

Andrea Borsari, p. 93

Helmuth Plessner e il suo contributo alla filosofia dell'espressione

Renato Troncon, p. 135

Sezione III: Interpretazione della storia e antropologia della politica

Die verspätete Nation: Helmuth Plessner e i dislivelli della storia

Remo Bodei, p. 153

Coscienza storica e comprensione ermeneutica in Helmuth Plessner

Salvatore Giammusso, p. 161

Dalla metacritica dell'estraneazione all'antropologia retorica: A partire da Helmuth Plessner

Bruno Accarino, p. 177

Spiegare, comprendere, vedere «con altri occhi»

Luca Mori, p. 193

Ai confini della società: Öffentlichkeit e Macht nell'antropologia politica di Helmuth PLessner

Carlo De Rita, p. 203

Sezione IV: Teoria sociale e antropologia filosofica

L'antropologia filosofica di Plessner è una filosofia del performativa? Un confronto con Austin

Hans-Peter Krüger, p. 235

Il concetto di «limite» come categoria fondativa dell'antropologia filosofica: Un confronto fra Plessner e Simmel

Gregor Fitzi, p. 245

«Posizionalità» e «figurazione»: Teorie sociologiche e antropologiche incrociate in Helmuth Plessner e Norbert Elias

Karl-Siegbert Rehberg, p. 261

Hybrids, Differences, Visions:

On the Study of Culture

eds. Claudio Baraldi, Andrea Borsari, Augusto Carli

The Davies Group

2011, 286 pp.

>https://www.thedaviesgrouppublishers.com/baraldi.htm

This exploration of the various fields covered by the study of culture presents different approaches to the relationships between language, culture and society, and focuses on the importance of culture in modern and contemporary historical studies. By applying a variety of new analytical tools and concepts, the contributors demonstrate the usefulness of interdisciplinary approaches—based on anthropology, communication studies, cultural studies, history, linguistics, and philosophy—in understanding the multi-dimensionality of culture. The volume contains four sections, each representing a different theoretical approach. Each section is introduced by an interpretation of the theoretical background of the papers that summarizes the original spirit and contents of the conferences at which the papers were presented. The studies presented in this volume not only share a common theme (“study of culture”), but also imply openness to confrontation and negotiation between the different theoretical approaches that are represented.

Contents

Introduction: On the Study of Culture

Cesare Giacobazzi

Part I

Culture, Philosophy, Anthropology

Andrea Borsari

Human Adaptation to Culture

Michael Tomasello

Historico-cultural Anthropology as Centre of the Sciences of Culture

Christoph Wulf

One Thing Leads to Another: Material Culture, Anthropology and Evolution

Pier Giorgio Solinas

Part II

Intercultural Studies

Claudio Baraldi

Global Multiculture: Cultures, Transnational Culture, Deep Culture

Jan Nederveen Pieterse

Situating Cultural Studies in Communication: Cultural Discourse Theory

Donal Carbaugh

Death, Identity, and Discourse: Cultural Research at the Margins of Experience

John O’Regan

Part III

Languages and Culture

Augusto Carli

Other Languages, other Cultures

Marina Bondi

Ethnopragmatics and Beyond: Intentionality and Agency Across Languages and Cultures

Alessandro Duranti

Cultural Studies at “the Limits of Truth”

Bernard McGuirk

Part IV

Historiography and “Culture”

Michele Nani

Imperial Cultures and Cultures of Imperialism. The Case of India

Dietrich Harth

“Visual Culture” and Cultural Studies: Form, Genre and History in the Films of Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi

Robert Lumley

Navigatio vitae

Saggi per i settant’anni di Remo Bodei

eds. Luigi Ballerini, Andrea Borsari, Massimo Ciavolella

Agincourt 2010, 555 pp.

Indice

Navigatio vitae

Luigi Ballerini, Andrea Borsari, Massimo Ciavolella, p. 13

A Philosophy of Impure Reason: Ethos between Rationality and Passions in Remo Bodei's Italy (1943-2006)

Andrea Borsari, p. 17

Passioni e persone

Roberto Esposito, p. 25

The Ordinary and Ita Discontents: Philosophy in Democratic Italy

Nadia Urbinati, p. 33

Hegel über Napoleon als Weltseele

Otto Pöggeler, p. 39

Desire

Adriaan Peperzak, p. 43

Invention et fabrication du vocable 'psychose'

Claude Bénichou, p. 48

Geometry of The Mind: A Jungian Analyst's Homage to Remo Bodei

Paolo Francesco Pieri, p. 76

Atto analitico atto giuridico: Paradossi, aporie, contraddizioni

Paola Mieli, p. 88

Self-Reprentation with and without Self-Portrait: Images of Self

Fausto Petrella, p. 107

Richard Wollheim on Art and Psychoanalysis

Efrain Kristal, p. 123

The creation of the human being through imagination

Christof Wulf, p. 135

La forza rivelatrice delle passioni: Circe e i teatri della memoria

Lina Bolzoni, p. 154

A la luz de la naturaleza muerta

Francisco Jarauta, p. 169

Iconologia e guerra: Questioni di metodo

Luigi Bonaparte, p. 177

Ordo passionis: Sul trinomio politica-potere-potenza

Giacomo Marramao, p. 189

Il potere tra sopravvivenza e riconoscimento: Per una critica dell'ideologia

Geminello Petrerossi, p. 200

Metafore del Potere tra violenza e ordine: Ovvero: del "volto della Gorgone"

Marco Revelli, p. 217

Storia e Destino

Massimo Cacciari, p. 233

Pensare per secoli? I tempi del tempo e i tempi della storia

Michelangelo Bovero, p. 241

Filosofia come istituzione?

Giuseppe Cacciatore, p. 257

Il lavoro e la conoscenza

Giovanni Mari, p. 268

Origini e significati del mito di Edipo

Umberto Curi, p. 287

La insensata fábrica del la vigilia: Nietzsche y el fenómeno del sueño

Sergio Sánchez

La teoria critica del mito

Mario Pezzella, p. 324

«Wo aber Gefahr ist, wächst Das Rettende auch»: Appunti da Heidegger e Bloch, a proposito di due versi hölderliniani

Tomaso Cavallo, p. 338

Tra l'ironia e l'umorismo: Pirandello e il problema dell'illusione

Alfonso M. Iacono, p. 359

Problemi connessi alle "identità plurime per soggetti plurali": Metafora e inventio

Vanna Gessa Kurotshka, p. 372

Snobbery: A Passion for Nobility

Barbara Carnevali, p. 384

Dell'incompletezza: La lezioni di Bernard Williams

Salvatore Veca, p. 407

John Rawls' A Theory of Justice

Sebastiano Maffettone, p. 416

Il contenuto repubblicano della Costituzione

Maurizio Viroli, p. 428

Verso una moralità liquida?

Remo Ceserani, p. 440

The de-thinging of the world

Francesca Rigotti, p. 456

Per una fenomenologia del vocativo

Roberta De Monticelli, p. 466

Vite pronominali: Divagazioni su Il noi diviso

Franca D'Agostini, p. 482

Remo Bodei: A Bibliography

p. 491

A Brief Biography

Remo Bodei, p. 548

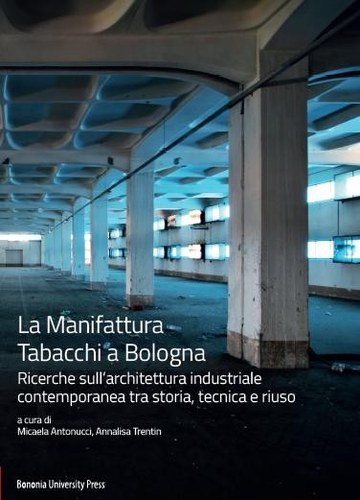

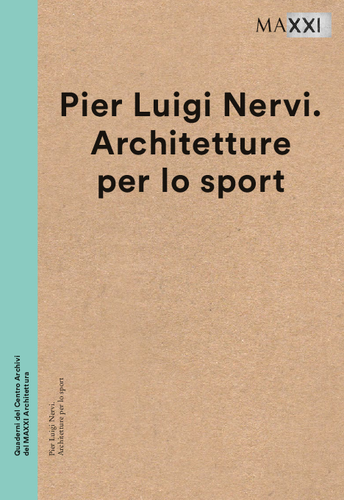

La Manifattura Tabacchi a Bologna

Ricerche sull’architettura industriale contemporanea tra storia, tecnica e riuso

Micaela Antonucci, Annalisa Trentin (cur.)

BUP, collana DA - Collana del Dipartimento di Architettura,

2019, 232 pp.

https://buponline.com/prodotto/la-manifattura-tabacchi-a-bologna/

Costruita in diverse fasi tra il 1949 e il 1963, la Manifattura Tabacchi di Bologna è stata uno dei simboli della rinascita di una città fortemente colpita dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Dopo decenni di intensa attività, nel 1998 inizia un periodo di graduale dismissione fino alla chiusura nel 2008. Quindi il degrado: finché nel 2011 la Finanziaria Bologna Metropolitana bandisce un concorso internazionale per la trasformazione del complesso in Tecnopolo della città. Il progetto di recupero della Manifattura Tabacchi rappresenta una grande sfida e una preziosa opportunità per recuperare alla città contemporanea un complesso architettonico e urbano così significativo, che questo volume si propone di conoscere in tutti i suoi aspetti: le vicende storiche, i caratteri costruttivi e tecnologici, il legame tra forma e funzione in una “estetica della fabbrica”, il rapporto tra architettura, produzione e contesto socio-urbano, il confronto con analoghe esperienze europee. Tra i protagonisti della storia della Manifattura emerge la figura di Pier Luigi Nervi (1891-1979), uno dei protagonisti dell’architettura e dell’ingegneria del Novecento che, nel corso della sua lunga carriera, ha progettato e costruito un grande numero di edifici per la produzione industriale mettendo a punto un modello originale in cui le necessità funzionali e strutturali trovano forma in soluzioni esteticamente innovative e fortemente espressive, del quale la Manifattura Tabacchi di Bologna rappresenta un caso tra i più significativi e interessanti.

Sommario

Presentazione

Sergio Pace, p. 7

Introduzione

Micaela Antonucci, Annalisa Trentin, p. 15

PARTE PRIMA: LA MANIFATTURA TABACCHI A BOLOGNA

Alle origini dell’architettura industriale a Bologna: la Regia Manifattura dei Tabacchi

Alessio Costarelli, p. 21

La Manifattura Tabacchi a Bologna di Pier Luigi Nervi: committenza, progetti, costruzione (1949-1957)

Sofia Nannini, p. 49

Building Machines: Process & Production in Pier Luigi Nervi’s Manifattura Tabacchi, Bologna

Thomas Leslie, p. 77

PARTE SECONDA: LA “FORMA DELLA FABBRICA”: PRODUZIONE INDUSTRIALE, ESTETICA E SOCIETÀ

Costruire per l’industria: Pier Luigi Nervi, la Manifattura Tabacchi di Bologna e i progetti per i Monopoli di Stato

Micaela Antonucci, p. 101

Città, lavoro, estrazione di valore: economia morale dello spazio urbano

Vando Borghi, p. 129

Ritorno a Coketown, la città della manifattura. Appunti per un’archeologia del decoro urbano

Pierpaolo Ascari, p. 155

PARTE TERZA: LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ARCHITETTURE INDUSTRIALI: NOTE STORICHE E METODOLOGICHE

La riqualificazione delle fabbriche del tabacco: occasioni in sospeso tra vizi e virtù

Gabriele Neri, p. 173

Riflessioni per un riuso dell’ex Manifattura Tabacchi di Bologna

Annalisa Trentin, Tomaso Trombetti, p. 207

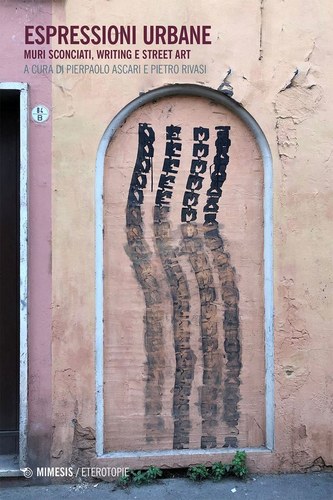

Espressioni urbane

Muri sconciati, writing e street art

Pierpaolo Ascari, Pietro Rivasi (cur.)

Mimesis, collana Eterotopie

2022, 146 pp.

https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857589398

Cosa stiamo realmente osservando davanti a un intervento di writing o a un’opera di street art? E qual è il rapporto che questi linguaggi intrattengono con un semplice muro imbrattato? Per tentare di rispondere a queste due domande, abbiamo convocato una serie di ambiti disciplinari che spaziano dagli studi culturali alla criminologia critica e al diritto, dall’educativa di strada all’antropologia, dalla storia dell’arte all’analisi degli stili, con l’obiettivo programmatico di alzare lo sguardo rispetto ai regimi discorsivi che trattengono la rappresentazione della città nel campo delle politiche securitarie e delle strategie di estrazione del valore.

INDICE

Nota editoriale

Pierpaolo Ascari, Pietro Rivasi, p. 7

Tensioni a Cyburbia: La città postfordista tra canoni estetici e stili di espressione

Pierpaolo Ascari, p. 9

Sul rapporto tra arte urbana spontanea ed istituzioni: un caso di studio

Pietro Rivasi, p. 33

Addomesticare la città: Consumo visuale e produzione di spazio

Sarah Gainsforth, p. 53

Sicurezza, decoro e pandemia

Tamar Pitch, p. 65

Lo scandalo dell’adolescenza nella città degli adulti

Giorgia Silvestri, p. 73

Ho fatto della mia casa il mondo: Street art, comunicazione, controcultura

Francesco Spagna, p. 81

Rovesciare la prospettiva: Arti visive e cultura visuale nel writing e nella street art

Claudio Musso, p. 89

Per una responsabilità “illegale” dell’artista

Fabiola Naldi, p. 101

Parole, immagini e muri: Il fumetto come scrittura dello spazio urbano

Stefano Ascari, p. 109

Profili di diritto d’autore nel graffiti writing e nella street art

Enrico Bonadio, p. 117

Sei scritture metropolitane

François Chastanet, p. 125

Per fare un tavolo: Competenze e municipalizzazione della creatività urbana in Italia

Luca Borriello, p. 133

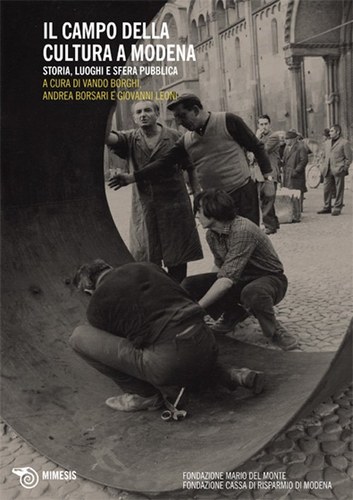

Il campo della cultura a Modena

Storia, luoghi e sfera pubblica

Vando Borghi, Andrea Borsari, Giovanni Leoni (cur.)

Mimesis, fuori collana

2011

https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857505251

Frutto di una ricerca pluriennale promossa dalla Fondazione Mario Del Monte con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, il libro è articolato in quattro parti. Nella prima sezione viene ricostruita la storia delle politiche culturali a Modena dall’inizio degli anni sessanta fino ai giorni nostri: storia delle istituzioni, ma anche delle trasformazioni sociali, delle iniziative e dei protagonisti che ne hanno caratterizzato gli orientamenti. La seconda sezione è dedicata allo studio dei rapporti tra il campo della cultura e la sfera pubblica, con particolare riferimento al problema dei mutamenti che sono intervenuti nella dimensione della publicness, attraverso l’analisi di alcuni casi esemplari. Nella terza parte gli spazi generati dalle attività degli istituti e dei centri di cultura sono stati rappresentati nella loro evoluzione storica e – contemporaneamente – nella chiave critica che nel tempo hanno assunto per la città. Come si è inscritta la cultura nel tessuto urbano? Che cosa ha spinto la politica modenese a occuparsi di cultura? Fino a che punto una politica culturale si può dire ancora pubblica? E quali sono le risposte che a queste domande possono dare gli archivi, la ricerca sociale e l’analisi dei luoghi? Nel tentativo di evitare qualsiasi semplificazione, il lavoro si completa con una quarta sezione dedicata all’approfondimento dell’apparato concettuale con cui ci si è confrontati nel corso della ricerca e della sua rielaborazione.

Mimicry

Estetica del divenire animale

Andrea Borsari

Mimesis, coll. Estetica/Mente/Linguaggi

2018, 154 pp.

https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857549132

Mimetismo (mimicry) o “lusso pericoloso tra natura e cultura”. Ciò che è in gioco nella famiglia di termini che, nel più vasto plesso mimesis, imitazione, mimetismo, delimita l’ambito in stretta connessione con il mondo animale è l’interesse per i fenomeni che in esso, o per analogia con esso nel mondo umano, si svolgono al di sotto, o comunque al limite, del livello della coscienza. Il “divenire animale” che si propone qui di indagare nelle sue implicazioni estetiche trova la sua posta conoscitiva nel rivendicare le ragioni di un sapere figurale e di una conoscenza “inconcettuale”. In particolare, tale sapere viene visto dispiegarsi, in maniera esemplare, nell’opera di Elias Canetti (1904-1994) e nella sua idea di metamorfosi, a proposito dei simboli della massa, dei deliri del potente, delle rappresentazioni pittoriche dell’orrore, delle riproduzioni imitative del copista e delle imagines agentes, fino a implicare un intero immaginario zoologico nei vari passaggi del suo riscatto creaturale. E nell’opera di Roger Caillois (1913-1978) e nella sequenza di immagini scaturita dalla sua tentazione mimetica, che va dall’identificazione zoomorfa con un principio aggressivo e distruttore illudendosi di poterne regolare il contagio, fino alla traduzione del mimetismo in principio di analisi dei fenomeni estetici e culturali, il gioco, il travestimento, la mimica, la mimetizzazione, le diverse gradazioni della somiglianza, l’imitazione e il mimo, la maschera e la metamorfosi.

Mimesis

Cultura arte società

Gunter Gebauer, Christoph Wulf

edizione italiana a cura di Andrea Borsari

BUP, coll. La vita e le forme

2017, 416 pp.

https://buponline.com/prodotto/mimesis/

Testo di riferimento nella letteratura internazionale sull’argomento, tradotto nelle principali lingue di studio, Mimesis. Cultura, arte, società costituisce il lavoro di ricognizione d’insieme più esteso dedicato al problema della mimesis, dopo la monumentale opera di Erich Auerbach (1956) da cui prende esplicitamente le mosse, e ricostruisce le tappe principali dell’elaborazione della nozione dall’antichità classica, attraverso i teorici medievali, rinascimentali, sei e settecenteschi, fino al grande romanzo dell’Ottocento e alla filosofia contemporanea. Il termine “mimesis” non indica soltanto il processo di imitazione; oltre che all’ambito dell’estetica e dell’espressione artistica, si riferisce anche a una più ampia capacità di mimetismo, somiglianza, assimilazione, rappresentazione, simulazione, registrazione, espressione, anticipazione mimetica. La facoltà mimetica concerne le attività umane nel loro complesso e gioca un ruolo centrale nell’antropogenesi, nella nascita del soggetto e della socialità, nello sviluppo della personalità di ciascuno.

The Historical City

A Critical Reference and Role Model

Ilaria Cattabriga, Enrico Chinellato, Arschia Eghbali, Ramona Loffredo, Zeno Mutton (eds.),

Springer, The City Project series

2024, XI, 281 pp.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-71473-3.

This book offers a multivocal and interdisciplinary arena that brings together a wide range of thoughts and approaches addressing the intricacies of dealing with the historical city today. Spanning across a multitude of humanistic, sociological, and technological outlooks, it provides a multifaceted overview of current research on the city and its historicity. Based on revised and extended contributions presented at two international conferences, namely “The Historical City as a Critical Reference and Role Model for Innovative Urban and Metropolitan Development” (January 26-27, 2023) and “The Historical City as a Field for Critical Exercise. Criticism, Politics, Actors” (April 17, 2023), both held at the University of Bologna, this book is an insightful and thought-provoking read for researchers in Architecture, History, Urban Studies, Social Sciences, and the Arts, as well as professionals and policy makers dealing with historical cities.

Table of contents

Introductory Essays

Introduction

Ilaria Cattabriga, Enrico Chinellato, Arshia Eghbali, Ramona Loffredo, Zeno Mutton, pp. 3-7

The “Historical City” as Counter-Model and Urban History as Political Agent

New Urban Aesthetics and Historic City

Sensing the Historical City: Between Physical and Digital

Soma as and in Space: Public and Private

Postcards from the Pandemic: The Ghost Town

The Historical City in the Digital Age: On the Dynamic Relationships Among Seeing, Knowledge, and Power

Sensing the Inner City: A Conversation with Alex Rhys-Taylor

Zeno Mutton, Alex Rhys-Taylor, pp. 49-55

The City Between Geography and Aesthetics: A Conversation with Joe Blakey

Andrea Borsari, Arshia Eghbali, Joe Blakey, pp. 57-63

The Imperfect Citizenship of the Historical City

The New Life of the Old City. Museumification and Commodification as Dialectical Outcomes of Urban Modernity

Giacomo-Maria Salerno, pp. 67-72

For a Socio-Political Psychology of the City: Battles of Citizenship and the Historical City in Times of Change

Tourism-Led Development in the Cold War Era: Historic City as a Resource for the ‘Third World’

Student Life in the Historical University City: Bologna and Its Students

Transforming Urban Places: Political Participation of University Students in Bologna

Youth and Urban Citizenship: The ‘Youth Gang’ Phenomenon Between Conflict and Democratic Innovation

Alessandro Bozzetti, Nicola De Luigi, Ilaria Pitti, pp. 103-110

Urban Art as a Tool for Preservation/Innovation of the Historical City

Contemporary Forms of Urban Art in the Aesthetic Reinvigoration of the Historic City

Queering Public Art in the Historical City: Coming Out of “The Death of the Monument”

The Round Corner: Community Museology in the Bronx Street

Places of Remembrance: On Urban Aesthetics and Experiential Memories

Enacting the Traces of Change: Urban Artistic Practices as Memory Work in the Historic City

Enrico Chinellato, pp. 151-159

Critical and Historical Narratives on Historical Cities

Carlo Ludovico Ragghianti Politician and Intellectual. Defense and Development of the Historic City in Italy in the 40’s

Historical City, Metropolis, Continuity of Space: The Writings on the City by Fernando Távora (1952–1962)

Public History as Catalyst for Participation and Social Revitalisation: The Case of Vallette Estate in Turin

Histories of Historical Cities

The Conservative Restoration of the Historic City as Social Practice. The Study for the Historic Centre of Bologna by Leonardo Benevolo (1962–65)

Matteo Cassani Simonetti, pp. 195-205

The Construction of an Urban Imaginary: the Case-Study of the Cervellati Plan for the Historic Center of Bologna (1969)

Ilaria Cattabriga, pp. 207-217

Notes to the Social and Political Program for grandi contenitori the Historic Center of Bologna Taken from the Second Symposium of the Council of Europe (1974)

The Projects of the Ufficio Centro Storico After the Master Plans of Giovanni Astengo and Giuseppe Campos Venuti in Ancona in the Second Half of the Twentieth Century

Giovanni Bellucci, pp. 227-236

The Historic Center of Naples as a Paradigm of Urban Conservation: Conflicts and Contradictions, 1964–2024

The Conference on the Ancient Center of Salerno in 1967 in the Framework of the Italian Debate on Historic Centers

Valentina Allegra Russo, pp. 253-260

From Venice to Cusco, Leonardo Benevolo’s Urban Preservation Model in Latin America

Sphinx. Writing Urban Histories of Useless Objects

Urban and Cultural Policies. Matera and New Heritage Processes for Urban Regeneration

Somaestetica, architettura e città

Richard Shusterman

a cura di Aurosa Alison

BUP, coll. La vita e le forme

2024, 120 pp.

https://buponline.com/prodotto/somaestetica-architettura-e-citta/.

Consolidata come disciplina filosofica da oltre vent’anni, la Somaestetica si sviluppa attraverso il principio migliorativo dell’esperienza. Nel contesto di ridefinizione dell’estetica in termini percettivi e propriocettivi, Richard Shusterman rielabora negli anni Novanta l’estetica pragmatista attraverso il soma, inteso come corpo vivente, che allo stesso tempo percepisce e crea. Superando un’idea dell’estetica incentrata sull’apprezzamento, Shusterman si è concentrato soprattutto sull’aspetto applicativo e pratico che mette sullo stesso piano artista e fruitore. Viene così favorito il dialogo con discipline che si prestano ad un riscontro applicativo, come quelle dell’architettura e dell’urbanistica. Prendendo in considerazione gli aspetti progettuali, esperienziali e sociali, Shusterman interpreta l’architettura attraverso la partecipazione attiva del soma e, di conseguenza, i rapporti sociali, culturali e performativi con la città.

The Ecological Turn

Design, Architecture and Aesthetics beyond “Anthropocene”

Laura Succini, Loreno Arboritanza, Anna Chiara Benedetti, Karilene Rochink Costa, Simone Gheduzzi, Rosa Grasso, Ivano Gorzanelli, Simona Rinaldi, Ilaria Ruggeri, Ilaria Zedda

BK, CPCL series

2022, 435 pp.

https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/803

How does the ecological thinking affect architects, designers and the design culture itself? The Anthropocene is a geological event, but also a political one that lies in overcoming the idea of crisis. Acknowledging this change means rethinking the very ecology of the project in environmental and atmospheric terms. The changes we face don’t depend on missing balances, but on compromises reached between conservation and exploitation. The Anthropocene is in our suggested reading the time of the end of our representations and the time of the beginning of other narratives that belong to a non-linear dimension. Anthropocene is a category which has the merit of challenging our conventions in an oblique manner by reconnecting the history of mankind with the history of the Earth. In this respect, design visions can be the tool for activating new relations. Within this process of change, how do the figures of architects and designers rethink their role, their knowledge, experimenting with new design approaches? The conference wants to explore these issues from different points of view, in particular the “socio-bio-geosphere in its uncertain becoming by making the disciplines of the project communicate and by varying the scale of analysis, from the molecular scale of the environmental effects on our heritage, to that of the world’s flow of goods and capital.

Table of content

Introduction: Designing and representing the Anthropocene: a challenge for designers, planners and philosophers

Loreno Arboritanza, Anna Chiara Benedetti, Karilene Rochnik Costa, Simone Gheduzzi, Rosa Grasso, Ivano Gorzanelli, Simona Rinaldi, Ilaria Ruggeri, Laura Succini, Ilaria Zedda, p. 1

Call: The Ecological Turn

Loreno Arboritanza, Anna Chiara Benedetti, Karilene Rochnik Costa, Simone Gheduzzi, Rosa Grasso, Ivano Gorzanelli, Simona Rinaldi, Ilaria Ruggeri, Laura Succini, Ilaria Zedda, p. 13

SECTION .01 ECO-POLITICAL NARRATIVE DIVERSIFICATION

Reinhabiting. Eco-design, Care and Ecological Transition in the Permaculture Movement

Laura Centemeri, p. 18

The Anthropocene as a Regime of Visibility

Emanuele Leonardi, p. 32

Improving Mars: Elon Musk and the Promise of Salvation in Outer Space Environments

Miriam Tola, p. 56

Overlapping Narratives: Self-Representations of the Anthropocene

Stefano Ascari, p. 68

De-Sterilizing Design: Towards Non-Anthropocentric Strategies Beyond the Inert

Gabriel Alonso, Elena Brea, Pablo Ferreira Navone, María Buey González, p. 86

Mapping, Sensing and Hacking. Rethinking Architecture in the Era of the Anthropocene

Yael Eylat Van-Essen, p. 102