La dimensione della memoria

a cura di Camilla Raponi

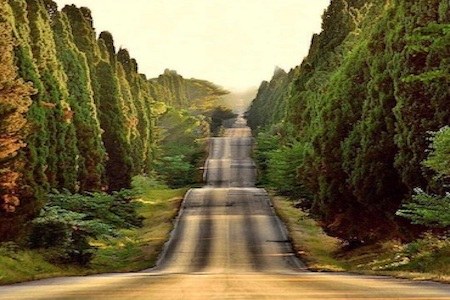

Tra i motivi più autentici della poesia carducciana, quello del ricordo della fanciullezza lontana è senza dubbio fra i più cari al poeta. Nella lirica Davanti San Guido, dal treno in corsa verso il nord, lungo il litorale maremmano, sul fare della sera, il poeta vede i luoghi dell’infanzia e improvvisamente sgorgano dalla sua mente e dal suo cuore ricordi, sogni e affetti, che si concretizzano in un dialogo tra lui e il paesaggio, le entità della natura. Sono i cipressi del vialone tra l’oratorio di San Guido e il colle di Bolgheri che lo invitano a rimanere con loro, per riposarsi alla loro ombra e immedesimarsi nel ritmo benefico e vitale della natura:

I cipressi che a Bólgheri alti e schietti | Van da San Guido in duplice filar, | Quasi in corsa giganti giovinetti | Mi balzarono incontro e mi guardâr. | Mi riconobbero, e – Ben torni omai – | Bisbigliaron vèr’ me co ’l capo chino – | Perché non scendi? Perché non ristai? | Fresca è la sera e a te noto il cammino. | Oh sièditi a le nostre ombre odorate | Ove soffia dal mare il maestrale: | Ira non ti serbiam de le sassate | Tue d’una volta: oh, non facean già male! | Nidi portiamo ancor di rusignoli: | Deh perché fuggi rapido così? | Le passere la sera intreccian voli | A noi d’intorno ancora. Oh resta qui! –

Il poeta si schermisce e respinge gli inviti, amaramente consapevole che il passato non ritorna, le illusioni sono cadute, la realtà è dominata dai doveri e dalle cure. Carducci pensa alla sua Tittì, la sua cara bambina, la minore delle tre figlie, che allora doveva avere circa due anni e che lo stava aspettando trepidante a Bologna:

Ed io – Lontano, oltre Apennin, m’aspetta

La Titti – rispondea – ; lasciatem’ ire.

È la Titti come una passeretta,

Ma non ha penne per il suo vestire.

E mangia altro che bacche di cipresso;

Né io sono per anche un manzoniano

Che tiri quattro paghe per il lesso.

Addio cipressi! addio, dolce mio piano! –

I cipressi sembrano aver capito che il poeta non è altro che un uomo tormentato dagli affanni e dalle delusioni della vita. Lo invitano a rimanere e a non seguire le idee e le passioni vane che sono colpevoli dell’infelicità umana. Ma il poeta non può permettersi di rimanere, e la parte romantica cede il passo al realismo: è padre e ha una figlia piccola che richiede le sue attenzioni, è come “un uccellino”, ma ha bisogno di ben altro che bacche di cipresso. Il finale consiste nell’accettazione virile e magnanima della vita, nel superamento dell’angoscia sterile in nome della propria presenza operosa nel mondo, della propria responsabilità umana e costruttiva:

Ansimando fuggía la vaporiera | Mentr’io cosí piangeva entro il mio cuore; | E di polledri una leggiadra schiera | Annitrendo correa lieta al rumore | Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo | Rosso e turchino, non si scomodò: | Tutto quel chiasso ei non degnò d’un guardo | E a brucar serio e lento seguitò.

Con il suo viaggio sul treno dei ricordi, Carducci crea un precedente letterario che nel corso del Novecento sarà variamente riproposto. Montale in particolare racconta un’esperienza molto simile a quella carducciana. In Accelerato, il viaggio in treno nella Liguria del poeta si sviluppa fra partenza e arrivo, nella tensione di una domanda incalzante – «fu così, rispondi?» – che permette di rievocare per tappe il percorso da Genova a Monterosso, la terra delle vacanze dell’infanzia; che diventa così però anche il viaggio della vita, dalle aspirazioni e gli impeti dell’adolescenza alle durezze dell’età adulta, dall’incanto dell’infanzia, rivissuta quasi come un sogno, destinata a essere latente compagna di vita, alla routine abitudinaria dei gesti e delle stagioni che si ripetono incessantemente uguali.

Fu così, com’è il brivido | pungente che trascorre | i sobborghi e solleva | alle aste delle torri | la cenere del giorno, | com’è il soffio | piovorno che ripete | tra le sbarre l’assalto | ai salici reclini - | fu così e fu tumulto nella dura | qualche foro d’azzurro finché lenta | appaia la ninfale | Entella che sommessa | rifluisce dai cieli dell’infanzia | oltre il futuro - | poi vennero altri liti, mutò il vento, | crebbe il bucato ai fili, uomini ancora | uscirono all’aperto, nuovi nidi | turbarono le gronde - | fu così, | rispondi?

Ma ripercorrere le «stazioni» di questa vita, come fa chi viaggia su un omnibus, fermata dopo fermata, ha senso solo perché Clizia – il «tu» non dichiarato a cui Montale si rivolge –, possa confrontare quell’esperienza con la propria, il proprio passato con quello dell’altro; dire se essi combacino; se, pur nella diversità, il senso di quel tragitto sia il medesimo, nel segno di un destino concorde. E nell’attesa impaziente di una conferma, la domanda finale si carica di tenera complicità. Il percorso ferroviario diventa qui il cuore di un’esperienza biografica. Il ritmo concitato della corsa si distende solo con l’apparizione dell’Entella al verso 14: il fiume viene trasfigurato miticamente dall’aggettivo ninfale, che lo rende emblema dell’età infantile. L’Entella è ninfale «perché evoca i mitici spazi naturali abitati in una dimensione favolosa dalle ninfe», come sottolinea de Rogatis; e Isella: «avvolta [l’Entella] dal misterioso fascino di luoghi e tempi sacrali, da «favole antiche» (ninfale)». Allo stesso tempo, il corso d’acqua, con il suo fluire, dà forma al tempo, in una convulsa iterazione dell’esistenza in cui il passato subentra al futuro dando luogo a un ossimoro che annulla le gerarchie temporali.

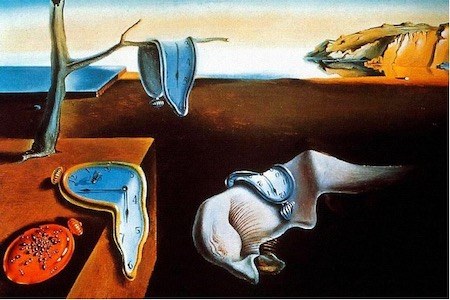

Il tempo scorre inesorabile e non torna mai uguale: il concetto bergsoniano, che qui accomuna Carducci e Montale, è elemento comune anche a tanta produzione artistica coeva. Nella Persistenza della memoria Dalì rappresenta il paesaggio di Port Lligat, desolato e privo di elementi vegetali o artificiali, dove la spiaggia e il mare calmo sono solo un miraggio. In questo spazio misterioso l’artista inserisce un basamento su cui spicca un ulivo secco a cui è appeso un orologio azzurro sul punto di sciogliersi al sole. Altri due orologi, dello stesso colore, ugualmente molli e informi, sono collocati l’uno sul medesimo basamento squadrato e l’altro su una strana forma biomorfica al centro del dipinto. Gli orologi possono essere interpretati appunto come un simbolo in cui la vita distorce l’esattezza matematica del tempo: questi tre orologi, deformati dalla memoria, rappresentano l’aspetto psicologico del tempo, il cui trascorrere assume una velocità e una connotazione diverse per ciascun individuo, interne a noi stessi e che seguono solo la logica dello stato d’animo e del ricordo. Ognuno di noi ha pertanto una propria sensazione temporale rispetto alle medesime situazioni: ciò spiega il perché ogni orologio segni ore differenti.

Paradossalmente, la stessa memoria umana può eliminare completamente l’utilizzo di questi strumenti, poiché il tempo è un “concetto” che non può essere tangibile e nemmeno quantificabile. Tema centrale risulta quindi la dimensione fluida del tempo, che evidenzia la percezione soggettiva, in linea con quanto sosteneva Bergson, secondo cui il tempo non è qualcosa di assoluto, ma è un continuo fluire, in cui il passato si unisce con il presente in un continuo divenire. Se quindi il tempo assoluto è quello scandito dall’orologio in ore, minuti, secondi, la percezione individuale del tempo è invece molto elastica, imprescindibile dalla memoria, dal sogno e dall’inconscio. La deformazione delle immagini è un mezzo per mettere in dubbio le facoltà razionali, che vedono gli oggetti sempre con una forma chiara e definita. Dalì invita così l’osservatore a riconsiderare la relazione tra la dimensione del tempo e della memoria, nella quale il prima e il dopo si contaminano mutuamente.

Tempo e memoria rimangono temi cardine della riflessione critica novecentesca fino agli anni più recenti e sono infatti il perno attorno al quale ruota il romanzo Le pagine della nostra vita, pubblicato nel 1996 da Nicholas Sparks e divenuto un film nel 2004. Nella storia raccontata, tempo e memoria si scontrano e si manifestano nei sintomi della demenza di Alzheimer, una malattia caratterizzata inizialmente da lievi problemi di memoria, ma nel corso della quale i deficit cognitivi si acuiscono e possono portare il paziente a perdere completamente i propri ricordi, a porre più volte le stesse domande, ad avere disorientamenti sul tempo, sulle persone e sui luoghi. Nei pazienti affetti da Alzheimer viene meno il meccanismo del ricordo innescato dai luoghi della propria infanzia inaugurato da Carducci. Solo la vicinanza e il sostegno dei propri cari può cercare di lenire – seppur sporadicamente – l’oblio che intrappola la mente dei pazienti. Nella storia di Sparks, il procedimento carducciano è attivato dall’esterno. In una casa di riposo, un uomo anziano di nome Duke legge una storia d’amore a una paziente: nel 1940, il povero falegname Noah Calhoun inizia a corteggiare l'ereditiera Allie Hamilton, che sta trascorrendo l'estate in città.

I due iniziano una storia d'amore, ma i genitori di lei non approvano e le proibiscono di vederlo, decidendo di tornare a casa il giorno seguente. Allie però è sopraffatta da ricordi e sentimenti irrisolti per Noah, e prima del matrimonio l’amore tra i due si riaccende. Allie confessa la sua infedeltà al promesso sposo, ma decide di tornare da Noah. Nel presente, la donna che ascolta la storia si rivela essere Allie, che ora soffre di demenza, e Noah, che si fa chiamare Duke per non disorientarla, è suo marito: il racconto non è altro che la loro storia d'amore. Nella drammatica situazione vissuta da Allie, emerge quel carattere magico del ricordo che già Carducci sottolineava. Magico come un vero incantesimo che, se riusciamo ad assaporare, porta serenità, gioia, e una dolcissima malinconia: Allie infatti riuscirà per un breve momento a riconoscere l’amato, e i due si stringeranno in un abbraccio che riproduce fisicamente l’incontro che Carducci stesso ha con la sua vita passata attraversando i luoghi dell’infanzia.

Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi / Sei grande, ma ti chiamo ancora "Baby" / Ho gli occhi rossi, ma non te ne accorgi / Ti guardo mentre dormi / Ma solo ieri c'eri, nei giorni neri / Quelli che piove troppo forte per stare in piedi

Come raccontano gli autori, Ricordi è una canzone a più strati. A un primo ascolto può sembrare una semplice canzone d’amore, ma in realtà è una storia di speranza e sofferenza. Proprio come accade nel romanzo di Sparks, una coppia si trova a ripercorrere i propri istanti migliori, assieme ai più difficili e ai più divertenti. Ma i due versano in una situazione di grande sconforto: a causa di una malattia neuro-degenerativa lei sta progressivamente perdendo pezzi di sé. Qualche ricordo è frammentato, qualcuno è sbiadito, ma tutti tornano in qualche modo vivi nel momento in cui lui li rievoca con piccoli, semplici gesti quotidiani. Torna la suggestione carducciana: tra le immagini evocate dalle parole dei cipressi, da un cimitero in cima al colle, dove è sepolta, in Davanti San Guido compare alla fine nonna Lucia, a ripetere la novella di colei che lungamente e vanamente cercò il suo perduto amore. Il procedimento del ricordo e quello del racconto si fondono, nella poesia come in questa canzone, ma in maniera diversa.

In Carducci la nostalgia sembra ancora prendere il sopravvento; forse quello che il poeta ha cercato invano per tanto tempo era qui, in questi luoghi, dove probabilmente non tornerà: non c’è più spazio per i ricordi, anche se può essere bello lasciarsi andare a essi per qualche attimo. Nella canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, invece, i ricordi sono l’unica cosa a cui ci si può aggrappare per vivere una parvenza di normalità, sono i mattoni con cui la storia d’amore raccontata si costruisce: solo nella memoria di momenti belli il peso di un futuro incerto può trovare sostegno e sollievo.

Meglio non dire niente aspettando il mattino, sorrido / Se penso al nome che tu mi darai domani / E reinsegnarti ancora il segno della croce / Così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani

Bibliografia e sitografia di riferimento:

Luigi Blasucci, Percorso di un tema montaliano: il tempo, in Id., Gli oggetti in Montale, Bologna, Il Mulino, 2002.

Giosue Carducci, Rime nuove, edizione critica a cura di Emilio Torchio (Edizione Nazionale delle Opere di Giosue Carducci), Modena, Mucchi, 2016.

Cristina Galli, Valdicastello e la famiglia, in Carducci vita e letteratura: documenti, testimonianze, immagini, a cura di Marco Veglia, Lanciano, Carabba, 2009.

Eugenio Montale, Le occasioni, a cura di Dante Isella, Torino, Einaudi, 1996.

Idem, Le occasioni, a cura di Tiziana de Rogatis, Milano, Oscar Mondadori, 2011.

Idem, Opera in versi, edizione critica a cura di Rosanna Bettarini e Gianfranco Contini, Torino, Einaudi, 1981, p. 130.

Marco Veglia, Il libro degli amici. La giovinezza del Carducci, Giuseppe Chiarini e le Rime del 1857, «Il Carrobbio», 2000, 26, pp. 213-228.

Idem, La vita vera. Carducci a Bologna, Bologna, Bononia University Press, 2007.

Pinguini Tattici Nucleari, Ricordi, video da YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=oWdWkS5t5Hs>.