L'anima controversa del progresso

a cura di Valeria Fonte

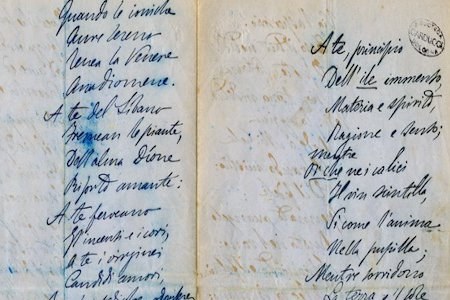

Nel settembre del 1863 Giosue Carducci componeva l’Inno a Satana, elogio della scienza e del progresso all’epoca della modernizzazione. L’avrebbe definito più tardi «chitarronata» (Veglia 2009, p. 99), pur nella consapevolezza che quei versi erano serviti a risvegliare l’Italia e a tenere desta e vigile la coscienza civile. Era la stagione di Enotrio Romano, pseudonimo con cui pubblicò l’Inno per la prima volta.

Partecipò alla vita culturale e politica di Bologna e dell’Italia tutta con fervore e dedizione, collaborando con l’Unione Democratica e con il giornale Il Popolo, testata bolognese, tenendo rapporti con i vertici della Società operaia. Pubblicato nel 1865, l’Inno a Satana divenne oggetto di un’accesa polemica quando, in occasione del Concilio Vaticano e in vista dell’Anticoncilio massonico di Napoli, Il Popolo lo ripubblicava in segno di sfida. Infastidendo la classe dirigente e il clero, Carducci si espose sempre più politicamente e finì col subire alcuni provvedimenti disciplinari. La Prefettura lo teneva sotto osservazione ed esprimeva al Ministro dell’Interno il parere che egli dovesse essere allontanato da Bologna. Ma Giosue non si lasciò intimidire, né fu disposto a scendere a compromessi.

Si tratta di cinquanta quartine di quinari sdruccioli a schema rimico ABCB. In queste appare chiaro che Satana e la locomotiva siano per Carducci il simbolo della ragione, della civiltà moderna, del progresso che divoreranno l’antica civiltà delle disuguaglianze e della superstizione (cfr. de Martino 1998, pp. 9-18). La poesia è il mezzo artistico scelto da Carducci per re-agire attivamente nella società in cui si trova a vivere. Ma cosa intende il poeta quando parla dell’arte e del mezzo artistico?

Il mezzo artistico è comunemente descritto come ogni singolo modo in cui uno scrittore, un pittore, un cantante, un regista, può comunicare con la società a cui si rivolge attraverso l’arte, nella sua considerazione più ampia. Il termine medium (neutro, plurale media) è un termine latino e indica "ciò che sta nel mezzo": nel campo dell'arte, medium è il mezzo espressivo attraverso il quale l'artista trasmette il suo messaggio, un mezzo che ciascuno può scegliere o inventare nei modi che ritiene più adatti allo scopo comunicativo che si prefigge, è in sintesi ciò che funge da elemento di collegamento fra il momento produttivo e quello fruitivo. Ma cos’è il mezzo artistico per Giosue Carducci? In una Lettera a Francesco Sclavo del 23 novembre 1873, lo espone chiaramente: «L’arte non è vanità individuale, è uno strumento potentissimo di progresso sociale».

Infatti, benché il poeta non abbia potuto prendere parte alla lotta per l’unità, nella Lettera a Sclavo rivendica l’efficacia politica della poesia, attraverso cui farà quel che i garibaldini fecero con la spada. Una chitarronata può, per Carducci, essere un’ottima sostituta della spada, un’arma di retorica che muove il sentire popolare. Il mezzo artistico è uno strumento di progresso sociale e l’Inno a Satana è un viaggio sui suoi binari, del bene e del male. Il concetto di "progresso" è controverso e, secondo la metafora carducciana, si mostra da un lato come una locomotiva mostruosa e dall’altro come il simbolo di un inevitabile avanzamento sociale.

Il progresso, per utilizzare le parole di Giosue Carducci nell’Inno a Satana, è un treno spaventoso che «divora i piani» (v. 176), ma anche una «forza vindice de la ragione» (vv. 195-196). In questo dualismo si forgia il timore per un cambiamento moderno della società che, seppur colmo di nuove risorse, nasconde il sentimento della paura. Il progresso è, di fatto, positivo e negativo.

Un bello e orribile | mostro si sferra, | corre gli oceani, | corre la terra: || corusco e fumido | come i vulcani, | i monti supera, | divora i piani; || sorvola i baratri; | poi si nasconde | per antri incogniti, | per vie profonde; || ed esce; e indomito | di lido in lido | come di turbine | manda il suo grido, || come di turbine | l’alito spande: | ei passa, o popoli, | Satana il grande. || Passa benefico | di loco in loco | su l’infrenabile | carro del foco. || Salute, o Satana, | o ribellione, | o forza vindice | de la ragione!

Se è vero che è più facile spostarsi con i nuovi mezzi, allo stesso modo è più facile allontanarsi dalle cose care, come la donna amata che, salita sul treno, porta via con sé il suo viso candido e il suo bel velo. Così scrive Giosue in un’altra sua celebre ‘Ode’, Alla stazione in una mattina d’autunno (vv. 33-36):

Va l’empio mostro; con traino orribile

sbattendo l’ale gli amor miei portasi.

Ahi, la bianca faccia e ’l bel velo

salutando scompar ne la tenebra.

Il progresso si realizza nella personificazione di Satana, metafora dell’avanzamento sociale. I toni apertamente provocatori e blasfemi intendono scandalizzare i borghesi e la loro mentalità, da Carducci considerata ipocrita, immobilista e moralista. Infatti, egli contrappone alle false credenze religiose, che rendono gli uomini molli e inerti, la luce della ragione, la gioia di vivere, il progresso. Come rileva Marco Veglia in Satana in Consiglio Comunale, Carducci scriveva all’amico Ermete descrivendo l’Inno come un «concetto democratico e razionale» (2007, p. 157):

Tu mi domandasti se io mi contentava che l’Inno a Satana fosse riprodotto nel «Popolo»: io, alla prima parola, ti dissi di sì. E te lo dissi a punto perché io sapeva che quei versi, per quanto fossero un’aspirazione individuale, non erano affatto un idillio. Certo, io che voglio libertà per tutto e per tutti e davvero, io non voglio fare dell’Inno mio, come dissi, né un evangelio, né un catechismo, né un salmo da imporsi a tutta la democrazia. Ma ciò non toglie che […] quella lirica, a parte ogni merito o demerito d’arte, rappresenta seriamente e positivamente un concetto democratico e razionale.

La visione carducciana di Satana come emblema del progresso funge da influenza per l’attività politica del Novecento, dove non solo persiste la necessità del laicismo, ma nasce un nuovo bisogno sociale: quello di scardinare la potenza delle Istituzioni. Come Carducci tentò di distruggere il potere clericale, Pier Paolo Pasolini provò a scardinare il potere fascista e il potere del capitale. Il concetto di progresso assume anche per Pasolini un ruolo centrale. Negli anni ’70 del Novecento, qualche anno prima di essere ucciso, afferma:

Bisogna fare una distinzione fra ‘sviluppo’ e ‘progresso’. […] Sono due cose non soltanto diverse, ma addirittura opposte. […] Questo storico ‘sviluppo’ chi è che lo vuole? Lo vuole la destra economica. […] Questo sviluppo vuole la produzione intensa, disperata, ansiosa e smaniosa di beni superflui. Mentre, in realtà, coloro che vogliono il progresso, vorrebbero la produzione di beni necessari.

Il progresso è allora resistenza al potere clericale, statale, politico, ma i confini fra "progresso" e "sviluppo" non sono così netti e lo afferma proprio Pasolini in quest’opera, gli Scritti Corsari (1973), mentre ci ricorda che anche il pensiero di sinistra, progressista, laico e non industriale, nell’esatto momento in cui desidera il potere, smette di desiderare il progresso e inizia ad attuare lo sviluppo.

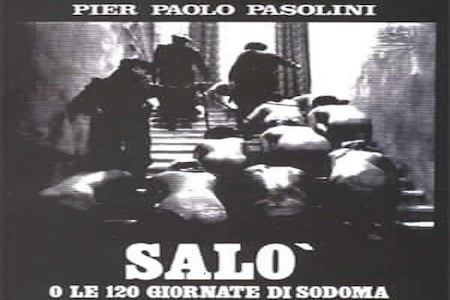

Il capolavoro di Pasolini, Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), dimostra come il mezzo artistico del cinema scandaloso possa rappresentare con una chiarezza disarmante la necessità del progresso che, seppur in bilico fra ragione e mostruosità, nasce dal bisogno di un cambiamento. Come si può essere progressisti? Da dove si deve partire? Dalla messa in ridicolo di un potere fascista e capitalista. Come scrive Marco Cerruti (1988, p. 271):

Tutta questa letteratura che esiste ora è abietta. Tutta questa società è tal cosa che non merita ci occupiamo di lei. Ritorniamo dunque all’arte pura, ai greci e ai latini. Come sono ridicoli cotesti realisti italiani.

Cerruti afferma che Carducci disdegna la sua contemporaneità e la mette in ridicolo, come mondo storico e come cultura. La messa in ridicolo di un’autorità è l’espediente più efficace per debellarne il potere. Come Carducci scrive, ancora nell’Inno a Satana (vv. 21-36):

Via l’aspersorio / Prete, e il tuo metro! / No, prete, Satana / Non torna in dietro! // Vedi: la ruggine / Rode a Michele / Il brando mistico, / Ed il fedele // Spennato arcangelo / Cade nel vano. / Ghiacciato è il fulmine / A Geova in mano. // Meteore pallide, / Pianeti spenti, / Piovono gli angeli / Da i firmamenti.

L’espediente dello scoronamento realizza l’atteggiamento progressista nei confronti del mondo.

Pasolini in Salò o le 120 giornate di Sodoma non solo sostiene la tesi carducciana appena espressa (la società e il presente fascisti e capitalisti corrispondono alla decadenza reale dell’umano), ma dimostra come il mostruoso che alberga nel potere classico, fascista, borghese, quello delle storiche istituzioni italiane – le grandi famiglie, gli industriali, il clero e i giudici – soffochi i giovani antifascisti che non hanno alcuna possibilità di ribellione.

Il potere dello "sviluppo" è qui descritto messo in ridicolo, scoronato, affrontato e respinto. Se c’è un vero mostruoso, allora, non è quello di Satana, della locomotiva, dei progressisti, piuttosto è quello di un Potere egemone, clericale e statale, che silenzioso porta il nome dello sviluppo.

Carducci identifica nel treno l’emblema del progresso. La sua principale caratteristica è quella di "divorare" i piani. La velocità, quando si parla di progresso industriale, è la risposta a un bisogno moderno: imbrogliare il tempo, sfidarlo. Non solo il mezzo artistico della poesia ci racconta il fischio della locomotiva, il fumo grigio, i fari gialli. Anche le rappresentazioni artistiche hanno avuto un ruolo essenziale nella creazione del concetto di "progresso" che, in genere, non viaggia mai a piedi. Giacomo Balla (1871-1958), esponente di spicco del Futurismo italiano, fu un pittore progressista che tentò di intrappolare nella superficie piana e immobile della tela la velocità irrefrenabile dei nuovi mezzi di trasporto. Velocità d’automobile diventa in Balla, infatti, l’emblema della vittoria sulla difficoltà di rappresentare la velocità in pittura.

Il dipinto è un olio su tela realizzato fra il 1913 e il 1914. Il tema centrale è la scansione della velocità dell’automobile, che Balla studiò e raffigurò in diverse espressioni e formati. Il movimento meccanico dell’automobile fu per il pittore un elemento essenziale per rappresentare la velocità secondo i concetti teorici del Futurismo. Se la si osserva con attenzione, si nota in quest’opera il prevalere in primo piano del moto sinusoidale delle ruote di un’auto. Questa è una caratteristica ricorrente in molti lavori di Balla del 1913, ma qui, di assolutamente unico, risulta il fondo del quadro. La scomposizione della velocità avviene secondo una successione dinamica, che inizia e termina in tante linee che s’intersecano. Il tempo, altro tema caro ai futuristi, è scandito in un accelerarsi d’istanti, che si sovrappongono attraverso ampi triangoli in superficie e in profondità.

Il tema del progresso sociale è un oggetto dinamico nella poesia carducciana. Se nell’Inno giovanile il treno era visto come «bello e orribile mostro» (vv. 169-170), come un antidoto alla reazione religiosa nemica del progresso, in età adulta, invece, Carducci lo definisce «empio mostro», in opposizione radicale ai valori dell’intimità e della classicità, dell’amore e della bellezza. In Alla stazione in una mattina d’autunno il progresso tecnico e la vita moderna sono respinti in quanto sinonimi di insignificanza, di vuotezza e di tedio, che rendono gli uomini (e il poeta stesso) simili a inerti fantasmi e la vita a un lugubre inferno. È evidente lo scarto rispetto alla politica di dodici anni prima: venuto meno l’entusiasmo combattivo e polemico, che allora induceva Carducci ad accettare la modernità assumendola come cavallo di battaglia contro le forze reazionarie, ora il poeta è tutto volto a difendere dall’industrializzazione avanzante un mondo interiore che sta per essere travolto. Allo stesso modo Fabrizio de André in Canzone del Maggio afferma:

Lo conosciamo bene il vostro finto progresso / il vostro comandamento “Ama il consumo come te stesso” / e se voi lo avete osservato fino ad assolvere chi ci ha sparato / verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte / voi non potete fermare il tempo gli fate solo perdere tempo.

Canzone del Maggio è un inno politico contro il progresso (e lo sviluppo) della classe dirigente e fa parte dell’album Storia di un Impiegato (1973). È tratta da un canto del maggio francese del 1968 di Dominique Grange, il cui titolo è Chacun de vous est concerné e racconta la storia di chi paga il prezzo del progresso, nelle sfaccettature positive e in quelle negative. Se l’uomo vuole sopravvivere alla velocità, al cambiamento, al treno mostruoso, alle fabbriche e oggi anche alla tecnologia, non può che abbandonarsi alla noia. Dopotutto, in Alla stazione in una mattina d’autunno, Carducci "cantava" (vv. 57-60):

Meglio a chi ’l senso smarrì de l’essere,

meglio quest’ombra, questa caligine:

io voglio io voglio adagiarmi

in un tedio che duri infinito.

Bibliografia e sitografia di riferimento:

Roberto Balzani, Carducci e le ambiguità del progresso, Firenze, Le Monnier, 1994.

de Martino 1998 = Giosue Carducci, Inno a Satana: un'ode alla libertà di pensiero un'invettiva contro l'oscurantismo, introduzione di Giulio de Martino, Napoli, G. Procaccini, 1998.

Federico Casari, Carlo Caruso, Come lavorava Carducci, Roma, Carocci, 2020.

Cerruti 1988 = Marco Cerruti, Dal Neoclassicismo al Parnassianesimo, in Carducci e la Letteratura Italiana, Studi per il centocinquantesimo della nascita di Giosue Carducci, Atti del Convegno di Bologna (11-12-13 ottobre 1985), a cura di Mario Saccenti, Padova, Editrice Antenore, 1988.

Emilio Pasquini, Vittorio Roda, Carducci nel suo e nel nostro tempo, Bologna, BUP, 2009.

Vittorio Roda, Da Carducci alla Grande Guerra. Studi di letteratura italiana, Bologna, Pàtron, 2019.

Veglia 2009 = Carducci. Vita e Letteratura. Documenti, testimonianze, immagini, a cura di Marco Veglia, Lanciano, Carabba, 2009.

Veglia 2007 = Marco Veglia, La vita vera. Carducci a Bologna, Bologna, BUP, 2007.

Fabrizio De André, Canzone del Maggio, video da YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=LVyM8i5mUAM>.

Dominique Grange, Chacun de vous est concerné, video da YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=RBpucyTFMBI>.