«It’s bigger than Hip Hop»: alle radici del rap afroamericano

Walter B. R. Toscano

1. T.H.U.G. L.I.F.E.

2. «If I Had My Way I'd Tear The Building Down»

3. Dal Bebop ai Last Poets

4.«Break the Chains in our brains»: dalle ceneri del Black Power, il rap

5. Bibliografia

6. Sitografia

1. T.H.U.G. L.I.F.E.

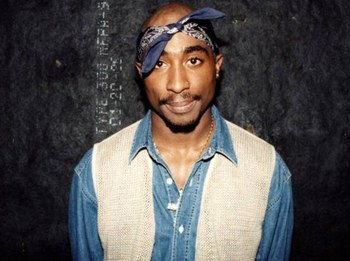

Il 7 settembre del 1996, il noto artista Tupac Shakur rimase vittima di una sparatoria a Las Vegas. Morì sei giorni dopo in una stanza d’ospedale. Già prima della morte di Tupac, avvolta da un alone di mistero che ha ispirato pellicole e serie tv americane anche recenti, avvennero una serie di scontri, anche molto violenti, che animarono il panorama musicale americano fino al 1997, dando inizio alla East Coast-West Coast Rivalry. Gli scontri videro schierati da una parte i rapper vicini alla casa discografica di Tupac Shakur (la Death Row Records), dall'altra, quelli vicini alla major di Notorious B.I.G. (la Bad Boy Records). Tupac e Notorious furono due delle vittime più note di uno scontro durato quasi due anni e interrotto dal leader della Nation of Islam, Louis Farrakhan.

Di quello scontro rimase nell’immaginario collettivo la figura di un Tupac violento, che spese l’ultimo anno della propria carriera a scrivere testi diretti ad alimentare lo scontro con i rapper della West Coast. Questo il caso, ad esempio, della canzone incisa nel giugno 1996, Hit’em up, con la quale Tupac attaccò esplicitamente Biggie Small e la Bad Boy Records. Al di là della problematicità di un genere in bilico tra l’omofobia e la misoginia, entrambi elementi che hanno contribuito a costruire una critica serrata ai testi di molti artisti, il rap di Tupac ha fin da subito cercato di mettere al centro l’importanza della resistenza, tanto individuale quanto comunitaria, alle avversità prodotte dallo stato di abbandono delle generazioni più giovani nei ghetti e nelle periferie delle città americane.

Questo il significato di T.H.U.G. L.I.F.E., la riforma sociale urbana e musicale nata nel 1992, e il cui significato altri non è che “The Hate U Give Little Infants Fucks Everyone” (l’odio che rivolgi ai bambini piccoli fotte tutti).

Nonostante la maggioranza degli americani intese però lo slogan come un inno alla cultura criminale (da “Thug”), (McQuillar, Johnson III, 2010: 100), la riforma di Tupac fa parte di una una cultura musicale ben più vasta, legata alla storia afroamericana, alla resistenza delle minoranze contro la marginalizzazione urbana e all'impatto delle droghe pesanti sulla comunità nera. Non solo: al centro dei temi trattati c'è anche una riflessione sull'impoverimento sistematico degli strati più svantaggiati, accompagnata alla convinzione che, in fin dei conti, negli Stati Uniti, il raggiungimento della felicità altro non è se non un costante arricchimento per la costruzione di uno status symbol preciso: "sexual conquests and the perceived subservience of women to him because of strength, power, money and swag (confidence and style)” (Bonnette, 2015: 90).

Cercare di comprendere a pieno una delle correnti musicali più ascoltate e contestate in tutto il mondo, a distanza di ventitré anni dalla scomparsa di Tupac, significa confrontarsi con le radici storiche all’origine del rap afroamericano. Per farlo bisogna partire dall’esperienza collettiva dei neri in America, dai mutamenti storici e dalle correnti artistiche che hanno attraversato la storia del sottoproletariato nero.

2. «If I Had My Way I'd Tear The Building Down»

Alle radici dell’Hip Hop, vi è sicuramente una lunga tradizione orale che può essere rintracciata almeno a partire dal periodo della schiavitù, quando migliaia di esseri umani vennero ridotte a merce di scambio, “devisable like any other chattel” (Du Bois, 1992: 10). Come sottolineato da Angela Davis, infatti, gli schiavi afroamericani resistettero allo stato di subalternità attraverso “their music an aesthetic community of resistance which in turn encouraged and nurtured a political community of active struggle for freedom” (Davis, 1990: 10). Le working song cantate dagli schiavi, oltre che essere strumento precipuo per la fuga dai campi evitando la cattura da parte del corpo di polizia privato preposto al controllo e al soggiogamento dei fuggitivi (Du Bois: 12), si componevano di testi semplici, il cui significato poteva essere compreso dai compagni di sventura e tramandato alle generazioni successive.

Cercare Dio attraverso le voci riunite in coro nelle piantagioni, la ripetizione ritmata di parole quali “Lord”, “mercy” o “freedom”, erano le componenti essenziali di quella tradizione orale alla base del blues, del funk, ma soprattutto del free jazz o del political rap che mettevano al centro la resistenza della minoranza nera americana e il conseguente disfacimento dello stato di oppressione che limitava le libertà della comunità.

La religiosità dei canti delle piantagioni celava – sottolinea Angela Davis – il significato più profondo della distruzione totale della schiavitù e della supremazia bianca, un attacco a leggi “often harsher than the practice” (Du Bois: 10). Questo il caso, ad esempio, dello spiritual If I Had My Way I'd Tear The Building Down, cantato dagli schiavi delle piantagioni e diventato parte del patrimonio musicale del blues nero. Scrive Angela Davis:

“When they sang “Sampson Tore the Building Down,” they made symbolic reference to their desire to see the oppressive edifice of slavery come crashing down.

If I had my way,

O Lordy, Lordy,

If I had my way;

If I had my way,

I would “tear this building down” (Davis: 229).

Non che la resistenza allo stato di oppressione sia l’unico soggetto della tradizione orale afroamericana, anzi, molto spesso questo convive con i temi più disparati, tra cui il rapporto tra la costruzione dell’identità nera e il testo biblico, o la celebrazione di momenti importanti della storia nera (Bonnette: 90).

L’Hip Hop, nella fattispecie il rap, che ricerca la formazione di rime ben strutturate e sostenute dal ritmo di una base musicale spesso ripetitiva, si richiama però esplicitamente all’esperienza dell’oppressione nera e, come tale, ha sempre cercato di costruire un legame stretto tra il nazionalismo nero e l’espressione artistica proveniente dagli strati sociali più svantaggiati delle città americane. Già nei primi anni del Novecento, prima della nascita del rap, si affermò la scrittura di poesie che sottolineavano la marginalizzazione urbana. Al contempo, a dominare la scena musicale afroamericana, ci pensò il Jazz in una forma particolare: il bebop. Trait d’union tra la schiavitù e gli sconvolgimenti degli anni Sessanta, il periodo di fermento culturale dei primi anni Venti pose in essere alcuni dei germi di resistenza politica ripresi, successivamente, dal rap.

3. Dal Bebop ai Last Poets

Il bebop, una delle forme più ritmate, improvvisate e movimentate del jazz nero, iniziò a diffondersi negli anni Quaranta del Novecento. Sebbene si sia posto in estrema continuità (negli stili, nel vestiario, nel pubblico) con la diffusione del jazz nella comunità nera degli anni Venti (Guthrie, 2003: 39), durante la cosiddetta Harlem Reinassance, il bebop finì per cambiare la struttura stessa delle orchestre Jazz.

Ridotte nel numero, con formazioni di quartetti, terzetti e duetti, le band bebop modificarono anche lo stile musicale, lasciando spazio all’improvvisazione e a ritmi musicali molto più veloci. Vi era, in più, un altro elemento: il tentativo di recuperare, nel bebop, il folk musicale afroamericano attraverso l’introduzione di un vocalist, tanto da unire – dopo la Seconda Guerra Mondiale – ai toni propri del jazz le

new articulations of the virtuoso solo “voice” that appeared in bebop, jump blues, and gospel; in the developments in accompaniment styles that supported those solo voices; and in the abstracting, sanctifying, and jumping gestures that occurred in the blues idioms (Guthrie: 48).

L’affermarsi del bebop, inoltre, era lo specchio di una cultura della resistenza parte dello stato di emarginazione urbana degli afroamericani, vessati, al contempo, dalle violenze della polizia. Quando il poeta afroamericano Langston Hughes diede vita al personaggio di Simple B. Simpleton in alcuni saggi pubblicati nelle colonne del settimanale Chicago Defender – poi raccolte nel libro The Best of Simple (1983) – cercò di spiegare come vi fossero nel bebop i germi di una risposta politica, simbolicamente violenta, all’oppressione endemica della minoranza nera negli Stati Uniti. In un passaggio particolarmente evocativo della narrazione, il personaggio si ritrova a spiegare il difficile rapporto tra la comunità nera e la polizia, e lo fa utilizzando delle onomatopee che richiamano il bebop e che sottolineano come tale rapporto sia dettato dal caso:

Then I have to go into my whole pedigree because I am a Black man in a white neighborhood. And if my answers do not satisfy them, BOP! MOP! . . . BE-BOP! . . . MOP! If they do not hit me, they have already hurted my soul. A dark man shall see dark days. Bop comes out of them dark days. That’s why real Bop is mad, wild, and frantic, crazy—and not to be dug unless you’ve seen dark days too. Folks who ain’t suffered much cannot play Bop, neither appreciate it. They think Bop is nonsense-like you. They think it’s just crazy crazy. They do not know Bop is also MAD crazy, SAD crazy, FRANTIC WILD CRAZY— beat out of somebody’ head! That’s what Bop is. Them young colored kids who started it, they know what Bop is (Hughes, 1990: 118).

Al pari del gospel, il bebop racchiudeva tutti gli elementi culturali e artistici della storia nera. Tuttavia, iniziò a inserire nella cultura musicale dell’epoca il gusto per l’improvvisazione sottolineando, allo stesso tempo, un sentimento di resistenza alla subalternità. Secondo alcuni accademici come Lakyeta M. Bonnette, è la rielaborazione delle tecniche stilistiche e del ritmo del bebop da parte dei musicisti afroamericani a partire dagli anni Cinquanta a essere parte della nascita del rap. In quel periodo, infatti, poeti, pittori e musicisti iniziarono a rendere ogni forma espressiva come parte di una grande critica politica nei confronti delle condizioni in cui versavano le minoranze. Questo il caso, per esempio, di Amiri Baraka: nato Everett LeRoy Jones, poeta, scrittore teatrale vicino al Communist Party of United States (CPUSA), Baraka venne influenzato dalle correnti artistiche che alimentavano le strade di New York – East Village, per l’esattezza. Lì Amiri Baraka iniziò ad apprezzare ogni manifestazione musicale o letteraria che coincidesse con l’attivismo politico e con il recupero dell’identità nera utili a dare visibilità e affermare comunità afroamericana negli Stati Uniti (Joseph, 2006: 33).

Anche il jazz divenne sempre più attivo nella lotta per i diritti civili, come in We Insist! del batterista Max Roach e della cantante Abbey Lincoln. Utilizzando i ritmi del bebop e scavando al contempo nelle radici culturali delle working song, il disco dei due artisti mette in evidenza come la resistenza sia inscritta nella storia afroamericana. È il caso, ad esempio, della seconda traccia audio dell’album, Freedom Days:

Whisper, listen, whisper, listen. Whispers say we're free

Rumors flyin', must be lyin'. Can it really be?

Can't conceive it, can't believe it. But that's what they say

Slave no longer, slave no longer, this is Freedom Day.

In entrambi i casi, divenne chiaro come fosse necessario per gli artisti impegnarsi politicamente nella lotta per i diritti civili. Gli anni Sessanta portarono con sé molti degli sconvolgimenti sociali e culturali che accelerarono questa nuova concezione dell’arte che Baraka vide come strumento necessario per la liberazione dei neri negli Stati Uniti. Contestualmente, nel movimento del Black Power vi confluì l’attivismo di scrittori, poeti, musicisti, cantanti e pittori guidati da una nuova forma di Black Aesthetic politicamente attiva. Secondo Baraka, il ruolo dell’artista nero doveva essere quello di distruggere del tutto l’America conosciuta fino ad allora, spazzando così via la supremazia bianca e ridando alla comunità nera la forza di rappresentare se stessa come protagonista non passiva in campo politico (Baraka, 1990: 240).

Uno dei gruppi musicali più evocativi e vicini al rap, e che molti collocano all’origine stessa dell’Hip-Hop, è quello dei Last Poets. Nati in seguito all’appello del 1966 di Baraka a tutti gli artisti neri per la scrittura di testi politicamente rilevanti nella lotta per i diritti civili, i Last Poets, guidati da Gil Scott-Heron, gettarono le basi per il rap: uso continuo delle percussioni (tamburi africani, nei primi album) per comporre una base musicale sempre identica e vicine all’eredità musicale del Jazz; costruzione di testi in rima e politicamente impegnati; cori dedicati all’improvvisazione come nel bebop; appiattimento della base musicale atta a ricalcare il tono della voce del cantante.

I temi delle canzoni, molto spesso, erano poi vicini alla vita nelle strade dei neri dei ghetti, tematica ampiamente ripresa dall’Hip Hop e dal rap (Henderson, 1996: 310). Gil Scott-Heron, che continuò la carriera da solista, negli anni Settanta pubblicò una delle canzoni che meglio rappresenta i turbamenti dell’epoca, in cui l’avvento di una rivoluzione sembrava tangibile: The Revolution Will Not Be Televised (Joseph: 257). L’uso del basso, delle percussioni e del flauto, fà da base musicale alla canzone, ma la parte principale è data dal testo, recitato da un Gil Scott-Heron che, come nel rap, non canta, non segue le tonalità degli strumenti che compongono la canzone. Il testo, poi, è un manifesto politico a tutti gli effetti. Scritto dall’artista nei suoi anni da frontman dei Last Poets il brano mette al centro la critica agli abusi della polizia e l’attacco ad alcuni leader del movimento per i diritti civili e al Presidente Nixon:

There will be no pictures of pigs shooting down

Brothers in the instant replay

There will be no pictures of young being

Run out of Harlem on a rail with a brand new process

There will be no slow motion or still life of

Roy Wilkens strolling through Watts in a red, black and

Green liberation jumpsuit that he had been saving

For just the right occasion

Green Acres, The Beverly Hillbillies, and

Hooterville Junction will no longer be so damned relevant

and Women will not care if Dick finally gets down with

Jane on Search for Tomorrow because Black people

will be in the street looking for a brighter day

Il movimento del Black Power, finì con l’influenzare ed essere influenzato dalla tradizione musicale degli afroamericani, carica di una cultura di resistenza pronta a confluire nel rap di fine anni Settanta.

4. «Break the Chains in our brains»: dalle ceneri del Black Power, il rap

La spinta propulsiva del Black Power andò lentamente affievolendosi a causa della scomparsa del Black Panther Party in qualità di movimento radicato in tutti gli Stati Uniti, ma anche conseguentemente alle politiche di riavvicinamento degli Stati Uniti verso la Cina comunista a opera di Nixon, alla fine della Guerra nel Vietnam e alla distruzione di molte organizzazioni radicali statunitensi per mano dell’FBI.

Ciò non vuol dire che il Black Power scomparve del tutto: si assistette, invece, a un periodo di apparente normalizzazione di tutti quei gruppi che, da ex-rivoluzionari (come il Black Panther Party), divennero attivi sostenitori riformisti e socialdemocratici nella gestione delle grandi città. Al centro di questo attivismo riformista, c’era l’idea che fosse necessario portare avanti il vessillo della presenza attiva della comunità nera nelle politiche socio-economiche.

Per alcuni gruppi, invece, era ancora importante portare avanti una rivoluzione armata contro l’imperialismo bianco statunitense, tanto da essere costretti a mettersi in salvo conducendo una vita clandestina; altri, come le organizzazioni Black Feminist (la Third World Women’s Alliance o il Combahee River Collective), furono attive in alcune delle più importanti battaglie sociali radicate nel tessuto dell’attivismo dei movimenti urbani (Bloom, Martin Jr. 2016: 372-389; Springer, 2005).

Del Black Power restò una cultura ben più generale, con al centro sia la consapevolezza dei problemi di una comunità nera segnata dal Sessantotto americano, sia una estetica del black proud che si rifletté a pieno nella nascita dell’Hip Hop. Tra il disfacimento progressivo delle organizzazioni principali del Black Power e la nascita dell’Hip Hop, ciò che influì maggiormente sullo stato delle minoranze nere in America fu, senza dubbio, il passaggio “dalla speranzosa retorica della Greaty Society degli anni Sessanta, al conservatorismo che caratterizzò la rivoluzione reaganiana degli anni Ottanta” (Joseph: 297).

Ironicamente, fu proprio durante la perdita di potenza dei gruppi politici principali del Black Power, che avevano cercato di educare la comunità nera ad una sorta di autoconservazione che voleva evitare l’abuso di sostanze stupefacenti o il sessismo, che la minoranza afroamericana divenne protagonista del degrado urbano dei sobborghi delle grandi città.

Le gang, che fino agli inizi degli anni Settanta erano riuscite ad inserirsi all’interno dei gruppi del Black Power, si diedero alla violenza incontrollata; la piaga del crack fu la causa precipua di un aumento repentino del tasso di mortalità nei ghetti; la povertà, provocata dalla chiusura del mercato del lavoro statunitense, dilagò in poco tempo. Il sottoproletariato urbano aumentò a dismisura: le promesse della Great Society di Johnson si dissolsero, e con gli anni Ottanta si aprì un periodo di conservatorismo neoliberale spietato, fondato sull’idea che bisognasse tagliare il più possibile sul welfare state che tutelava fasce più deboli della società. È in questo scenario che nacque l’Hip Hop in senso stretto, inviso alle dinamiche di emarginazione sociale di cui erano protagoniste le minoranze e fortemente imbevuto delle lotte politiche delle organizzazioni del Black Power.

Fin dall’inizio, l’Hip Hop rappresentò un mezzo per il sottoproletariato di costruire una propria narrazione sulla violenza dei ghetti, per favorire un dialogo interno alla comunità nera atto a resistere alle dinamiche di sfruttamento. L’Hip Hop si costituì quindi come fenomeno culturale estremamente ampio, quasi istantaneamente reso commerciale dal mercato vicino alla cultura di massa, introducendo un enorme cambiamento nel vestiario dei giovani afroamericani e contribuendo, allo stesso tempo, al diffondersi di nuove forme artistiche come i murales o la breakdance. Il rap, invece, costituì dell’Hip Hop la parte ben più radicata nell’esperienza quotidiana dei giovani afroamericani e ben più militante (Cachin, 1996: 21).

Mentre non si ritrovano testi politicamente critici nei primissimi gruppi Hip Hop del 1979 (come i The Sugarhill Gang o Afrika Bambaataa), le cose cambiano a partire dal 1980, con l’uscita di How We Gonna Make the Black Nation Rise? di Brother D., in cui è presente una fortissima riflessione sui problemi del degrado urbano e il bisogno per la comunità nera di reagire. Nonostante lo stile musicale fosse più vicino alla disco music in voga nei locali americani, i temi e l’enfasi sull’autodeterminazione nera non erano di molto distanti da una canzone qualsiasi dei Last Poets. Da quel momento in poi, molti artisti rap posero le basi per il sottogenere musicale del political rap, esplicitamente impegnato a denunciare le disparità socio-economiche di un'America sempre meno interessata alla gestione del degrado urbano.

Quando Tupac iniziò a scrivere i suoi primi testi, erano già uscite alcune delle pietre miliari del rap, tra cui un vero e proprio manifesto politico teso a spingere la comunità nera verso il cambiamento sociale: Fight the Power (1989) dei Public Enemy, colonna sonora di Do the Right Thing, pellicola di Spike Lee dello stesso anno. Tripudio di riferimenti alla cultura del periodo del Black Power, Fight the Power rappresenta l’acme della tradizione musicale afroamericana influenzata dalle lotte degli anni Sessanta sia nelle forme che nei contenuti, in cui la poliritmia musicale e i due vocalist creano una “harmony [...] represented by the sort of static vamp often found in James Brown's music and some earlier blues” (Walser, 1995: 203).

Che esista un legame diretto tra Tupac e il Black Power sia diretto è evidente dalla biografia del rapper. Tupac era figlio di Afeni Shakur, una delle militanti della sezione newyorkese del Black Panther Party che finì in carcere insieme ad altre venti pantere accusate di cospirazione. Il rapper, inoltre, era cresciuto negli ambienti vicini al radicalismo nero della Black Liberation Army e della Repubblica della Nuova Africa del patrigno Mutulu Shakur. È chiaro, quindi, come il brodo culturale del Black Power contribuì a costruire direttamente la figura del rapper, i cui testi sono disseminati di riferimenti a figure di spicco del radicalismo nero. Più in generale, però, è la tradizione musicale afroamericana a far sì che Tupac inizi a scrivere testi propri del political rap. Analizzandone le canzoni, emerge la vena politica del rapper, ereditata dalla madre e al patrigno, vicini al nazionalismo nero. Questo il caso, ad esempio, della canzone Words of Wisdom del 1991:

This is for the masses the lower classes

The ones you left out, jobs were givin’, better livin’

But we were kept out

Made to feel inferior, but we’re the superior

Break the Chains in our brains that made us fear yah

Pledge allegiance to a flag that neglects us

Honor a man that who refuses to respect us

Emancipation, Proclamation, Please!

Ni*ga just said that to save the nation

These are lies and we all accepted ...

The war on drugs is a war on you and me

And yet they say this is the Home of the Free

But if you ask me its all about hypocrisy

The constitution, yo, it don’t apply to me

Lady Liberty still the bi**h lied to me (Stanford, 2011: 7)

Nel testo emergono una critica alle fondamenta degli Stati Uniti, una rivendicazione della storia afroamericana segnata dalla schiavitù e un attacco alle politiche governative contro l’abuso di droghe. Tutto è accompagnato però dal rifiuto dell’ipocrisia della politica americana, che non risolve la marginalizzazione sociale o la povertà stagnate a cui le minoranze erano state abbandonate. Questi sono tutti elementi che ritroviamo in una tradizione musicale precedente a Tupac, che inseriscono a pieno il rapper all’interno del political rap. Tracce di questo genere musicale sono presenti ancora oggi nei testi di rapper come Childish Gambino (Donald Glover) o Kendrick Lamar che, a distanza di più di vent’anni dalla morte di Tupac, palesano le stesse problematiche da lui denunciate.

Il rap è quindi, in qualità di forma artistica ampiamente riconosciuta, uno dei generi musicali appositamente generati dal sottoproletariato nero per dare voce al proprio disagio sociale, a quell’Institutional racism denunciato già a partire dagli anni Sessanta da Stokely Carmichael, ma ancora presente ai giorni nostri. Basti pensare alle posizioni dell’intellettuale Ta-Nehisi Coates circa la giustezza di un risarcimento nei confronti degli afroamericani a causa della riduzione in schiavitù, delle leggi Jim Crow e di tutte quelle forme legalmente riconosciute di xenofobia e razzismo generalizzato a danno della comunità nera. In questo senso, per dirla nei termini di una nota canzone del duo musicale Dead Prez, è chiaro come il significato dell’Hip Hop “It’s Bigger than Hip Hop”. Non inno ad una cultura criminale, ma una forma artistica ben più complessa e radicata nella storia della resistenza nera, la cui analisi diventa necessaria per comprendere a pieno i dilemmi di una marginalizzazione sociale spietata e istituzionalizzata che, tristemente, avviene ancora ai giorni nostri.

5. Bibliografia

Amiri Baraka (LeRoi Jones), Home. Social Essays, New York, Akashic Books, 1990;

Joshua Bloom, Waldo E. Martin Jr, Black Against Empire. The History and Politics of the Black Panther Party, Oakland, University of California Press, 2016;

Lakeyta M. Bonnette, Pulse of the People. Political Rap Music and Black Politics, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2015;

Olivier Cachin, Il Rap. L’offensiva metropolitana, Trieste, Electa/Gallimard, 1996;

Angela Davis, Women, Culture, and Politics, New York, Vintage Books, 1990;

W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction in America 1860-1880, New York, The Free Press, 1992;

Errol A. Henderson, Black Nationalism and Rap Music, in Journal of Black Studies, Vol 36, n. 3, 1996, pp. 308-339;

Langston Hughes, The Best of Simple, New York, Farrar, Strauss and Giroux, 1990;

Peniel E. Joseph, Waiting ‘Til the Midnight Hour. A Narrative History of Black Power in America, New York, Holt Paperback, 2006;

Tayannah Lee McQuillar, Fred L. Johnson III, Tupac Shakur. The Life and Times of an American Icon, Cambridge, Da Capo Press, 2010;

Guthrie P. Ramsey, Jr., Race Music. Black Cultures from Bebop to Hip-Hop, Berkeley, University of California Press, 2003;

Kimberly Springer, Living for the Revolution. Black Feminist Organizations, 1968-1980, Durham-London, Duke University Press, 2005;

Karin L. Stanford, Keepin’ It Real in Hip Hop Politics: A Political Perspective of Tupac Shakur, in Journal of Black Studies, vol. 42, n. 1, January 2011, pp. 3-22;

Robert Walser, Rhythm, Rhyme, and Rhetoric in the Music of Public Enemy, in Ethnomusicology, Vol 39, n. 2, Spring-Summer, 1995, pp. 193-217.

6. Sitografia

2Pac - Hit 'Em Up (Dirty) (Music Video) HD - youtube.com (data di ultima consultazione 19/10/2021)

Inside Tupac's Last Days - biography.com (data di ultima consultazione 19/10/2021)

Quando il Rap fece rima col sessismo - jacobinitalia.it (data di ultima consultazione 19/10/2021)

Max Roach, Abbey Lincoln- Freedom Day - youtube.com (data di ultima consultazione 19/10/2021)

Gil Scott Heron - The Revolution Will Not Be Televised - youtube.com (data di ultima consultazione 19/10/2021)

Brother D - How We Gonna Make the Black Nation Rise? youtube.com (data di ultima consultazione 19/10/2021)

2Pac Words of Wisdom 06 - youtube.com (data di ultima consultazione 19/10/2021)

What is institutional racism? - thoughtco.com (data di ultima consultazione 19/10/2021)

Di riparazioni, schiavitù e razza negli Stati Uniti - ceraunavoltalamerica.it (data di ultima consultazione 19/10/2021)

Jim Crow Law - britannica.com (data di ultima consultazione 19/10/2021)

Dead Prez - Hip Hop (Official Video) - youtube.com (data di ultima consultazione 19/10/2021)