L'alluvione di maggio 2023

Descrizione degli eventi alluvionali senza precedenti che hanno colpito l'Emilia Romagna nel maggio 2023

Impatti

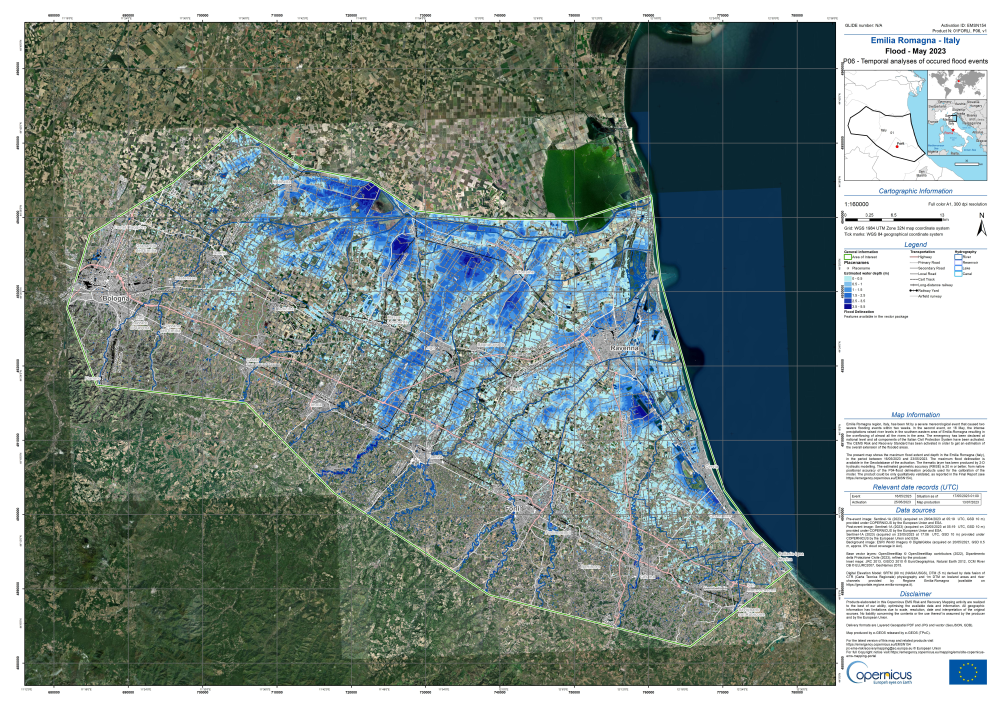

Le persistenti e intense precipitazioni cadute nell'arco di oltre 40 ore tra il 15 e il 17 maggio hanno causato più di 65.000 frane e l'esondazione di svariati fiumi dell'Appennino Emiliano-Romagnolo in 23 punti diversi, che, combinati con le condizioni di suolo già saturo conseguenti ad altri due eventi alluvionali accaduti nelle settimane precedenti (in particolare tra l'1 e 2 maggio e, anche se di entità più moderata, tra il 10 e 11 maggio), hanno portato all'allagamento di 540 km² di territori pianeggianti, per un quantitativo di acqua precipitata in eccesso stimata di 350 milioni di m3 (ARPAE, 2024; Dorrington et al., 2024). Le forti raffiche di vento persistenti (Bora) che sferzavano ininterrottamente sulla costa Adriatica durante l'evento è stato un ulteriore fattore che ha aggravato la situazione impedendo di fatto il regolare deflusso delle acque fluviali verso il mare. Questo evento senza precedenti (con impatti mai registrati in 102 anni di osservazioni strumentali nella regione Emilia Romagna) ha comportato 17 vittime, una devastazione diffusa degli ecosistemi costieri e dell'entroterra, e perdite economiche superiori a 8 miliardi di euro (ARPAE, 2023; AST, 2023). La stima del tempo di ritorno per singoli eventi di questa portata, stando alla climatologia attuale, per i bacini idrografici regionali interessati dall'alluvione è di più di 500 anni, mentre la probabilità di accadimento di due eventi alluvionali di tale intensità in successione ravvicinata (1-2 maggio e 16-17 maggio in questo caso) supera i 1000 anni (ARPAE, 2024).

Mappa dell'estensione massima dell'alluvione e della relativa altezza della profondità dell'acqua nelle aree allagate delle regioni costiere dell'Emilia Romagna nel periodo dal 16 al 23 maggio 2023 (fonte: Copernicus)

Evoluzione dinamica meteorologica

Nei giorni precedenti all'evento lo stato dinamico meteorologico sull'area del Mediterraneo e sulla penisola italiana è caratterizzato da un approfondimento di un sistema di bassa pressione ciclonico isolato sul nord Africa, che, dal 15 maggio, inizia a migrare verso latitudini settentrionali fino a raggiungere l'Italia centrale, dove si posiziona in maniera stazionaria a causa della presenza di un blocco di alta pressione anticiclonico sull'Europa orientale che ne ostacola il moto. Il ciclone denominato "Minerva" ha quindi modo di approfondirsi ulteriormente per diverse ore prima di iniziare lentamente a dissiparsi. L'evoluzione del ciclone è illustrata nell'animazione sottostante. Questo sistema ciclonico causa il trasposto continuativo di grandi masse d'aria umida e calda provenienti dal mar Mediterraneo sud-orientale, che impattano le regioni costiere dell'Emilia Romagna da Est e causano l'instaurazione di forti correnti di vento (Bora) che colpiscono le coste adriatiche, nonché la formazione di precipitazioni persistenti indotte dalla presenza dell'orografia, soprattutto nelle aree a sud della regione in prossimità degli Appennini.

Evoluzione del campo della pressione media al livello del mare (MSLP) (linee continue colorate dal giallo al viola) e della velocità del vento orizzontale all'altezza di 10 m (vettori neri) dal 15 maggio 2023 alle 12 UTC al 17 maggio 2023 alle 12 UTC ottenuti con il dataset ERA5.

Precipitazione totale

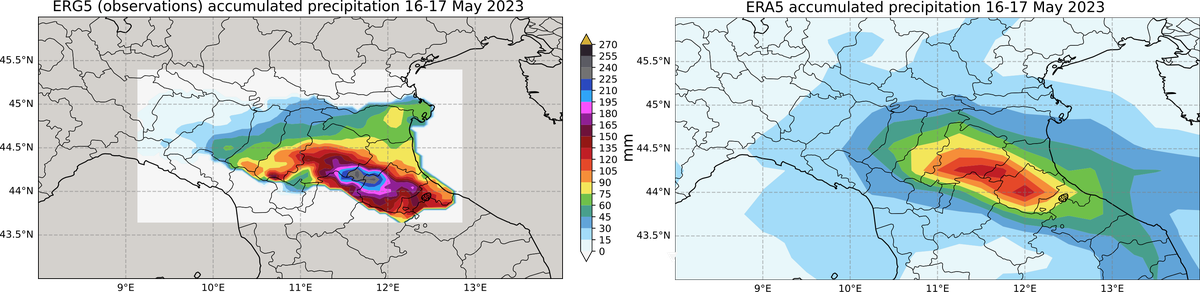

I pannelli sottostanti mostrano il campo spaziale delle precipitazioni totali accumulate nei 2 giorni dell'evento (16 e 17 maggio 2023) ottenuto tramite il dataset ERG5, basato su osservazioni pluviometriche e prodotto da ARPAE (Antolini et al., 2015), e dal dataset di rianalisi globale ERA5, prodotto da ECMWF (Herbasch et al., 2020), riportato per confronto. I quantitativi di pioggia caduti in meno di 48 ore hanno superato localmente i 240 mm nelle regioni degli Appennini meridionali, con picchi massimi nelle zone collinari e montane delle province di Ravenna e Forlì-Cesena che hanno superato i massimi storici registrati dal 1961. Appare evidente la struttura a banda orizzontale della distribuzione della pioggia caduta, che coincide con la presenza dei rilievi Appenninici sopra cui i flussi d'aria caldi e umidi provenienti dal mare Adriatico hanno potuto sollevarsi, causando la condensazione del vapore acqueo trasportato, con conseguenti precipitazioni ingenti e continuative.

Distribuzione spaziale della precipitazione accumulata totale in 48 ore (dal 16 maggio 00 UTC al 17 maggio 23 UTC) ottenuta dall'analisi osservativa ERG5 e dal prodotto di rianalisi ERA5.

Deflusso superficiale

Quando le precipitazioni cadendo dalle nuvole raggiungono la superficie terrestre, esse possono penetrare nel suolo e essere immagazzinate al suo interno, oppure possono defluire, sia sulla superficie (deflusso superficiale) che nel sottosuolo (deflusso sotterraneo). Il deflusso superficiale rappresenta quindi la quantità di acqua (proveniente dalle precipitazioni o dallo scioglimento della neve/ghiaccio) che scorre senza restrizioni sulla superficie del suolo quando:

- il suolo sotterraneo ha raggiunto la sua capacità massima di immagazzinamento dell'acqua (ovvero la saturazione) e l'acqua in eccesso non può infiltrarsi;

- la pioggia cade a una velocità maggiore di quella con cui il suolo riesce ad assorbirla (ad esempio durante eventi di precipitazioni intense e persistenti);

- il suolo ha una bassa capacità di infiltrazione a causa della sua composizione, o a causa di condizioni del suolo estremamente secche seguite, ad esempio, da periodi di siccità prolungati che ne hanno ridotto la capacità di infiltrazione (cioè condizioni di suolo idrofobico), o dalla presenza di superfici impermeabili, come nelle aree urbanizzate;

- la presenza di umidità precedente nel suolo a causa di eventi di pioggia recenti.

In caso di eventi di precipitazioni intense, l'analisi di questa quantità può fornire informazioni sulla distribuzione spaziale dell'acqua nelle aree dei bacini idrografici dei fiumi di una regione, aspetto fondamentale per comprendere e prevenire quando e dove possano verificarsi inondazioni.

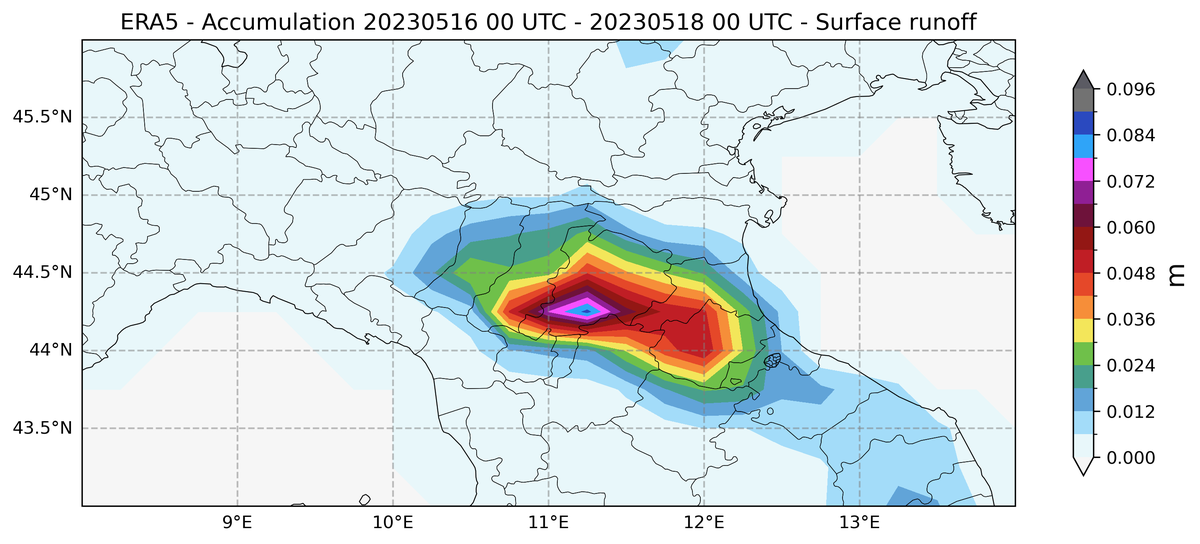

La figura sottostante riporta il deflusso superficiale accumulato nelle 48 ore (dal 16 maggio alle 00 UTC al 18 maggio alle 00 UTC) ottenuto con il dataset di rianalisi ERA5. Appare evidente che il campo del deflusso superficiale mostra un picco di altezza in prossimità dei rilievi Appenninici, ovvero in concomitanza dell'area dove si sono registrate le cumulate di pioggia più severe.

Campo accumulato di deflusso superficiale nelle 48 ore (dal 16 maggio alle 00 UTC al 18 maggio alle 00 UTC) ottenuto con il dataset ERA5.

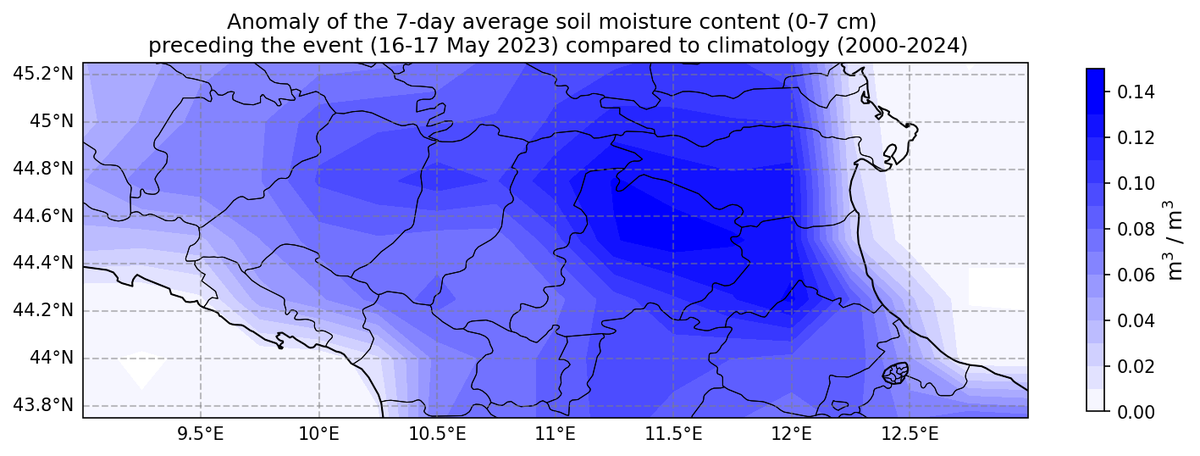

Condizioni al suolo antecedenti l'alluvione

L'eccezionalità e l'estremizzazione dell'evento analizzato sono state sostanzialmente amplificate dalla condizione di umidità dei suoli della regione, che, antecedentemente all'inizio delle precipitazioni del 16 maggio, si trovavano già in condizioni di saturazione, come illustrato nella mappa sottostante. La distribuzione dell'anomalia dell'umidità del suolo nello strato superficiale (0-7 cm) precedente l'evento del 16-17 maggio 2023, calcolata con la climatologia di riferimento (2000-2024, fino ad ottobre), mostra un evidente segnale di eccesso di umidità rispetto alle condizioni "normali" presente su tutta la regione, e particolarmente accentuata nei settori orientali e costieri delle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna e Ferrara. Tali condizioni hanno largamente favorito il ruscellamento superficiale delle acque piovane che, trovando un suolo già saturo di acqua, non hanno potuto infiltrarsi in profondità, e scorrendo verso valle dei bacini idrografici hanno velocemente aumentato le portate dei fiumi della zona fino alla rapida formazione di onde di piena che ne hanno portato all'esondazione diffusa.

Anomalia della quantità di umidità al suolo contenuta nello strato superficiale 0-7 cm antecedente l'evento alluvionale del 16-17 maggio 2023, calcolata contro la climatologia relativa al periodo 2000-2024 (fino ad ottobre) ottenuta tramite il dataset ERA5

Mareggiata

La complessità di questo tipo di eventi alluvionali costieri è data anche dalla presenza di raffiche di vento sostenute e continuative nei bassi strati atmosferici e dirette verso la costa, concomitanti alle precipitazioni diffuse persistenti, che possono generare mareggiate e ostacolare il normale deflusso dei fiumi verso il mare. Tale meccanismo ha il potenziale effetto di amplificare ulteriormente gli impatti dell'evento alluvionale.

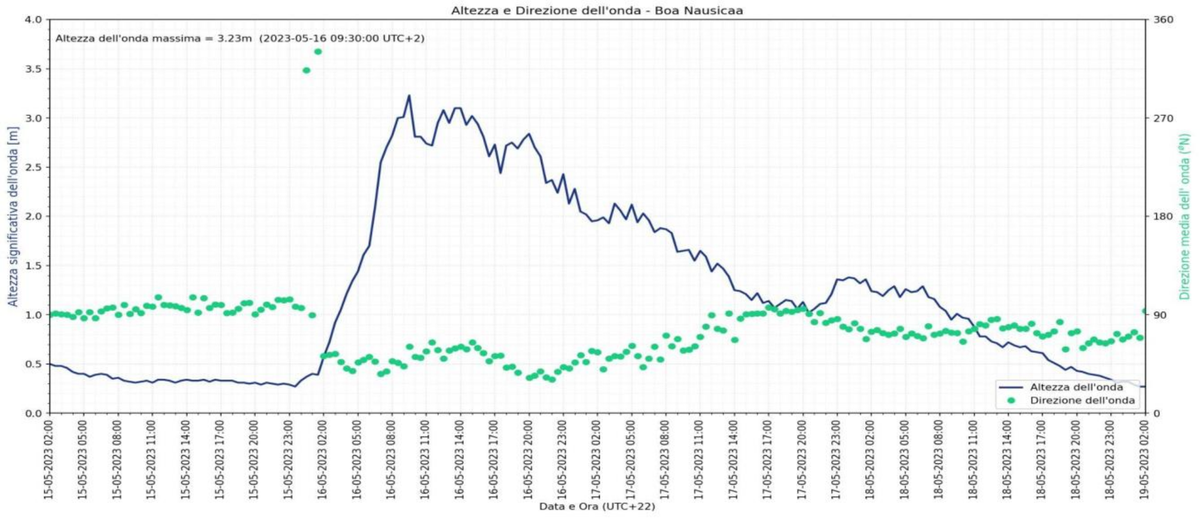

Questo è il caso di quanto è avvenuto durante l'evento di maggio 2023 per le regioni costiere dell'Emilia Romagna: la boa ondametrica Nausicaa2, situata al largo di Cesenatico (FC) a circa 12.4°E, 44.2°N e mantenuta da ARPAE, ha registrato un improvviso innalzamento dell'onda nella mattina del 16 maggio (dalle 1:30 UTC+2), raggiungendo un valore massimo di 3.23 m alle 9:30 UTC+2, come si può vedere dalla figura sottostante (ARPAE, 2023). Considerando che in quest'area la soglia utilizzata per definire una mareggiata consiste in un livello d'onda superiore a 1.35 m, tale condizione di innalzamento anomalo della superficie del mare è persistita per molte ore fino al pomeriggio del 17 maggio, per un totale di circa 35.5 ore. La direzione di propagazione dell'onda marina è coerente con quella del forte vento di Bora proveniente da nord-est. Dal punto di vista climatologico, in 16 anni di dati (2007-2023) su un campione di 300 eventi, solo 18 hanno registrato un'altezza massima delle onde superiore a 3.23 m, indicando che questo evento ondoso è uno dei più elevati della serie storica attualmente disponibile.

Altezza (linea blu) e direzione (punti verdi) delle onde misurate dalla boa ondametrica Nausicaa situata al largo di Cesenatico dal 15 al 18 maggio 2023 (fonte: ARPAE, 2023).

L'anomala altezza delle onde marine generate da forti venti a bassa quota è stata rilevata anche da dataset numerici: di seguito è riportata l'evoluzione oraria dell'altezza significativa delle onde di vento combinate e del parametro di swell ottenuto con la rianalisi ERA5. Questo parametro quantifica l'altezza media delle onde di superficie dell'oceano generate dal vento e dallo swell (lo spettro delle onde può essere decomposto in onde di vento, che sono direttamente influenzate dai venti locali, e onde di swell, le onde che sono state generate dal vento in un luogo e in un tempo diversi). Si riscontra una buona corrispondenza con le osservazioni dei sensori ondametrici: lo stato della superficie del mare per l'intera giornata del 15 maggio non mostra altezze delle onde significative su tutto l'Adriatico settentrionale, ma nelle prime ore del 16 si rileva un brusco aumento che raggiunge un massimo locale di circa 3 m intorno alle 8-10 UTC in prossimità di 13°E, 44.5°N, ovvero vicino alla posizione della boa Nausicaa2.

Evoluzione dell'altezza significativa delle onde di vento e di swell dal 15 maggio 2023 alle 00 UTC al 17 maggio 2023 alle 22 UTC, ottenuta con il dataset di rianalisi ERA5.

Riferimenti

- G. Antolini, L. Auteri, V. Pavan, F. Tomei, R. Tomozeiu, V. Marletto, 2015. A daily high-resolution gridded climatic data set for Emilia-Romagna, Italy, during 1961-2010. International Journal of Climatology 08/2015; DOI:10.1002/joc.4473

- ARPAE: Rapporto dell’evento dal 16 al 18 maggio 2023, Tech. rep., 2023.

- ARPAE: Rapporto IdroMeteoClima Emilia-Romagna 2023, Tech. rep., 2024

- AST: Alluvione. Oltre 8,8 miliardi di euro: è la stima provvisoria dei danni, di cui 1,8 per interventi necessari a

fare fronte all’emergenza, https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/giugno/alluvione-oltre-8-8-miliardi-di-euro-la-

stima-provvisoria-dei-danni-di-cui-1-8-per-interventi-necessari-a-fare-fronte-emergenza, 2023. - Dorrington, J. et al. (2024). Precursors and pathways: Dynamically informed extreme event forecasting demonstrated on the historic Emilia-Romagna 2023 flood. EGUsphere, 2024, 1-27.

- Hersbach, H.et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146(730), 1999-2049.