Comprendere gli eventi alluvionali estremi

Cosa sono le alluvioni, come stanno cambiando e quali strumenti abbiamo per capirle meglio

Alluvione a Boschi (fraz. di Barricella), Bologna, 20 Ottobre 2024 (foto di Michele Lapini)

Le alluvioni, causate da eventi idro-meteorologici estremi, rappresentano uno dei principali fattori di rischio naturale riconosciuto a livello globale.

Caratterizzati da allagamenti diffusi, frane, mareggiate ed altri eventi naturali associati, le alluvioni sono causate da una serie di fattori spesso interconnessi. Questi eventi hanno conseguenze devastanti sugli ecosistemi territoriali, sulla popolazione, sulle infrastrutture, sui beni culturali e sul tessuto socio-economico di una regione.

In Italia, il rischio alluvionale è particolarmente significativo a causa delle sue caratteristiche meteo-climatiche, morfologiche, geologiche e topografiche, e dei delicati equilibri che le governano. Tali fattori rendono il territorio italiano naturalmente propenso al dissesto idro-geologico, e quindi sensibilmente vulnerabile agli impatti conseguenti da esso, come si evince dal terzo Rapporto sul dissesto idro-geologico in Italia di ISPRA, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Trigila et al., 2021).

Strada franata sull'appennino Romagnolo (Trebbio, Forlì-Cesena), 20 maggio 2023 (fonte: Fanpage.it)

Il crescente processo di antropizzazione del territorio, iniziato nella seconda metà del XX secolo con una vasta espansione delle aree urbanizzate, ha comportato un generale aumento del consumo di suolo ed una sua conseguente maggiore impermeabilizzazione. Questo fenomeno ha ulteriormente aggravato la vulnerabilità delle regioni esposte a rischio, esacerbando di fatto i già disastrosi impatti associati alle alluvioni. La criticità della situazione è messa in luce dal recente rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” a cura del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). Il rapporto ha lo scopo di fornire una valutzione d'insieme dello stato di degrado del territorio e dell’impatto del consumo di suolo in Italia, e riporta un'allarmante e continua crescita dei processi di urbanizzazione ai danni del paesaggio e dei servizi ecosistemici (SNPA, 2024).

In aggiunta, i cambiamenti climatici in atto, risultanti all'aumento della temperatura atmosferica globale dovuta alle emissioni antropiche di gas serra, stanno estremizzaziondo l'intensità e la frequenza degli eventi estremi meteo-idrologici e marini. Una stima dell'entità di tale processo è offerta dai rapporti "Explaining Extreme Events from a Climate Perspective", pubblicati annualmente dalla American Meteorological Society (AMS), in cui viene trovato un legame sostanziale tra eventi estremi e cambiamento climatico per il 70% degli studi indagati (Herring et al., 2021). Inoltre, tra le calamità naturali ad alto impatto, i disastri idro-meteorologici costituiscono oltre l'87% delle cause dei danni socio-economici ed ambientali a livello globale, come si legge nel rapporto del progetto Europeo OPERANDUM che mira allo studio di soluzioni basate sulla natura per mitigare gli impatti degli eventi estremi (Porcù et al., 2019). Tale stima tiene conto del numero di vittime, delle perdite infrastrutturali ed economiche e delle interruzioni della vita quotidiana associate agli eventi. Recenti alluvioni devastanti, come quelle di Valencia (Spagna) nell'ottobre 2024 o in Polonia nel settembre 2024, sono un chiaro esempio della possibilità che eventi sempre più estremi possano accadere con maggior frequenza.

L'Emilia Romagna è una delle regioni italiane che più ha registrato un aumento significativo di questo tipo di eventi negli ultimi anni. Nel biennio 2023-2024, la regione ha visto il susseguirsi di ben quattro eventi alluvionali di portata storica, che hanno fatto registrare nuovi record meteorologici regionali (da quando sono disponibili le misurazioni). Le conseguenze sono state catastrofiche con impatti economici stimati in decine di miliardi di euro, di cui 8.6 miliardi relativi solamente all'evento del 16-17 maggio 2023, come evidenziato in Ecoscienza, rivista ufficiale dell'agenzia regionale ARPAE, del 5 novembre 2023 (Ecoscienza, 2023).

Come indagare le alluvioni

Alla luce dei gravi risvolti sui territori delle alluvioni, risulta sempre più urgente sviluppare dei metodi per descriverle e comprenderle in profondità. Solo così sarà possibile adottare misure di adattamento e mitigazione efficaci per ridurre la vulnerabilità dei territori colpiti ed aumentarne la resilienza nell'affrontare futuri eventi estremi.

Storicamente, gli eventi alluvionali sono generalmente analizzati utilizzando approcci statistici univariati. Questi approcci si concentrano sulla correlazione di una singola variabile atmosferica, come la quantità di pioggia caduta, con l'intensità dell'evento estremo, per studiarne la frequenza e probabilità di accadimento, e stimandone ad esempio i tempi tipici di ritorno. Tuttavia, gli eventi alluvionali sono il risultato di molteplici fattori interconnessi, e la loro intensità può essere amplificata da cause concomitanti. Per questo motivo, un'analisi che si limiti alla considerazione della sola pioggia può non essere sufficiente a comprendere appieno la complessità di questo tipo di eventi.

Per questi motivi recentemente si è passati ad una visione multivariata che tenga conto delle diverse sfaccettature che entrano in gioco in questi eventi, transitando verso la prospettiva più complessa degli eventi estremi compositi. Stando alle indicazioni del sesto rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l'ente internazionale governativo di riferimento per lo studio degli impatti globali dei cambiamenti climatici (Seneviratne et al., 2021), gli eventi estremi compositi si verificano in seguito a possibili pre-condizionamenti che li possono influenzare, alla concomitanza spaziale e/o temporale di più estremi, o all'occorrenza in contemporanea di più fenomeni che li possono ulteriormente estremizzare. Specificamente per le alluvioni, si possono distinguere gli estremi compositi in:

- Eventi pre-condizionati: l'impatto dell'evento alluvionale è amplificato a causa di una condizione preesistente (es. pioggia intensa e persistente su un suolo già precedentemente saturo);

- Eventi multi-variati: eventi alluvionali in cui più fattori di rischio concorrono contemporaneamente a causare un impatto (es. la coincidenza di un alto livello del mare, associato ad una mareggiata, e di deflussi fluviali di piena, causati da forti piogge, che concorrono ad amplificare il rischio alluvionale nelle zone costiere);

- Eventi spazialmente compositi: molteplici eventi alluvionali che si verificano in contemporanea in diverse ma contigue regioni spaziali (es. concomitanza di forti piogge date da temporali localizzati in aree diverse che contribuiscono ad estremizzarne gli impatti sull'intera area);

- Eventi temporalmente compositi: eventi alluvionali in sequenza ravvicinata che causano maggiori impatti del singolo evento (es. intermittenza e ripresa delle piogge sulla stessa area per un periodo di più giorni).

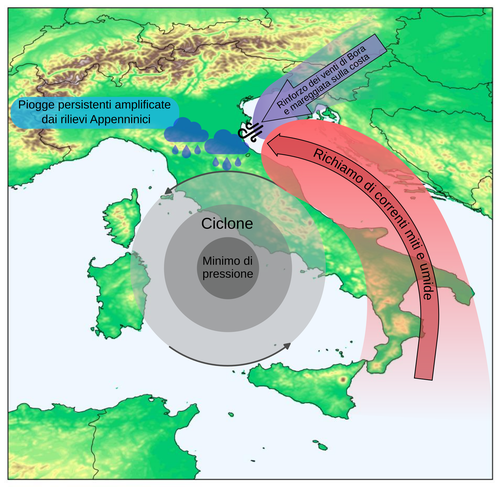

Modello concettuale della dinamica meteorologica legata agli eventi alluvionali in Emilia Romagna

In Emilia Romagna, le alluvioni nelle aree costiere sono spesso caratterizzate dalla concomitanza di elevati deflussi fluviali, conseguenti ad intense piogge nelle zone collinari e montane dell'entroterra, e mareggiate sulla costa, causate da sostenute e presistenti raffiche di vento di Bora che soffiano verso l'entroterra, impedendo il regolare deflusso dell'acqua fluviale e concorrendo ad un'amplificazione degli impatti di tali eventi. Questo video offre una rappresentazione schematica dell'evoluzione temporale di un tipico evento alluvionale composito nelle zone costiere di transizione.

Inoltre, come visto negli eventi più recenti, il pre-condizionamento del suolo risulta essere un fattore cruciale per l'avvenimento di alluvioni catastrofiche in Emilia Romagna. Infatti, sia nel caso del 16-17 maggio 2023 che per il 19-20 ottobre 2024, le condizioni di suolo saturo d'acqua, determinato da ripetuti impulsi piovosi nelle settimane precedenti gli eventi, su cui le intense piogge sono cadute, hanno diminuito di fatto la capacità di assorbimento dei terreni, determinando una catastrofica esacerbazione degli impatti conseguenti.

La caratteristica peculiare di questo tipo di eventi in Emilia Romagna è la loro forzante meteorologica a larga scala che vede in molti casi la presenza di un ciclone Mediterraneo localizzato sul centro Italia o sul mar Tirreno. Tale configurazione barica, solitamente a causa della sua stazionarietà, favorisce il continuo apporto di correnti di aria mite ed umida dal mar Mediterraneo sud-orientale, promuovendo l'intensificazione dei venti che sferzano la costa Romagnola a basse quote, e la formazione di fasce di precipitazioni persistenti in prossimità della catena Appenninica. Queste caratteristiche sono schematizzate nel modello concettuale a lato.

Gli eventi storici in Emilia Romagna

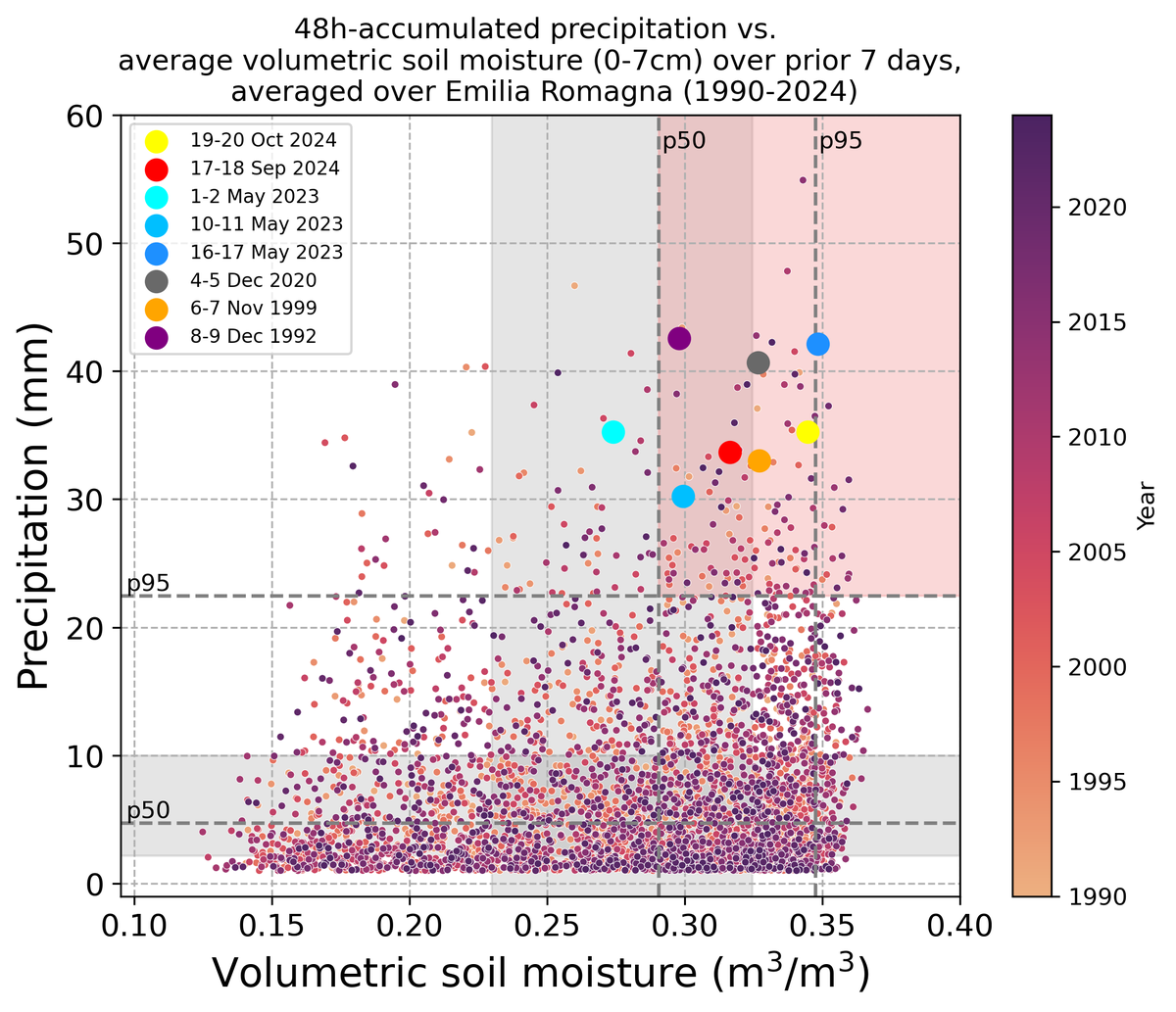

Data l'importanza cruciale che emerge dalle condizioni di umidità del suolo nella regione, che precedono l'avvenimento di fenomeni di piogge intense, per l'ulteriore estremizzazione degli eventi alluvionali, sono state analizzate le condizioni in concomitanza tra il quantitativo di pioggia media caduta sulla regione in 48 ore consecutive, e lo stato di umidità del suolo medio nei 7 giorni precedenti ciascun evento di pioggia. I risultati, ottenuti tramite il dataset ERA5, sono sintetizzati nel grafico sottostante per il periodo climatologico 1990-2024 (fino ad ottobre incluso). Un insieme di eventi specifici, associato ad alluvioni estreme, recenti e passate, e comprendente le quattro alluvioni storiche avvenute tra il 2023 ed il 2024, è evidenziato con pallini colorati più grandi.

Climatologia della pioggia totale cumulata in 48 ore, contro l’umidità del suolo superficiale media nei 7 giorni precedenti (includendo i giorni dell’evento), mediata sulla regione Emilia Romagna. I dati sono ottenuti dal dataset ERA5 per il periodo 1990-2024 (fino ad ottobre), escludendo i casi per cui i valori di pioggia media cumulata sono inferiori ad 1 mm. Le linee tratteggiate grigie riportano i rispettivi valori di mediana (p50) e 95mo quantile (p95) delle distribuzioni, mentre i rispettivi inter-quartile range (p25-p75) sono riportati con ombreggiatura grigia.

Il set di eventi specifici selezionati si posiziona sulla coda superiore della distribuzione delle piogge (>p95), che ne indica la loro estremità in termini di quantitativi di pioggia caduta rispetto alla climatologia. Rispetto alle condizioni al suolo, invece, è presente una maggiore variabilità per questo set di eventi. Infatti, la maggioranza di questi si posiziona nella parte centrale della distribuzione climatologica, ma comunque sopra la mediana p50 (fatta eccezione per l’evento dell’1-2 maggio 2023, il quale è stato effettivamente preceduto da condizioni di siccità diffusa nella regione). Il quadrante di interesse nel grafico è evidenziato con ombreggiatura rossa.

Menzione particolare meritano gli eventi più impattanti tra quelli selezionati, avvenuti il 16-17 maggio 2023 e 19-20 ottobre 2024, i quali, oltre a presentare valori di cumulate medie di pioggia tra i più elevati, sono caratterizzati anche da condizioni di umidità del suolo molto alte, che si attestano attorno al 95mo percentile (p95) della distribuzione climatologica. Questo dato riflette l’alto grado di saturazione dei suoli che ha determinato una maggiore devastazione associata a queste alluvioni.

Questi risultati quindi evidenziano l’eccezionalità di questo tipo di eventi, ed indicano una scelta adeguata della coppia di predittori considerati per la loro caratterizzazione da un punto di vista multivariato.

Riferimenti

- Ecoscienza, sostenibilità e controllo ambientale, Rivista di Arpae, Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna, N° 5 Novembre 2023, Anno XIV

- Herring, S. C., N. Christidis, A. Hoell, M. P. Hoerling, and P. A. Stott, 2021: Explaining extreme events of 2019 from a climate perspective. Bulletin of the American Meteorological Society, 102 (1), S1–S115.

- Porcù, F., L. Aragão, et al., 2019: OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage hydro-meteo risks: Data record on extreme events by OAL and by hazard. OPERANDUM Deliverable 4.2, URL https://doi.org/10.3030/776848

- Trigila A., Iadanza C., Lastoria B., Bussettini M., Barbano A. (2021) Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2021. ISPRA, Rapporti 356/2021

- Seneviratne, S., et al., 2021: Chapter 11: Weather and climate extreme events in a changing climate. Contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, in Climate Change 2021: The Physical Science Basis, (Cambridge University Press Cambridge, Cambridge, UK and New York, USA), 1513–1766.

- SNPA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2024, Report ambientali SNPA, 43/2024