La figura del servo è elaborata in alcune commedie aristofanee in un modo che poi sarà pienamente sfruttato dalla commedia nuova e da Plauto. Come nota Zuretti (1903), nelle Vespe e nella Pace i servi hanno un ruolo che, se non è di primo piano, è quanto meno notevole, soprattutto nel prologo; diverso, invece, è il caso di Santia nelle Rane e, specialmente, di Carione nel Pluto, dove il Servo assume una importanza decisiva; nelle altre commedie di Aristofane, invece, i servi hanno una funzione puramente marginale e non significativa. L’erudizione antica, di fronte a questa situazione, non pare aver compiuto riflessioni di particolare spessore interpretativo, tali che consentano di reperire la riflessione dei filologi antichi sulla figura del servo e la sua evoluzione da Aristofane a Menandro. Eppure, le notazioni puntuali a singoli passi presenti negli scoli consentono di individuare i topoi caratterizzanti questo carattere e il quadro sociale in cui i servi erano inseriti nella vita dei Greci di epoca classica, oltre a mostrare alcune notazioni di carattere interpretativo che risultano di qualche interesse.

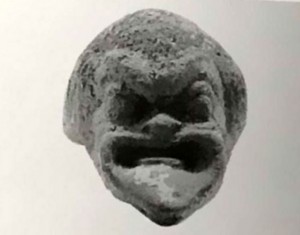

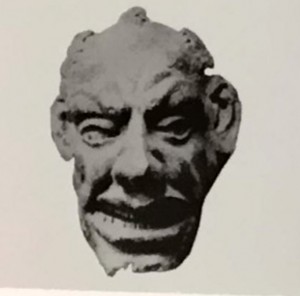

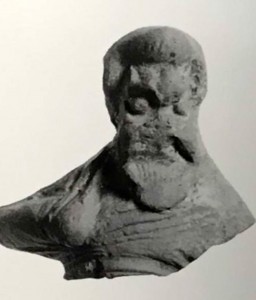

È Polluce (IV 148-150), nella sezione dedicata alle maschere, colui che, nella tradizione esegetica, ha tributato al servo in commedia maggiore spazio di riflessione. Sette sono le maschere che egli descrive, riconducibili a quelle della Nea: il πάππος (i.e. «nonno»), l’ἡγεμών θεράπων, (i.e. «il servo principale»), i κάτω τριχίας (i.e. «quello che ha i capelli bassi»), il θεράπων οὖλος (i.e. «il servo riccioluto», il θεράπων μαίσων (i.e. «il servo cuoco»), il θεράπων τέττιξ (i.e. «il servo cicala») e l’ἡγεμών ἐπισειστος [i.e. «il (servo) principale con le chiome ondeggianti»]. Il πάππος è anziano e si rivela essere un liberto, mentre il «servo principale» ha una sorta di crocchia di capelli rossi, le sopracciglia sollevate e la fronte corrugata.

Il servo «con i capelli bassi» è calvo, rosso di chioma e con le sopracciglia sollevate; quello «riccioluto», invece, è calvo, ha i capelli e il colorito rossi ed è strabico.

Se il servo «cuoco» è pelato e rosso, quello «cicala» è scuro di pelle, pelato, strabico e con due o tre riccioli neri simili alla barba: entrambi, come nota Brea (2001, 228), erano cuochi di mestiere, ingaggiati in occasione di pranzi o banchetti. Il μαίσων sarebbe stato un cuoco indigeno, mentre il τέττιξ sarebbe stato uno straniero, cosìchiamato perché eccessivamente garrulo. L’ultima maschera di servo, infine, è rappresentata dal servo principale «con i capelli ondeggianti», che somiglia al principale, fuorché la chioma.

La foggia caricaturale della maschera del servo, spesso contraddistinta dai capelli rossi, trova qualche eco negli scoli ad Aristofane. Un esempio è una notazione al v. 730 delle Rane, dove il Coro lamenta del fatto che la città si serve di delinquenti, servi e gente rossa di capelli. Contrariamente ai moderni che ritengono la battuta allusiva al rosso Cleofonte – politico ateniese tacciato di origine straniera – lo scolio ad locum spiega che la polemica è tutta volta contro gli schiavi, adducendo come motivazione il fatto che Pyrrias sia un nome da schiavo, così come Santia: entrambi gli appellativi, in effetti, sarebbero riferibili al colore dei capelli, rosso il primo (πυρρός, «rosso»), biondo il secondo (ξανθός, «biondo»). Come nota Totaro (2006, 631 n. 110), del resto, il colore rosso dei capelli era considerato dai Greci un tratto distintivo della popolazione trace, così come delle genti del nord (cf. Brea 2001, 219). Ciò spiega, probabilmente, perché la gran parte delle maschere di servi descritte da Polluce abbia i capelli di questo colore. Una nutrita schiera di scoli – non a caso – sottolinea l’origine straniera dei servi, fatto che trasparirebbe in modo evidente dai loro nomi. Ciò vale, negli Acarnesi, per Tratta figlia di Strimodoro, il cui nome, scolio tricliniano 273b, deriva dal fiume tracio Strumone dallo; Tzetzes, inoltre, sottolinea al v. 332 del Pluto come Carione sia così chiamato perché i Cari sono proverbialmente dei servi, tanto che vi era in greco il detto ἐν αἴσῃ Καρός, «secondo il destino di un Cario», atto a indicare una sorte servile. Non stupisce, allora, che lo scolio vetus 439 alle Vespe glossi βαρβάρων con τῶν οἰκέτων, «servi dellacasa».

Diverse notazioni antiche sono dedicate a spiegare alcune scene alla luce delle usanze relative agli schiavi: questo fatto non consente solo di ricavare notizie sulla condizione servile, ma anche di comprendere diversi topoi sfruttati dai poeti comici per far ridere il pubblico. È questo un espediente teatrale espressamente rifiutato da Aristofane ai vv. 743 ss. della Pace, ma cui nei fatti egli non rinuncia, come mostra l’esordio delle Rane, dove Santia porta i bagagli. Riguardo alle usanze relative agli schiavi di un certo rilievo è quella relativa ai καταχύσματα, i doni di benvenuto descritti negli scoli vetera 768abc del Pluto: quando il dio sta per fare il suo ingresso in casa di Cremilo, è la moglie che ne parla, assimilando la entrata di quest’ultimo a quella degli schiavi di recente acquisto. Lo scolio spiega che era uso far così quando uno schiavo entrava in casa per la primavolta (la cerimonia, secondo lo scolio, riguardava però ogni nuovo membro della famiglia e aveva la funzione divinatoria): i κατακύσματα erano fatti di datteri, focacce, frutta, fichi secchi e castagne, che i servi di casa cercavano di rubare, e venivano posti sulla testa dello schiavo appena introdotto nel nucleo familiare. Una volta entrato in famiglia, il servo era totalmente sottomesso al suo padrone: è questa condizione che sottolinea Tzetzes riguardo al v. 6 del Pluto, dove Carione – vero e proprio prodromo del Servo della commedia nuova – lamenta non tanto il fatto di non avere l’autorità del suo corpo, ma soprattutto di avere un padrone insensato. Tzetzes commenta che il padrone è κύριος, «custode», del corpo del servo e ha la facoltà di comprarlo e venderlo. L’acquisto degli schiavi, come nota lo scolio vetus 43a ai Cavalieri avveniva generalmente al novilunio e non necessariamente coinvolgeva persone nate già in condizione servile, come traspare al v. 148 del Pluto e come ribadisce lo scolio ad locum: la notazione è strana, come nota Paduano (2002, 74 n. 19), considerato che in Attica non vi era la schiavitù per debiti in epoca classica e che Carione ha un nome barbaro.

Per quanto concerne le attività del servo, come nota lo scolio recentius 625a al Pluto, è abituale che egli compia quanto il padrone ordina, come accade a Carione, quando deve preparare il giaciglio a Pluto nel tempio di Asclepio, affinché il dio riacquisti la vista. Fidippide, del resto, sogna nelle Nuvole di parlare con lo schiavo affinché quest’ultimo riconduca il cavallo a casa, come erano soliti fare i servi (cf. schol. an.rec. 32a). Sono gli schiavi a sobbarcarsi le maggiori fatiche del lavoro e, anzi, il modello prospettato da Cremilo nel suo agone con Penia è quello che tutte le attività lavorative faticose siano lasciate agli schiavi (cf. vv. 517 s. e scholl. rec. 518ab): è questo un modello che richiama l’organizzazione sociale spartana di epoca arcaica, in cui si forma una classe di ‘uguali’ sostentati completamente da una massa di persone in condizione semi-servile o in totoservile. Gli schiavi venivano equiparati ai padroni a livello di status solo in occasione di alcune cerimonie sacrali: un esempio è la στεφανηφορία («il portare la corona») che adornava i pellegrini provenienti da Delfi e che non faceva distinzione fra servi e liberi, stornando i primi – così ornati – dalle punizioni corporali (cf. schol. vet. Ar. Pl. 21b). A livello di statuto, del resto, lo stato servile era marcato dal fatto di avere la testa rasata, dato che – come dice lo scolio vetus al v. 911 degli Uccelli – la chioma era propria dei liberi (cf. Av. 512): si noti, però, che la maschera della commedia nuova è generalmente dotata di capelli, sebbene alcuni caratteri di servi siano calvi.

Il servo era soggetto di sovente a pene corporali: l’essere frustati era proprio degli schiavi (cf. schol. vet. Ar. Eq. 64, vet. Ra. 501d) ed essi erano, fra l’altro, segnati col ferro, come Tzetzes (Ra. 501a) nota che accadeva presumibilmente ai suoi tempi in oriente, dove molti avevano segni fatti col ferro sulle mani. I servi venivano picchiati per quisquilie: se i padroni, ad esempio, avevano fretta – come nota lo schol. vet. Ar. Ra. 812 – picchiavano i servi perché lavorassero più velocemente (forse perché equiparati ad animali da soma?), tanto che Santia arriva a invocare Zeus ὁμομαστιγίας, «compagno di furfanterie degne di essere punite con la frusta», un appellativo che ricalca – spiega lo schol. rec. Ar. Ra. 756a – quello rivolto a Zeus di ἑταιρεῖος («protettore dei compagni»), ὁμόγνιος («protettore della famiglia»), ἱκέσιος («protettore dei supplici») e ξένιος («protettore degli ospiti»): i servi, infatti, sono soggetti alle frustate, μάστιγες, e alle percosse, πληγαί. Una punizione tipica degli schiavi – e che diverrà topica in commedia e in Plauto – è quella della ruota (schol. vet. Ar. Pl. 875a): lo scolio vetus 452 alla Pace chiarisce che, quando i servi commettevano un errore, venivano legati a una ruota e, trascinati da essa, erano colpiti. Di un certo interesse è il fatto che tale strumento di tortura potesse essere adoperato per verificare la validità di quanto affermato dal padrone: se sotto tortura lo schiavo dichiarava che il padrone era colpevole di quanto era accusato, il secondo veniva punito (cf. schol. Tz. Ar. Ra. 617). Uno schiavo poteva essere marchiato (cf. schol. Ar. Lys. 330 e Tz. Ra. 501a), qualora avesse commesso un delitto particolarmente grave o fosse fuggito di casa (cf. Totaro 2006, 197 n. 162 e, inoltre, Ra. 1510- 1514). Eppure, la guerra del Peloponneso doveva aver fatto mutare in qualche modo le abitudini degli Ateniesi: nell’esordio delleNuvole, infatti, Strepsiade si lamenta di non poter più punire gli schiavi che russano invece di lavorare: Triclinio (schol. Ar. Nu. 7a) spiega che gli Ateniesi temevano che, una volta puniti, i servi fuggissero verso i Lacedemoni. È, questo, un velato invito di Aristofane ai suoi concittadini a fare la pace con gli Spartani, come nota lo scolio an.rec. 6a. Lo scolio vetus 6, fra l’altro, allude al fatto che gli schiavi aiutarono alle Arginuse gli Ateniesi a sconfiggere i Lacedemoni, per cui furono liberati e non fu possibile più punirli: la notazione è palesemente fuori tono, dato che Strepsiade non parla di liberti ma di persone ancora soggette a schiavitù; tale scolio, tuttavia, introduce a una questione che è a lungo dibattuta nell’esegesi alle Rane, segnatamente ai vv. 33, 191 e 692. Al v. 33 Santia si lamenta di non aver fatto la guerra navale: altrimenti, avrebbe potuto fare rimostranze a Dioniso per i bagagli che lo costringe a portare: gli scoli vetera ad locum spiegano tale espressione con l’episodio relativo alle Arginuse. Ai vv. 190 s. Caronte rifiuta di imbarcare uno schiavo, nello specifico sempre Santia, a meno che non abbia combattuto la battaglia περὶ τῶν κρεῶν, «per la pelle». In realtà, il passo in questione era discusso, come prova lo scolio ad locum: κρεῶν era la lezione di Aristarco, mentre altri leggevano νεκρῶν, postulando così un’allusione al celebre episodio della condanna degli strateghi a séguito delle Arginuse: impediti da una tempesta, essi non erano riusciti a raccogliere i corpi dei caduti. Tzetzes preferisce qui la lezione aristarchea, che lo conduce però a ritenere che la battaglia navale in questione sia in realtà quella di Salamina, in cui i servi lottarono «per la loro pelle, la loro salvezza». Tale identificazione è presente anche nello scolio al v. 692 (cf. Tzetzes ad locum), dove il Coro ritiene scandaloso che gli schiavi liberati siano stati equiparati, a livello di statuto, ai rifugiati di Platea, distrutta dagli Spartani nel 427 (cf. Totaro 2006, 627 n. 106). In questa ottica, non stupisce che Euripide venga criticato nel teatro di Aristofane per aver equiparato i servi ai padroni, come sottolineano lo scolio vetus Ach. 396a, il Ra. 952,23-26 Dübner: non è bello, dice l’ultimo scolio, che entrambi abbiano la πασσησία, la «libertà di parola», benché Euripide rivendichi che ciò fosse democratico (v. 950 s.).

Come si è già accennato, dalle abitudini tipiche degli schiavi e dal comportamento consueto dei padroni nei loro confronti i poeti hanno tratto dei topoi comici che, presumibilmente, erano già sfruttati ai tempi di Aristofane, come si evince da Pax 743 ss. (cf. schol. Pax 742, che rimanda alle Rane). I servi, oltre a essere giocosi (cf. schol. vet. Eq. 35a), sono millantatori, come Santia che, «imitando il carattere sevile» (cf. schol. Tz. Ra. 741), dichiara al v. 743 delle Rane che, se Dioniso lo avesse picchiato, sarebbe stato peggio per lui. Tzetzes, inoltre, nota come Aristofane schernisca i servi e le donne per il loro amore per il vino (cf. anche schol. vet. Vesp. 80 e Pax vet. 537a), mentre lo scolio Plu. 685,47 s. Dübner allude al fatto che i servi pensano sempre a mangiare. Questi appetiti sono quelli che spingono i servi a essere quasi proverbialmente dei ladri: lo scolio recentius 27d del Pluto, in effetti, sottolinea la battuta di Cremilo, il quale dichiara che Carione è il suo schiavo più fedele e più ladro. Ci si sarebbe attesi che Cremilo dicesse che Carione è il suo più fedele e il più benevolo servo, ma in questo caso il poeta introduce un gioco comico vòlto a indurre il riso negli spettatori, basandosi sul fatto che gli schiavi sottraggono sempre i beni del padrone (cf. Tzetzes ad locum). Al v. 318, infatti, Carione dichiara che entrerà in casa e ruberà un po’ di pane e carne al padrone, come sono soliti fare i servi (cf. schol. ad locum), con il poeta che sfrutta così tanto il topos della loro ladroneria che quello della loro famelicità. Gli schiavi sono così ladri che Hermes – il dio ladrone – chiama φίλος, «amico», Carione, poiché, come nota Tzetzes, egli è amico dei servi per via della ladroneria. Non stupisce, allora, che i servi siano considerati malvagi: la moglie di Cremilo, in effetti, teme qualche brutto tiro da Carione, degno della impudenza e malvagità propria degli schiavi, come sottolinea lo scolio Pl. 649,25- 29 Dübner. Per questo i servi sono sempre degni di punizioni corporali, tanto che lo scolio 710 Dübner, dopo aver glossato παῖς, «ragazzo», con δοῦλος, «schiavo» (cf. rec. 710a) – è usuale in greco chiamare «ragazzo» il servo sin dall’epoca arcaica – offre una etimologia sì totalmente erronea di παῖς ma ideologicamente significativa, dato che connette il termine a παίω, «percuotere» (interessante, a tal proposito, la paraetimologia di δοῦλοςofferta da Tzetes a proposito del v. 3 del Pluto, termine che riconduce alla radice di δέος, «paura»). Se la ruota– abbiamo visto – era un mezzo per torturare il servo, non stupisce di vedere essa usata comicamente, come al v. 875 del Pluto (cf. scolio ad locum); del resto, capitava spesso di vedere gli schiavi percossi in scena (cf. Av. 1335 e scolio ad locum).

I δοῦλοι – detti anche οἰκέται come nota Tzetzes al v. 5 delle Nuvole (gli οἰκέται erano tutti quelli che abitavano l’οἶκος, la «casa», ma il termine poteva indicare in senso più ristretto i δοῦλοι, gli «schiavi») – assumono progressivamente un ruolo di primo piano nella commedia greca e non è un caso che la gran parte degli esempi che abbiamo citato provengano dal Pluto, l’ultima commedia di Aristofane, che sembra essere un’opera liminare fra due modi di fare teatro comico: in un genere che mescola piacevolmente il serio e il faceto (cf. schol. vet. Ar. Pl. 190), il servo è un facile mezzo per suscitare il riso, anche perché un elemento consueto nella vita degli Ateniesi, con la sua ambivalente fedeltà al padrone ma vòlta spesso ad approfittare della dura e precaria situazione in cui egli si versa. Del resto, il suo non essere greco – fatto rimarcato dagli scoli – consente al poeta di rappresentarlo come un antiuomo, fuori dalle convenzioni sociali e prono alla bestialità, due elementi che, senz’altro, sono foriere di riso negli spettatori.

Stefano Caciagli © 2016