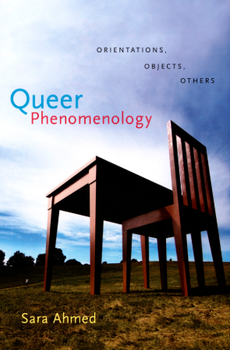

Ahmed, "Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others"

Recensione a cura di Federico Peretti

Nel panorama contemporaneo dei postcolonial studies, queer studies e gender studies, il libro di Sara Ahmed Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others (2006) offre una prospettiva innovativa, volta a individuare un crocevia tra le discipline sopra elencate e la fenomenologia. Occorre precisare che sintesi interdisciplinari di questo calibro sono già state effettuate in passato — si pensi ai lavori di Iris Marion Young nel tentativo di far comunicare fenomenologia e femminismo o a Frantz Fanon nell’applicabilità della fenomenologia alle questioni di razza e di colonialismo — tanto da rendere possibile un dialogo di Ahmed con autori e autrici in una corrente di studi già sedimentata, pur rendendo difficile un’effettiva originalità della propria proposta speculativa. Tuttavia, ciò in cui il lavoro di Ahmed differisce dai suoi predecessori è proprio il ripensamento dell’intero edificio di pensiero fenomenologico, non tanto per offrire un’alternativa queer alla fenomenologia, bensì nel riconoscere che essa, adottando una prospettiva situata e subalterna, sia queer già dall’inizio.

La prospettiva subalterna di tale fenomenologia queer è in realtà tratta da un’esperienza di disorientamento della Phénoménologie de la perception, dove, narra Merleau-Ponty, un uomo entra per la prima volta in una stanza ignota, la visione della quale è compromessa però da uno specchio che la riflette ad un angolo di 45°, tanto da rendere l’ingresso in tale stanza, appunto, disorientante: Ahmed verte sul fatto che, nella traduzione inglese dell’opera, venga impiegato il termine «queer» — dove tale espressione in questo caso significa piuttosto “strano” o “bizzarro”, tantoché la parola utilizzata nella versione originale del testo sia proprio «bizarres». Secondo Ahmed, è proprio attraverso l’esperienza del disorientamento che la fenomenologia rivela la sua prospettiva queer: la lente fenomenologica è ri-orientata verso il disorientamento, proprio in quanto quest’ultimo può rivelare nuove prospettive esperienziali fino ad ora passate inosservate anche dall’epochè più rigida.

È proprio attraverso esperienze disorientanti e queer che Ahmed riesce a raggiungere il suo obbiettivo teorico nel delineare una fenomenologia dell’orientamento, nucleo teorico e speculativo dell’intero testo, iscritta al contempo in una topografia spaziale del vissuto fenomenologico del soggetto: l’orientamento, a detta dell’autrice, costituirebbe la direzione intenzionale della coscienza fenomenologica del soggetto. Tale direzione non va affatto interpretata come un vettore tracciato su un piano cartesiano, né come la direzione di un pensiero disincarnato verso un oggetto inerme e tacito, bensì l’orientamento arriverebbe a descrivere l’interrelazione chiasmatica tra un corpo-soggetto e un altro corpo-oggetto — secondo Ahmed, infatti, anche le cose sono orientate verso di noi: qui, tale orientamento non è intrinsecamente proprio né al soggetto né all’oggetto, bensì esso si manifesta nella relazione istituita tra di essi, tantoché il rapporto ha priorità sui suoi stessi termini. Tale relazione non si dispiega in uno spazio vuoto, geometrico o neutrale, bensì in un mondo fenomenologicamente originario che ci plasma e ci circonda. Si potrebbe inquadrare lo spazio dell’agency del soggetto sotto l’ottica del potere o della dominazione linguistica e simbolica: Ahmed, al contrario, istituisce una topografia del corpo orientato dove la chiave interpretativa è proprio la possibilità di esso di estendersi e unirsi con altri corpi; per contro, istanze come il razzismo strutturale o la compulsory heterosexuality non sono lette meramente come matrici significanti di assoggettamento, bensì come ostacoli anch’essi corporei che impediscono l’estensione fenomenologica di corpi subalterni nello spazio. La motivazione di una tale scelta filosofica — ovvero di rivolgersi al corpo attraverso ciò che esso può fare, senza rifarsi ad un potere strutturale che lo marchierebbe simbolicamente — si riferisce alla necessità di restituire dignità all’orientamento sessuale, alla propria identità razziale e di genere: fenomeni intesi qui come vissuti esperienziali del soggetto, carichi di una loro intenzionalità specifica, senza doverli ridurre a matrici significanti e linguistiche che offuscherebbero e oltrepasserebbero tale soggetto.

Il nuovo angolo queer della fenomenologia, quindi, si delinea come una riorganizzazione spaziale della percezione che il soggetto ha sul mondo: i momenti di disorientamento del soggetto, considerati dalla fenomenologia tradizionale come dei meri momenti transitori volti successivamente alla riorganizzazione positiva del rapporto soggetto-mondo, sono qui rivalutati positivamente come aperture prospettiche capaci di gettare uno sguardo su istanze corporee che verrebbero ultimamente obliate in favore di tacite assunzioni a canoni sociali e culturali; essi, infatti, strutturerebbero e sclerotizzerebbero il corpo in un rapporto con il mondo che verrebbe definito “normale” o “naturale”, quando tale “normalità” si rivela essere il frutto di un processo storico di “normativizzazione” che conforma e stilizza i corpi secondo specifiche istanze sessuali o razziali. Questi momenti di disorientamento — che si tratti della paura di un corpo non eterosessuale in contesti sfavorevoli e omofobi, anche in quelli dell’unità familiare, oppure delle difficoltà incontrate nel campo sociale di un corpo non bianco, come in situazioni di ostilità burocratica per la validazione di un passaporto al passaggio di un confine — se vengono trattati come fondanti e antecedenti rispetto alle “normali” esperienze di riduzione fenomenologica, ci mostrano che, fenomenologicamente, non esiste un corpo normativizzato prima del suo incontro con il mondo, in quanto ogni corpo si dà fenomenologicamente nel suo chiasmo tra esso e lo spazio; il “poter-fare” del corpo, al contrario, emerge solo nel momento fondativo in cui tale corpo si rapporta ad uno spazio: non esiste quindi un’anteriorità “noumenica” del soggetto prima del corpo già orientato, già eterosessuale, già razzializzato — in breve, non esiste una prospettiva neutra e universale sul mondo, ma esistono, secondo l’autrice, solo prospettive embodied e orientate Per Ahmed, dunque, non si tratta tanto di rifondare l’epochè fenomenologica ponendo come iniziali i momenti disorientanti, bensì ri-orientare l’apparato concettuale della fenomenologia a essi, mostrandone i possibili risvolti epistemologici, ma anche quelli conducenti a una teoria di emancipazione sociale e politica.

Il testo di Ahmed si articola in tre capitoli: il primo, Orientations Toward Objects, offre una trattazione del soggetto orientato nel canone fenomenologico; il secondo, Sexual Orientation, esamina l’applicazione della fenomenologia alla questione dell’orientamento sessuale; il terzo, The Orient and Other Others, tratta una lettura fenomenologica del fenomeno dell’orientalismo.

Nel capitolo Orientations Toward Objects, Ahmed opera un’integrazione marxista con la fenomenologia husserliana: secondo Husserl, infatti, con la mossa dell’epochè, l’oggetto viene ridotto a presenza fenomenica davanti al soggetto; tuttavia, questa messa tra parentesi oscura la dimensione storica e produttiva che ha portato tale oggetto davanti alla coscienza del soggetto, aspetto recuperato dall’autrice proprio grazie a un richiamo al marxismo. Mentre Marx tuttavia riteneva che la dimensione storica e i rapporti sociali pertinenti all’oggetto fossero in realtà occultati dalla forma merce e apparissero sotto forma di feticcio, Ahmed, utilizzando questa volta la fenomenologia come integrazione al marxismo, può affermare che l’effetto della storia sia in realtà presente e immediatamente esperibile nell’oggetto nelle risonanze affettive e spaziali che esso esercita sui corpi. Tale storicità è concepita nell’ottica «of the arrival», ovvero di come il fenomeno storico abbia ricondotto i corpi in una determinata relazione tra sé e lo spazio che abitano: storia di movimento, di estensione o riduzione della portata del corpo. Se il corpo esprime la propria storicità non solipsisticamente ma a contatto con un mondo e delle alterità, potremmo affermare che la storia e il lavoro orientino spazialmente un corpo nella sua relazione con il mondo: in quest’ottica, ad esempio, il genere sarebbe la ripetizione stilizzata di certi atti corporei a contatto con uno spazio abitato ed esteso da altri corpi. Si possono così delineare i primi caratteri dell’orientamento: esso indicherebbe una co-abitazione e condivisione di spazio tra diversi corpi, orientati o disorientati gli uni rispetto agli altri.

Nel capitolo Sexual Orientation, Ahmed propone una rilettura della sessualità in chiave fenomenologica: si tratta adesso di considerarla non alla stregua di un automatismo fisiologico, bensì come un’istanza intenzionale ed esistenziale del soggetto: qual è dunque l’oggetto intenzionale della sessualità? Qual è il suo orientamento? La questione si articola su due livelli: l’orientamento non prescrive in questo caso solamente l’oggetto della sessualità, ma anche al modo in cui il desiderio si declina nell’esperienza vissuta della propria sessualità, nel continuo mutamento del proprio corpo una volta entrato in contatto con altri corpi e superfici all’interno dello spazio sociale. La sessualità, dunque, è ora intesa in termini spaziali di comunicazione e modificazione dei corpi; le strutture sociali che la articolano, positivamente o negativamente, saranno intese in termini spaziali: in questo modo, Ahmed inizia una trattazione della compulsory heterosexuality, intesa come sfondo fenomenologico che storicizza i corpi secondo canoni che ne determinano un’articolazione corporea e un orientamento specifici. L’eterosessualità obbligatoria, agendo sui corpi e sullo spazio coabitato da essi, traccia una topografia straight dove alcuni corpi, ovvero quelli socialmente percepiti come eterosessuali, avranno più possibilità di estendersi e vivere positivamente nello spazio, mentre altri corpi percepiti come non eterosessuali non potranno avere la medesima possibilità e agency. Tuttavia, Ahmed cerca di valorizzare l’esperienza queer indagandone le disposizioni corporee e spaziali: l’orientamento, come già accennavamo prima, non è un gioco solipsistico o privato, bensì riguarda sempre un doppio rapporto tra corpi, tra soggetto e oggetto, i cui desideri e rispettivi orientamenti, incontrando a vicenda su di essi una storicità sedimentata, prefigurano una riorganizzazione dello spazio attraverso nuove stilizzazioni corporee e nuovi modi di rapportarsi tra di essi; in tale ottica, si può vedere come l’orientamento queer sia capace di offrire prospettive alternative rispetto all’organizzazione spaziale dell’eterosessualità obbligatoria, proponendo una continua trasformazione dello spazio, assieme a una speculare metamorfosi del soggetto che lo abita.

Nel terzo capitolo, The Orient and Other Others, Ahmed sviluppa una prospettiva fenomenologia sul razzismo e sull’orientalismo. Richiamandosi a Peau noire masques blancs di Fanon, in particolar modo alla nozione di «schema epidermico razziale» — secondo la quale allo schema corporale fenomenologico precede uno “schema razziale” di matrice culturale e storica, tale da orientare il rapporto del soggetto al mondo secondo canoni connotati da un punto di vista coloniale — l’autrice assume uno sguardo critico verso le teorie costruzioniste della razza: se è pur vero che la razza non ha fondamenta biologiche bensì rifletta una configurazione culturale di stampo coloniale, la fenomenologia, assumendo come vere queste basi, può indagare gli effetti del razzismo sul corpo, inteso come ciò che può interrompere e compromettere lo schema corporeo fenomenologico, ostacolando o bloccando quindi l’orientamento dei corpi e dei soggetti. Ahmed procede indagando le dinamiche di potere tra l’Occidente e l’Oriente, inquadrando la questione in una prospettiva fenomenologica: la nozione di orientamento, in questo caso, non si riferisce solamente a soggetti o a corpi singoli e individuali, bensì anche a culture e sistemi di pensiero, tantoché, in questo caso, l’Occidente sarebbe orientato verso l’Oriente e viceversa. Attenzione: tale orientamento non è da intendersi come disincarnato e puramente concettuale, in quanto l’Occidente e l’Oriente sono incorporati anch’essi nei soggetti e negli spazi che li abitano e costituiscono; soprattutto, Occidente e Oriente si compenetrano e si coabitano a vicenda, tantoché il loro rapporto orientato non assume la forma di una dialettica dove l’Oriente rappresenterebbe il negativo dell’Occidente, ma, al contrario, si tratta di una compenetrazione corporea che non agisce sul piano del concetto astratto ma su quello dell’estensione, della modificazione spaziale, dell’acquisizione o riduzione di nuove capacità di agire nello spazio. La dinamica coloniale è inquadrata in una prospettiva topografica: al pari dell’eterosessualità obbligatoria — con le dovute e specifiche differenze — anche il colonialismo e il razzismo orientano certi corpi inquadrandoli in spazi ostili o privilegiati, rispettivamente limitandone il movimento o favorendolo, andando a sottolineare come talvolta si producono discrepanze tra il soggetto e la forma di mondo che abita. Emblematico in questo caso è il confronto effettuato dall’autrice delle fenomenologie di Merleau-Ponty e di Fanon: nella prima, verrebbero descritte esperienze vissute dove il corpo riesce a estendersi nello spazio con successo, trovando conformità tra soggetto e mondo; mentre nella seconda si danno esperienze corporee dove l’insuccesso non è determinato dall’incapacità individuale di un corpo di abitare uno spazio, bensì da forme storiche di privilegio che investono e bloccano il corpo.

Queer phenomenology di Sara Ahmed si presenta come un testo completo, il quale, in virtù di uno stile narrativo che unisce con successo aspetti auto-biografici e aneddotici con speculazioni teoriche di grande calibro, si offre a un pubblico di tipo universitario e accademico non necessariamente versato in tematiche fenomenologiche o post-coloniali, in quanto ogni riferimento a tali correnti di pensiero è accuratamente introdotto e commentato dall’autrice. Intrecciando un importante dialogo tra fenomenologia, studi post-coloniali e queer studies, il testo di Ahmed si presenta come un nuovo punto di riferimento, testimoniato dal vasto riconoscimento ricevuto da parte del mondo accademico. Tuttavia, il mondo accademico e speculativo non è il solo che Ahmed ci invita a esplorare: infatti, il testo è attraversato da continui rimandi all’applicazione concreta della fenomenologia nel nostro quotidiano, spingendoci a problematizzare costantemente le dinamiche di oppressione sociale che plasmano, ostacolano o favoriscono il movimento dei corpi nello spazio.

Federico Peretti (2001) si è laureato in Filosofia presso l’Università di Bologna con una tesi sulle continuità e discontinuità del metodo genealogico nel pensiero di Nietzsche e Foucault. Ha svolto un Erasmus presso l’Université de Tours. Studia Scienze Filosofiche presso l’Università di Bologna, e l’università di Paris 1 Panthéon-Sorbonne. I suoi interessi vertono principalmente sulla filosofia della storia, studi di genere e antropologia.