Intervista a Francesco Paolo de Ceglia

A cura di Miriam Borgia e Domenica Verduci

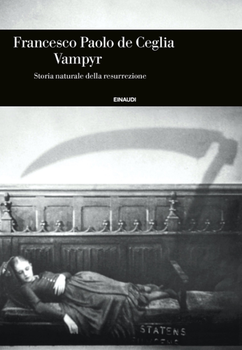

Francesco Paolo de Ceglia è professore ordinario di Storia della scienza presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro. È studioso del pensiero scientifico moderno, in particolare nei rapporti con la teologia e la storia culturale. È stato più volte visiting scholar presso il Max Planck Institute per la Storia della scienza di Berlino, ha diretto numerosi progetti di ricerca e si è spesso dedicato alla comunicazione scientifica. È autore di numerosi articoli scientifici pubblicati in prestigiose riviste internazionali nonché di una decina di volumi, tra cui I fari di Halle. Georg Ernst Stahl, Friedrich Hoffmann e la medicina europea del primo Settecento (il Mulino, 2009), Il segreto di San Gennaro. Storia naturale di un miracolo napoletano (Einaudi, 2016) e Vampyr. Storia naturale della resurrezione (Einaudi, 2024).

Segnalibri Filosofici – Buongiorno e benvenuto. Partiamo subito parlando del suo ultimo libro, Vampyr, Storia naturale della resurrezione, pubblicato nel 2023 da Einaudi Editore. A questo proposito, vorremmo focalizzarci sul titolo del volume, chiedendole perché definisce la storia della resurrezione come naturale e in che senso la storia del vampirismo è una storia della scienza, o meglio, epistemologica.

Francesco de Ceglia – Si tratta di una storia naturale per due ordini di motivi: anzitutto questo libro voleva inserirsi nel solco del precedente volume, Il segreto di san Gennaro. Storia naturale di un miracolo napoletano, pubblicato con Einaudi; in questo caso la prospettiva che adottavo era di storia naturale, dal momento che ciò che mi interessava era raccontare la storia della costruzione teorica del miracolo e, quindi, degli uomini e delle donne che a un certo punto pensano delle cose, le pongono in essere e fanno sì che quello sia un miracolo. Nel caso specifico del libro pubblicato di recente, parlo di storia naturale per le storie, come quella della scienza che, a differenza di quella generalista, ha delle ambizioni conoscitive. Quindi la storia naturale era un genere letterario che mi permetteva di avere un racconto ed allo stesso tempo una spiegazione di quello che stava succedendo. Secondo me era l’esito più immediato per raccontare un intreccio di fatti, che bisogna riscoprire perché non molto noti, e una dimensione teorica, che ho dovuto un po’ camuffare nel libro, altrimenti non sarebbe più stato un libro di storia, ma di filosofia o storia delle idee.

SF - Dietro Vampyr c’è stato un importante ed evidente lavoro d’archivio: com’è stata la ricerca delle fonti e il confronto con esse, quali sono stati gli aspetti più interessanti o le difficoltà che hai incontrato?

FdC – Il problema più grande della mia ricerca riguardava il fatto che le fonti fossero scritte nelle lingue più disparate. All’inizio volevo ricostruire lo sguardo degli europei nei confronti del mondo balcanico, ma poi mi sono reso conto che la cosa più interessante era guardare alle vicende dal punto di vista degli uomini e delle donne dei Balcani e comprendere che cosa dicessero sull’Europa occidentale del Settecento. Quindi, il progetto iniziale è stato in qualche modo ribaltato. Immergendomi nel mondo dei Balcani, non ne sono più venuto fuori, anche per via di una visione completamente diversa della vita, dei rapporti tra vita e morte, della storia, di cosa è naturale e non naturale. Dal punto di vista linguistico, le fonti dell’Europa orientale sono state le più difficili: da giovane avevo studiato il russo, quindi con il russo e il serbo-croato riuscivo a cavarmela, il rumeno l’ho imparato, con il greco bizantino me la sono cavata, avendo studiato il greco classico, però con il bulgaro o il polacco ho dovuto supplicare colleghi che insegnano queste discipline per farmi aiutare. Questo lavoro è stato molto logorante non solo per la barriera linguistica, ma anche per la difficoltà a immaginare contesti molto differenti dai nostri: nel mondo balcanico la cultura scritta è arrivata molto tardi, per cui ho dovuto fare affidamento a testi inquisitoriali o della chiesa (che però sono sempre testi di condanna) oppure a testi in cui la storia si mescola con l’antropologia. Ho fatto ricorso al mito, all’etnografia e all’archeologia. Questo lavoro di mescolamento delle fonti, da cui spesso mi sentivo sopraffatto, mi ha portato a scoprire una sorta di storia non lineare per raccontare la quale mi sono impegnato in una sorta di continuo “tetris”, cercando di spostare le carte di continuo, da una parte all’altra per seguire l’esile filo narrativo dal primo incontro col vampiro all’editto di Maria Teresa, ma allo stesso tempo dar conto della complessità concettuale del tema.

SF – La storia del vampirismo e dei tanti diversi vampiri – o vampiroidi – protagonisti del libro ha molto a che fare con il potere spirituale; c’è una contrapposizione tra la Chiesa cattolica da una parte, e della Chiesa protestante e della Chiesa ortodossa dall’altra: in che senso allora si può parlare di un’Europa dei santi e un’Europa dei vampiri?

FdC – Si può operare una prima differenziazione a livello di latitudine, nel senso che nei paesi più caldi, come quelli del Mediterraneo, il corpo si decompone in tempi relativamente rapidi, quindi è più evidente che l’individuo che non sia più lì. Ne consegue che nel momento in cui arriva la cristianizzazione, l’idea della morte come exitus dell’anima dal corpo, e quindi del distacco immediato, ha un’accoglienza non problematica, soprattutto per questioni di ordini igienico. Non è così per i paesi a latitudine più alta, in cui i tempi di decomposizione del corpo erano molto più lenti; il caso paradossale è quello dell’Islanda, in cui per circa 8-9 mesi all’anno è tutto congelato e quindi il corpo può essere bruciato o messo sotto un tumulo. Ciò avveniva anche nell’Europa centrale. Questa differenza, legata alla topografia su cui si innestano determinate culture, viene amplificata con il diverso modo di intendere il cristianesimo, sia perché nell’Europa del nord esso arriva più tardi, sia, secoli dopo, a causa dello Scisma protestante. A questo proposito, mentre nelle culture cattoliche la creazione del purgatorio che, in termini foucaultiani rappresenta una prigione per le presenze inquietanti. alleggerisce lo spirito dei fedeli in merito dalla possibilità del ritorno malevole del morto. Al contrario, nel modo protestante dopo la Riforma e nel modo ortodosso, non si sa che fine facciano i morti, anzitutto per via dei tempi di decomposizione più lunghi (e quindi si ha l’idea che esista una vita latente del corpo) e poi per l’assenza del purgatorio. Per i cattolici, inoltre, vi sono i santi, i cui corpi, selezionati esclusivamente dalla Chiesa, sono gli unici a conservare un potere magico (conferito loro direttamente da Dio). Quindi, è come se il magico, e cioè la possibilità di agire e guarire a distanza, si attaccasse a piccoli scampoli corporei selezionati. Al contrario i protestanti ritengono che i santi, persone particolarmente buone che però stanno in paradiso, senza troppo intervenire sulle vicende umane; di conseguenza, abituati a pensare, come era da sempre avvenuto, che un cadavere potesse continuare ad agire anche post mortem, essi “democratizzano” il concetto di reliquia a tendono a pensare che ogni defunto, specialmente se colpito da mala morte, possa continuare a esercitare, a contatto e a distanza, le proprie magiche virtù. Tornando al mondo cattolico, Prospero Lambertini, ossia Papa Benedetto XIV, precisa che solo i corpi dei santi possono essere preservati, mentre alcuni degli altri si possono preservare naturalmente (ma non ci interessa) e tutto il resto è frutto dell’immaginazione degli infedeli. Secondo questi ultimi, ci sono dei corpi che vengono mantenuti indecomposti o per l’azione del diavolo o per cause occulte, legate alla filosofia preternaturale, tipica dell’Europa centro-orientale. Pertanto, avanzano la seguente questione: “Non è che i vostri santi cattolici sono in realtà dei vampiri che il diavolo vi fa credere santi perché vuole darvi conferma del cattolicesimo, confessione della perdizione?” A queste due Europe se ne contrappone una terza, quella ortodossa che, paradossalmente, credo che finora abbia usato sia ai santi dal corpo indecomposto (soprattutto nei paesi slavi dell’est), sia ai vampiri.

SF – Il luogo geografico ci interessa non soltanto per la sua dimensione politica e religiosa, ma anche per quella ambientale e perfino climatica. Sono storie ambientate nei paesi slavi, in Islanda, in Russia, In Ucraina, e il buio, il freddo, la stagione invernale, l’alternanza tra giorno e notte, la siccità, determinano una nomenclatura, una fisiologia e dei comportamenti diversi nei sospettati vampiri. A questo proposito, è particolarmente interessante anche la varietà di sostanze che gravitano intorno ai presunti vampiri e alle loro vittime. Il sangue, ad esempio, era centrale: lo fu nel caso delle donne accusate di stregoneria nell’Inghilterra del XVII secolo, le quali, essendo senza figli e quindi non producendo latte, venivano accusate di somministrare il proprio sangue – contraltare del latte materno – ai propri famigli demoniaci; e il sangue fu centrarle anche nel caso dei vampiri, accusati non solo di succhiarlo, semmai a distanza, dalle proprie vittime ma anche di materializzarlo. Eppure, i vampiri non avevano a che fare soltanto con il sangue, come potremmo aspettarci, ma anche con il latte – quello caprino – e perfino il grasso. Può approfondire questi aspetti, portandoci qualche esempio?

FdC – Il vampiro viene concettualizzato come colui che compie un furto della cosa più preziosa che si possiede e, quindi, in un primo tempo e in alcune culture, poiché i vampiri sono spesso una rielaborazione di esseri lupeschi, alcuni racconti riportano dei loro morsi sferrati di notte per strappar via le carni dei viventi; solo in un secondo tempo, questo si traduce in un sottrarre l’energia. Nella Grecia delle prime testimonianze e soprattutto in Germania, dove la commistione con l’uomo-lupo è molto forte, le persone avvertivano dei morsi, che poi erano morsi della fame e, che rielaboravano oniricamente come addentamenti di creature notturne che portavano a sentire dei dolori e a deperire rapidamente. Difatti, nel mondo premoderno, la malattia, in una dimensione magica, viene intesa come qualcuno che porta via la salute. Continuando a parlare della dimensione geografica, nel momento di concepimento di questi vampiroidi, mi sono reso conto che molto potrebbe aver fatto la presenza di acqua: infatti, nelle culture che sono su territori tradizionalmente più siccitosi (come l’Ucraina, la Russia e parte della Romania), si sviluppa una figura che non è legata al mondo del timore della fame (come quello germanico), quanto piuttosto al mondo dell’ossessione della mancanza dell’acqua: nello specifico, si pensava che i vampiroidi fossero in grado di bere l’acqua dal cielo e, dunque, impedire la pioggia. Dunque, le persone che morivano affogate (o per aver bevuto troppa vodka) venivano temute e per questo non seppellite, ma riposte in strutture sopraelevate; a quel punto si aspettava circa un anno per verificare se ci fosse pioggia o meno, e soltanto in caso di precipitazioni abbondanti si deduceva che non si trattava di un vampiro. Semplificando, è proprio questo fenomeno che darà origine all’idea del bere latte o sangue, perché è tipicamente balcanica questa concezione del trarre via degli umori. Per quanto riguarda il grasso, si tratta invece di una sorta di vampiro al contrario, collocato in America Latina ed avvertito dalle popolazioni locali come un uomo bianco che tira via il grasso dagli indigeni: si tratta, pertanto, di una sorta di ribaltamento degli schemi. Si ritiene, infatti, che questa idea nasca in seguito all’arrivo dei conquistadores, intervenuti sugli indigeni. Di conseguenza, anche noi occidentali (che abbiamo sempre visto il vampiro come quello che sta nei territori lontani) siamo stati a nostra volta visti come vampiri perché aggressori.

SF – C’è invece una dimensione di genere importantissima che è stata poi eclissata dalla figura letteraria e successivamente cinematografica di Dracula. Da una parte ci sono le vittime, spesso donne, giovanissime, spesso a rischio di gravidanze, vittime di stupri; dall’altra parte, il vampirismo ha degli evidenti legami con la stregoneria in quanto, anche nel caso delle streghe, si trattava spesso di donne emarginate, straniere, senza mariti o figli. Soprattutto, prima del conte Dracula (un nobile e un uomo), ci sono state delle vampire (povere, socialmente emarginate e donne): ad esempio, quali sono state le storie delle due arcivampire Miliza e Stanno?

FdC – Si tratta di due donne. Miliza aveva circa cinquant’anni e proveniva dall’impero ottomano; era stata molto magra durante la vita, forse perché malata o perché aveva difficoltà a trovare del cibo in vista. Tuttavia, dopo la sua morte, il corpo che viene ritrovato risulta grasso, facendo pensare alla gente dell’epoca che fosse ritornata a condividere quel pezzo di pane che loro non avevano mai voluto concederle. Stanno ha, invece, una storia ancora più drammatica: era una donna morta di parto, il cui figlio o la cui figlia viene sepolto/a dietro la staccionata vicino la casa della madre. La storia delle due donne è dilaniata dalla marginalità e dallo strazio. Il mondo balcanico cui queste storie appartengono, almeno dopo la pace di Passarowitz (1718), era un modo squisitamente maschile, dominato dai militari, in cui la donna viene marginalizzata e trattata al pari di una serva. In generale, mi sono a lungo interrogato sul perché la figura del vampiro venga sempre associata ad un uomo e la prima risposta che mi sono dato è che ciò potrebbe essere dovuto alla sovrapposizione tra la figura del vampiro e quella dell’uomo lupo. Diventano invece più chiaramente donne quando, con l’arrivo della cultura teologizzata, queste figure si confondono con le streghe. È probabile che nel momento in cui i roghi si spengono quasi dappertutto in Europa, la gente vuole trovare un nuovo capro espiatorio. In quel caso, è più facile trovare una concettualizzazione del vampiro come strega vivente o strega morta.

SF – La storia del vampirismo è anche una storia della medicina, in vari sensi: ad esempio, tramite il vampiro si poteva dare una spiegazione a malattie sconosciute; ma soprattutto, qual è stato il ruolo dei medici nella “febbre del vampiro”, chi erano i pazienti, come venivano visitati, e infine quali erano le diagnosi?

FdC – I primi medici che parlano dell’argomento non hanno una chiara percezione di ciò che succedeva; difatti, non esisteva una medicina pienamente consapevole di tempi e modi della decomposizione dei corpi. La tanatologia, come scienza legata alla conoscenza del corpo morto, risale alle fine del Settecento. La cultura medica dell’epoca, ossia la cultura naturalistica tout court, soprattutto di origine paracelsiana, riteneva che probabilmente alcuni corpi potessero preservare un po’ di vita. Basti pensare al caso delle mummie. D’altro canto, la medicina sui Balcani era perlopiù una “medicina di occupazione”, che tendeva a mostrificare ciò che non capiva e a elaborare racconti. Il problema principale era spiegare cose che non esistono, come il ritorno dei morti con il loro corpo. Dando troppo credito alle opinioni delle genti locali, la medicina dava una possibilità ai vampiri di esistere. Con il passare del tempo, alcuni medici, tra cui Georg Tallar, si rendono conto che molte cose non potevano essere vere. Dunque, si può concludere che la medicina sia stata colpevole dei primi gemiti dei vampiri in Europa occidentale e della fobia connessa.

SF – È significativo anche che tutto ciò avvenga a partire dal 1732 e cioè in pieno Illuminismo: qual è stato il ruolo della comunicazione in merito? E quello delle accademie scientifiche? E soprattutto perché si è creduto ai vampiri? E chi non gli ha creduto?

FdC – L’unica accademia che si espose a parlare dei vampiri è la Società delle Scienze di Prussia, non tanto per l’interesse per il tema, quanto piuttosto perché ritenevano di essere superiori a tutto ciò che si trovava sotto l’Austria, dove regnava la superstizione. Difatti, i professori della Società negavano l’esistenza di fenomeni legati ai vampiri in Prussia, dove al contrario si erano verificati fenomeni analoghi. Le altre accademie vengono più volte sollecitate, ma alla fine nessuna vuole parlarne e prendere una posizione netta probabilmente a causa dell’alto livello di controversialità associata alla questione o per il timore di dare credito ad argomenti inverosimili su cui conveniva tacere per non aumentare la credulità popolare. Inoltre, il vampirismo è un argomento che ben si attaglia alla civiltà della conversazione ed è perfettamente sfruttabile dalle nuove riviste internazionali commercial-culturali che si sviluppano a partire dai primi decenni del Settecento. Probabilmente, in assenza di questo potente mezzo di comunicazione, il fenomeno non sarebbe esploso. La comunicazione immediata e diffusa in tutta Europa, che raccontava dei casi più improbabili, alcuni se non altro “verosimili” ma altri evidentemente inventati, ha certamente contribuito ad alimentare la percezione che, con la minaccia ottomana che incalzava, incombeva una sorta di esercito di morti che prima o poi avrebbe invaso l’Europa. Al tempo stesso, esistono personaggi come Voltaire, che ride allegramente dell’argomento e descrive i vampiri in vari modi buffi, e Diderot che, invece, è più serio nella riflessione sui criteri di credibilità, indi accettazione di una notizia.

SF – Vampyr è un libro storicamente ricchissimo e, allo stesso tempo, validissimo da un punto di vista divulgativo. Quali sono ora le sue prossime direzioni di ricerca e di divulgazione dei temi della storia della scienza?

FdC – Il libro Vampyr presenta questo doppio canale, rivolto sia a un pubblico colto e studioso, sia a un pubblico più pop. Attualmente, sto concludendo alcuni lavori che avevo lasciato in sospeso. Nei prossimi mesi, sarà pubblicato una versione aggiornata di un mio libro dedicato alla comunicazione della scienza. Un altro aspetto che mi piacerebbe approfondire in futuro riguarda la storia delle scienze forensi, Ma su questo sto accumulando del materiale e spero di mantenere il mistero. Non è quello il segreto di un buon libro?

SF – Grazie mille per il suo tempo e la sua disponibilità.

FdC – Grazie a voi e a presto.

Domenica Verduci ha conseguito una Laurea Magistrale in "Didattica e Comunicazione delle Scienze Naturali", all'interno della quale ha selezionato il curriculum in Comunicazione delle Scienze nei Musei. Ha frequentato anche un Master di primo livello in Comunicazione scientifica presso l'università di Parma. A seguire, è diventata una borsista di tipo junior presso il "Museo Storico della Fisica Enrico Fermi" ospitato nella celebre palazzina di via Panisperna: si è occupata dell'ideazione e implementazione di attività all'interno della linea di ricerca "Portare la Scienza nelle scuole e nella Società”. Infine, è risultata vincitrice di una borsa di dottorato in Storia della Scienza presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna. Supervisionata dai docenti Marco Beretta e Sandra Linguerri, porta avanti un progetto intitolato "Cronache museali: la storia della fisica del Novecento a Roma attraverso le collezioni scientifiche, i luoghi, le istituzioni, i protagonisti". Un ponte tra passato e futuro per la conservazione, la divulgazione, il dialogo e l’orientamento delle nuove generazioni”.

Sono una studentessa Phd in Storia della scienza presso l'Università di Bologna (Philosophy, Science, Cognition and Semiotics, 40° ciclo) e mi occupo di storia degli animali e storia ambientale, con un progetto sulla storia della zootecnia e dell'allevamento tra il XVIII e il XIX secolo nell'Italia settentrionale. Ho conseguito la laurea magistrale in Scienze filosofiche presso l’Università di Bologna con una tesi intorno al ruolo degli animali nella scienza europea del XVII secolo che è stata premiata con la dignità di stampa; nel 2023 ho svolto un periodo di ricerca presso il MIT (Cambridge, USA) per la mia tesi.